システムデザイン工学とは、科学技術の影響がおよぶ社会や人間、自然環境などを対象に、工学システムとそれを取り巻く環境との調和性を実現しようという工学分野です。いわば「環境空間」というキャンバスに「モデル化」という筆を用いて、「システム」という絵を設計していく、新たな理工学といえるでしょう。

システムデザイン工学科の3つの特徴

社会や人間、自然環境の調和を実現する

システムデザイン工学では、個々に独自の発達を遂げてきた要素技術を統合し、技術と技術、技術と人間、技術と社会をより高度に調和させるシステムやそのデザインを扱います。具体的には宇宙、エネルギー、環境、建築、情報、ロボット、バイオなどの各分野のハードウェアシステムやインフラストラクチャを対象に、その制御技術やシステムのデザインを研究しています。

基盤となる知識と新しい視点を備え、課題に取り組む人材を育成

工学の世界では、力学・エネルギー・制御・情報などの基盤的知識を総合的に活用し、様々な課題に正面から取り組むことのできる能力が求められます。そこで、システムデザイン工学科では環境・宇宙・都市・生命など、複雑な工学的システムを内包する総合的環境に適応したハードウェア・ソフトウェアを実現することができる人材の育成を目指しています。

幅広い選択科目と、充実した実技科目を提供

必修科目として、実験や演習に加えてシステムデザインの基礎や、これらを理解する上で必要な数学的知識、先端技術現場を直接体験できる「システムデザイン工学概論」などを学びます。また、デザイン表現力を磨く「デザインリテラシー演習」をはじめ、「システムデザイン工学演習」などものづくりを目的とした実技科目を通して、知識・技術の両面から創造力を磨くことができます。

システムデザイン工学科での学び方

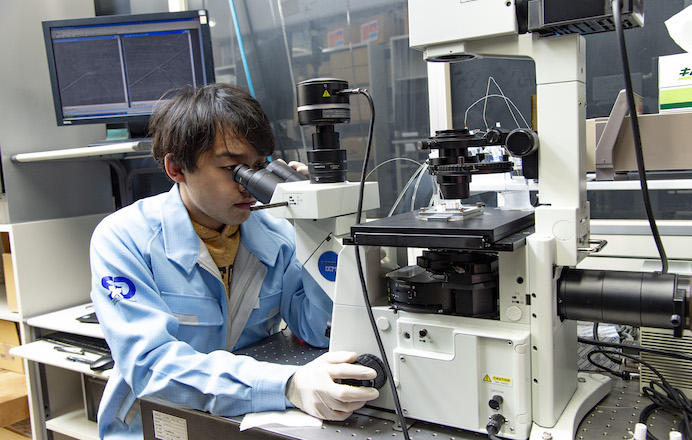

革新的なセンシング技術で熱・エネルギー分野の先導者を目指す

熱流体センシングは、細胞や電子デバイスなどのナノ・マイクロスケールから、過酷な熱環境にさらされる原子炉や宇宙機などの大規模スケールにおけるシステムデザインの観点で非常に重要な分野です。レーザー計測とMEMS技術を融合した新しいアイデアに基づくナノ・マイクロ熱流体・熱物性センシング技術は世界をリードする次世代テクノロジーを生み出します。

パワーの流れの高度な制御によって実現される新たなシステム

電気自動車やエレベータなど、私たちの生活は電気で動く多くのものに支えられています。これらの電気機器は、センサ情報をもとに電力の流れを高度に制御してモータを駆動することで、所望の運動や機能を実現しています。本学科では最先端のロボットや電気機器の研究開発を通じて、ロボット工学や制御工学、パワーエレクトロニクスやエネルギーマネジメントなど、エネルギーの管理や制御とその工学的な応用を学ぶことができます。

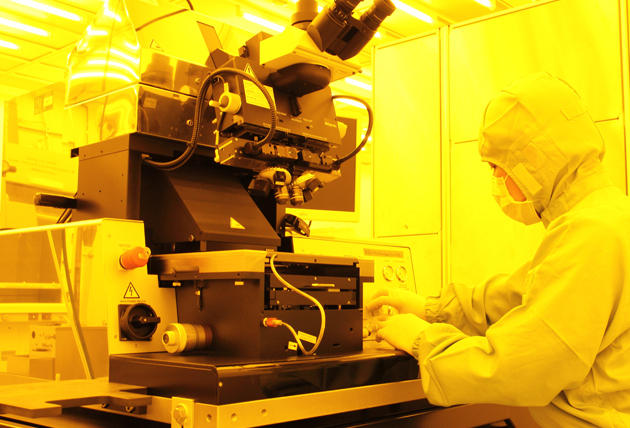

日本のものづくりを支える新材料技術や自律制御技術を学ぶ

日本が世界をリードするものづくり分野において、製品を生み出す工作機械は重要基盤といえます。産業技術のさらなる革新には、工作機械のインテリジェント化や新加工プロセスの開発が欠かせません。超精密加工や3Dプリンティング技術の応用拡大によって超成熟社会のさらなる発展に貢献するために、加工プロセスの自律制御システムや金属3D造形システム、機能性材料の創成などの研究に取り組んでいます。

100年後を見据えた建築・都市設計の考え方を身につける

「人生100年時代」に向けて、日本では「2040年問題」として世界に先駆けて超高齢社会への対策が求められています。これに対し、システムデザイン工学科では50年後、100年後を見据えた、新しい建築・都市システムの実現を目指し研究を進めています。具体的には、生活基盤である建築・都市のサステナブル(持続可能な)デザインを軸に、快適で人々の健康を増進させる居住空間や都市の防災レジリエンスのみにとどまらず、SDGsの達成に向けた社会のしくみまで幅広い分野を対象に研究を進めています。

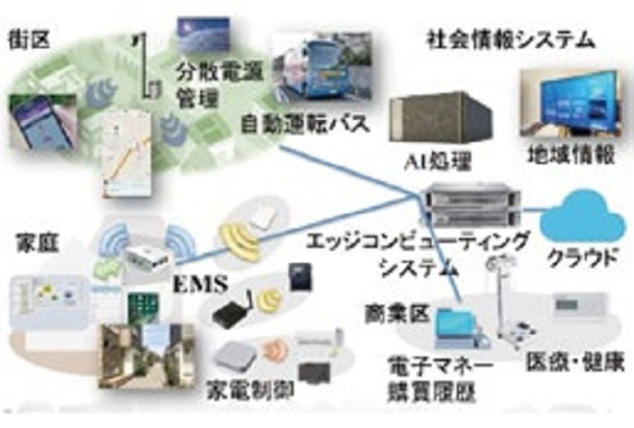

最先端の医療情報解析・情報処理・通信システムで次世代情報社会を構築

情報処理・信号処理技術がなければ社会インフラはなにも存在しえません。例えば、AIは実社会データが必要、自動運転には制御が必要、スマートシティは都市設計や地方自治体協力が必要、生体センシングは医学的知見が必要、ハードウェア構築は性能・電力・熱・使いやすさ評価が必要です。システムデザイン工学科では様々な分野との連携によるユニークな実践的情報システム研究を進めています。

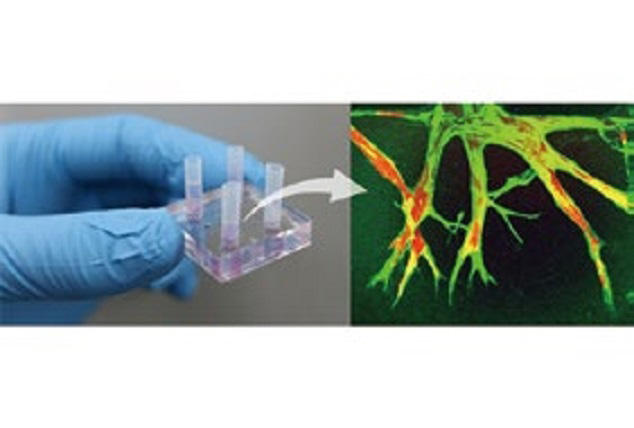

生体医工学から未来の再生医療・創薬・がん治療への貢献を目指す

我々の体は無数の細胞が部品として有機的に組み合わさることにより構成された生命システムとして捉えることができます。熱流体工学やマイクロ・ナノ加工技術、分子動力学法などを駆使し、細胞や組織で発生する「力」などマクロな現象を計測したり、細胞内分子のミクロな挙動を解析したりすることで、ミクロからマクロまで階層的に理解し、細胞が組織・臓器に成長するための「場」の制御を目指した生命システムのデザインに取り組んでいます。システムデザイン工学だからこそできる融合領域の研究から未来の再生医療・がん治療への貢献を目指しています。

在学生インタビュー(過年度)

学習・教育目標

私たちを取り巻く世界は、複雑化、流動化の度合いが日々増大しています。これに伴い、周囲の環境を含めたシステムをいかに表現し、そのハードウェア・ソフトウェアのデザインをいかに行うかが、工学における新たな、そして大きな課題となってきています。このような背景から、力学・エネルギー・制御・情報などの基盤的知識を総合的に活用して、この課題に正面から取り組むことのできる人材が社会から求められています。システムデザイン工学科においては、これらの基盤的知識をもって、アート・社会・経済などに関わる新しいものの見方を身につけるとともに、環境・宇宙・都市・生命など、複雑な工学的システムを内包する総合的環境に適応するハードウェア・ソフトウェアを設計・実現できる人材を育成します。

教育内容

- 実験・演習以外の必修科目として、システムデザインの基礎となる「熱流体システム第1」・「力学的モデリング」・「回路とシステム第1」・「電磁気工学」の4科目と、これらを理解する上で必要な数学的知識を身に付ける「工学数学」、先端技術現場を直接体験できる「システムデザイン工学概論」の計6科目を設置しています。

- さらに、基礎専門科目の推奨科目として10科目を設定しています。

- その他の基礎専門科目・学科専門科目は、学生の興味に従って学べるよう幅広い選択科目として用意しています。

- また、デザイン表現力を磨く「デザインリテラシー演習」、計算機を自在に使うための「プログラミング演習」、力学・制御・電気・情報系の実験テーマによりシステムデザインのための実技的能力や創造的活動の基礎を習得する「システムデザイン工学実験第1・第2」、総合的な力を養う「システムデザイン工学演習」など、創造的なモノづくりを目指した実技科目を充実させ、知識・技術の両面から新しい創造能力を涵養します。

進路

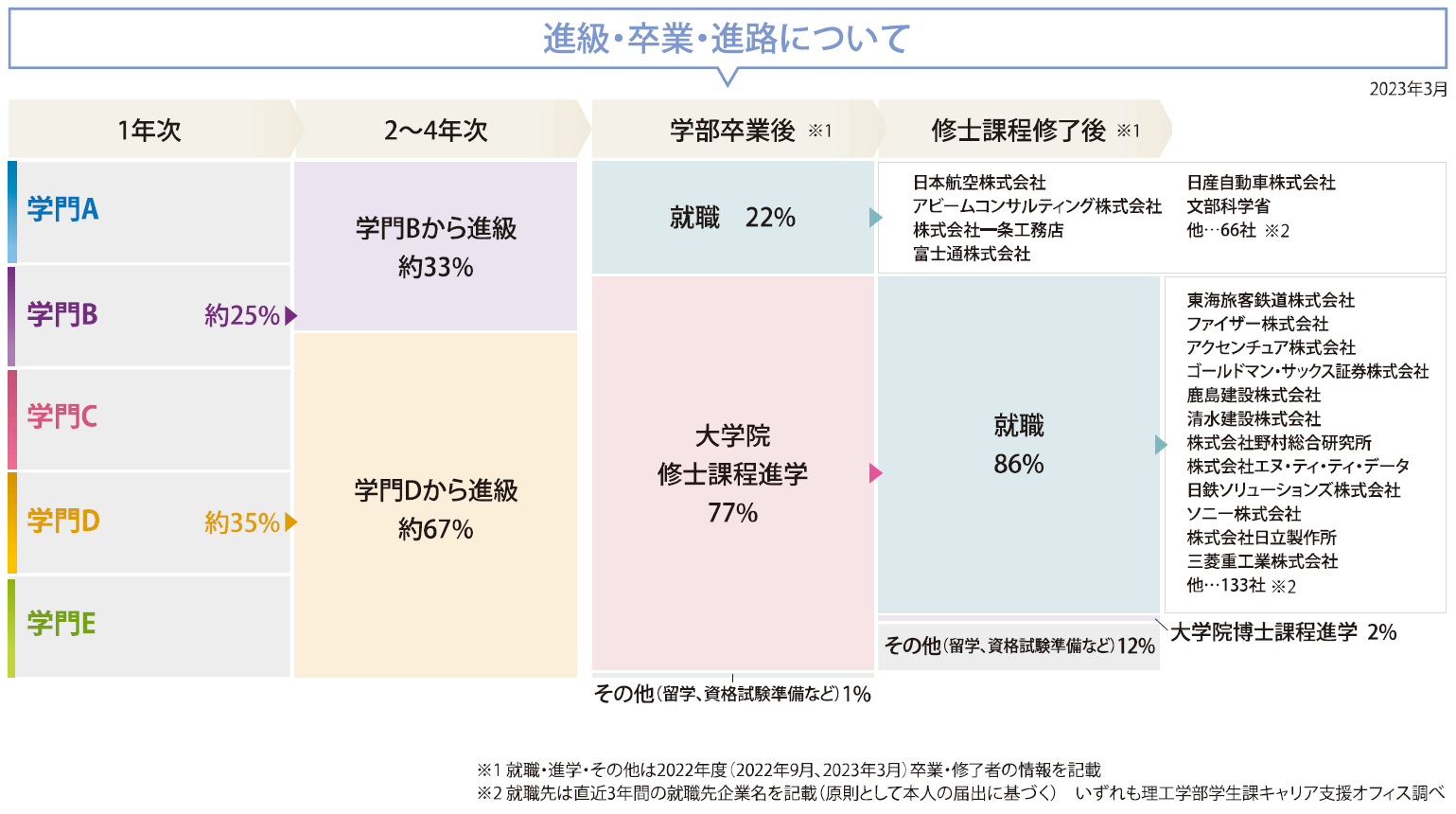

例年8~9割の学生が本塾大学院修士課程に進学し、世界を舞台に研究発表を行っています。

総合的な視野と知識を身につけたシステムデザイン工学科の卒業生は新しいタイプのエンジニアとしての活躍が期待され、幅広い分野から求められています。

システムデザイン工学科 紹介ビデオ

システムデザイン工学科では、新しい工学システムを弾力的に運用することを目的に研究・開発を行います。その対象は宇宙、エネルギー、ロボットなど多岐の分野にわたります。例えば、システムに人間の体のような自律性を組み込むことを目指している研究室などが多数あります。