情報工学とは情報の力を工学的に利用するための分野で、コンピュータ科学、メディア工学、 通信工学を「情報」の観点から融合的に扱います。情報工学科では情報の発生、獲得、伝達、蓄積、処理、表示などにわたる学術の発展と人材の育成を通じて、社会に貢献することを目指しています。

情報工学科の4つの特徴

コンピュータの基礎技術を学び、情報社会への新しい役割を創造

いまや、ありとあらゆる機器にコンピュータが内蔵され、コンピュータなくして社会基盤を形成することはできません。また、新しいデジタル機器やネットワークサービスが次々と登場しており、社会を取り巻く環境は刻一刻と変化しています。情報工学科ではコンピュータ技術の「おおもと」を押さえるだけでなく、新技術・新分野を開拓することで、変化の激しい情報社会における創造をテーマに研究を行っています。

通信技術の広範な応用とconnected時代のネットワークの研究

現代社会では、通信はなくてはならない社会基盤の一つといえます。これらは、人と人との情報のやりとりだけでなく、モノと人、モノとモノとの情報のやりとりも担っており、途切れることなく、超大容量のデータを高速に伝送することが求められています。情報工学科では、社会基盤としての通信を支えるために、光通信やモバイル通信、インターネットについて研究しており、世界をリードする成果を次々と挙げています。

多様化するメディアに適した情報技術の提供

音や文字や絵といった「メディア」を取り扱う科学技術は、コンピュータとともに大きな躍進を遂げ、人と人にとどまらず情報伝達に様々な相互作用をもたらしています。また同時に、情報工学で取り扱う範囲も触感や匂い、さらには感情に至るまで広がっています。情報工学科では、この「メディア」技術を重要な基礎要素の柱と考え、情報の担い手となる多様な「メディア」を扱う基盤技術について研究しています。

情報工学は未来社会のコア技術!

情報工学は、物理的制約により不可能と思われることを可能にする無限の力を持っています。実世界を数値化してサイバー空間で扱う新しい情報インフラ「サイバーフィジカルシステム」は、「情報」の力によって労務形態・商取引・物流・コミュニケーションといった数多くの事象の在り方を変革し、私たちの生活の質を大きく変えています。皆さんも未来社会のコア技術である情報工学を学び、世界をより豊かにするための先導役として活躍してみませんか?

情報工学科での学び方

多方面にわたる研究分野の網羅

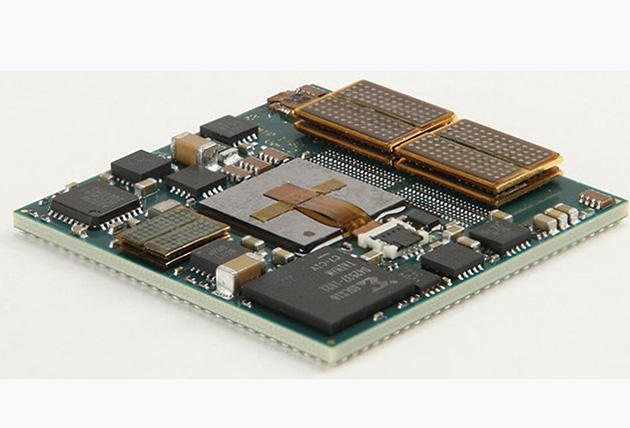

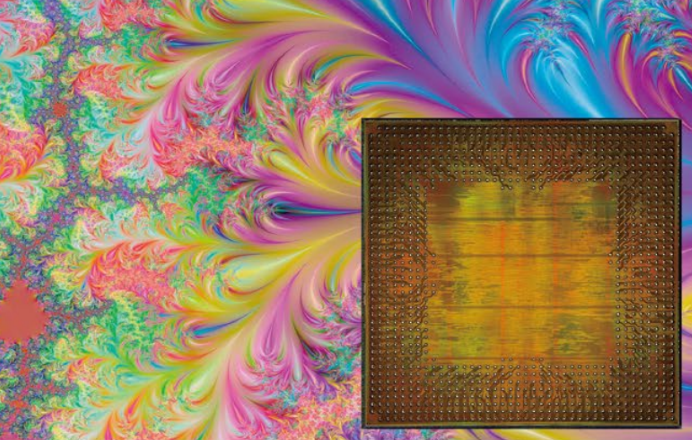

情報工学科の研究分野は非常に多岐にわたることが特徴です。例えば、計算機アーキテクチャ、通信/ネットワーク・アーキテクチャ、セキュリティ、システムソフトウェア、ソフトウェア工学、組込みリアルタイムシステム、ユビキタスシステム、メディア情報処理、人工知能、ユーザインタフェース、ヒューマンコンピュータインタラクション、量子コンピューティング/量子通信などの様々な研究分野があります。

情報を中心に、基礎学問と応用分野の連携

2040年における社会のリーダーを育てることを目標に、そのためのアプローチとして「多様化の許容」「流動性の確保」、そして「連携」をキーワードとした教育を行っています。また、これからのリーダーに求められる資質として、しっかりした基礎学力の上に専門性を身につけ、国際的かつ広い視野で周りの技術を貪欲に取り込むことができる人材の育成を目指します。

必修はプログラミングのみで幅広い科目選択が可能

様々な技術の複合体である現在のIT製品を理解するにはコンピュータ、通信、情報メディアの3つの分野すべてをカバーする必要があります。情報工学科のカリキュラムは、これら分野の基礎から応用までがバランスよく習得できるように作られています。なお第2・第3学年では徹底した基礎教育により、情報技術者としての生涯に役立つ地道な土台作りから始めます。

在学生インタビュー(過年度)

学習・教育目標

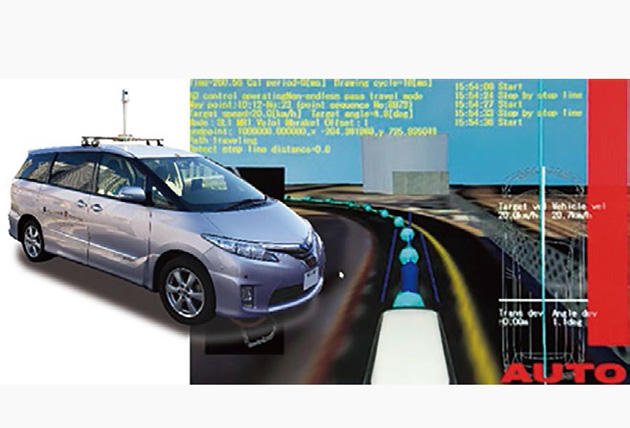

20世紀には、電力や鉄道といった、多くの人々が共通に利用するために集中して管理する技術の発展が先行し、その後、自動車が代表する個人が自由に利用できかつ管理する技術が続き、後半になって個人を時間的、場所的な束縛から解放する情報を扱う技術が発展しました。さらに21世紀になってからは、情報は人だけでなく、ロボットのような知的機械から、普段の生活にありふれた物までも対象とするようになりました。

情報を有機的に効率よく交換させるための通信の技術とその未来を正しく理解し、情報を把握して人間の役に立つように処理する画像 ・ 音声およびコンピュータ技術をしっかり身につけた、世界をリードする先端技術者を養成するのが情報工学科の使命です。

教育内容

- 情報工学科ではIT産業の基礎であるコンピュータ、通信、ネットワーク、情報処理を広く学べるカリキュラムになっています。必修は実験とプログラミング演習だけです。

- 情報工学科に来た以上、WindowsとLinuxのバイリンガルになってもらい、C言語とJava言語をマスターしてもらいます。これは、将来何をやろうと基本的な道具として必要だからです。

- 必修の実験、プログラミング演習については、多数のTAと余裕のあるシラバス構成により、全く前提知識なしでもコンピュータ操作やプログラミングができるように親切丁寧に教えます。もちろん、プロフェッショナルを目指す方には選択科目としてレベルの高い講義、演習を用意してあります。

- 3年以降の選択科目は幅が広く、自分の得意な科目を取得して単位数を満足できるようになっています。どの科目も皆さんが高校や学部の1年でやってきた基礎的な科目と違って、現実世界に密着した最新の技術を習得できるようになっています。

- 学部3年春学期にはクオータ制が導入されており、短期国外留学、国際インターンが可能になっています。留学を終えた学生の留学記をご覧ください。

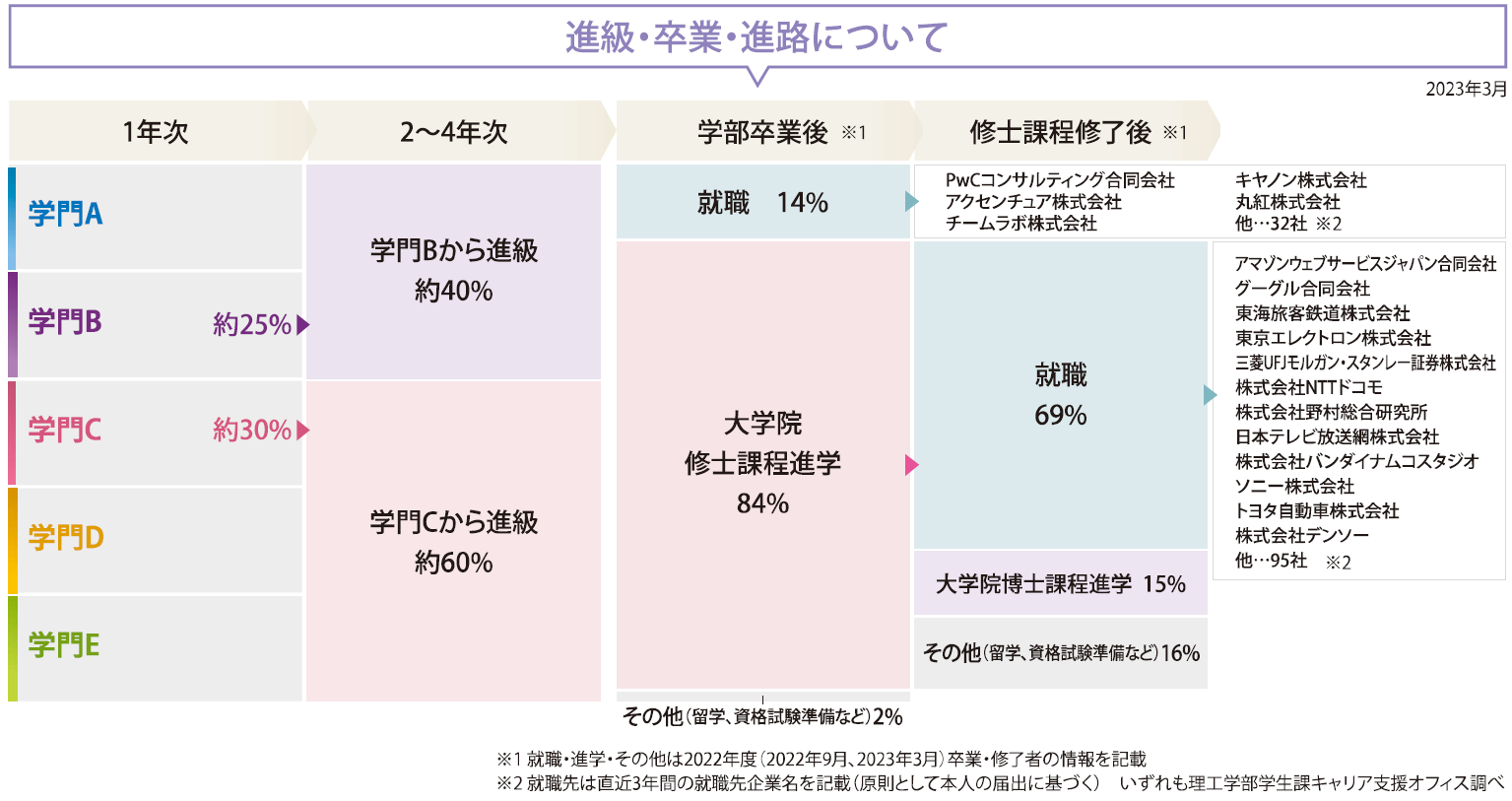

進路

最新のIT技術を学ぶためには、学部の4年間では十分でありません。このため、情報工学科では修士課程への進学を強く勧めており、6年間を通じての一貫教育になっています。実際、72%の学生が大学院に進学します。大学院を卒業した学生の多くはIT産業に就職します。就職氷河期と言われた数年前でも情報工学科の就職の影響は少なく、ほとんどの学生が希望した企業に就職しています。博士への進学、国家公務員、銀行、シンクタンク、マスコミなど総合職に就職する学生もいます。

情報工学科 紹介ビデオ

情報工学科ではコンピュータが画像を認識したり、インターネット上の情報を現実空間に重ね合わせて提示するしくみについて開発している研究室をはじめ、ロボットの人工知能精度の向上、また低電力で高速な処理を実現するプロセッサを展開している研究室など、次世代への革新的な技術を生み出しているものばかりです。