みなさん、こんにちは。私は、職業柄になりますが日頃より大学生や大学院(医学生や看護学生です)がその眩しいばかりの学生生活を通して成長していく様子を間近でみています。この度光栄にも「塾員往来」の執筆の機会を頂きまして、改めて我が身を振り返りますと、大学・大学院時代を一言に凝集するのであれば、「良き師、良き友との出会いの6年間」でありました。

理系が得意という事と父の奨めもあり、姉妹校推薦ではなく大学受験を選択しました。志望していた慶應義塾大学理工学部に無事に合格し、日吉キャンパスでの入学式では高校時代のクラブ活動で対戦した友人(文学部)、予備校で肩を並べた友人(理工学部)と偶然にも再開しました。今思うとこれが良き友に出会えた大学生活の幕開けでした。

理工学概論

日吉キャンパスでの授業の印象といえば「理工学概論」です。理工学部で学科横断的に聴講する唯一の機会でした。私は電気工学科所属でしたが、物理学科、機械工学科、数理科学科、化学科などの友人と知り合い、その輪を広げることが出来ました。概論(gairon)というメーリングリストを作って近況報告をしたり、時々集まるなど今でも繋がっています。宇宙飛行士の星出彰彦くんも“概論メンバー”です。その他にも、日テレのカメラマン、コンサルタント、商社マン、弁理士など、もちろん理系就職組もいます。つくづく、理工学部の卒業生には色々な道が開かれていると思います。

慶應での思い出

何といっても、1~3年生の大学生活の中心は、入学式初日に入部を決めたスキーサークル(エルモ)での活動です。春から秋はひたすら陸トレに励み、冬は雪山で過ごしていました。長い合宿や厳しい練習で築かれる連帯感や大会で全力を出し切って得られる達成感は、照れくさい表現ではありますが、「青春そのもの」だったと思います。このサークルに所属しているのは理工学部生だけではないので、学部の枠を超えた友人、先輩や後輩と絆を深めた時代でした。今でも、強い絆を感じることが折に触れてあり、まさに同じ釜の飯を食った仲間です。

競技スキーの大会にて スタートの様子

競技スキーの大会にて 試合後の集合写真

人生を決定づけた小原・神成研での刺激的な3年間

4年生になって私の生活は研究中心に一変しました。私が電気工学科を選んだのは実用に近いという理由で、研究室選びでは実用の出口が分かりやすい医用応用に興味を持っていました。これは福澤諭吉先生の実学の精神の影響があるのでしょうか。小原 實先生・神成文彦先生の研究室(小原・神成研)は、社会人ドクターを含めドクターが複数在籍されていて、国際的な研究活動が盛んでしたので、チャレンジと思って希望しました。研究室の先輩であり、現在は慶應義塾大学教授(理工学部物理情報工学科)の荒井恒憲先生が、当時防衛医科大学校医用電子工学講座にいらしたご縁で、4年生から防衛医科大学校に通って小原・神成研のコア技術であるレーザーを動脈硬化の治療に活かす内容の卒論テーマを頂きました。防衛医科大学校では医師が臨床と研究を両立させている臨場感、研究成果を臨床の現場に役立てたいという熱意を強く感じる毎日でした。さらに小原 實先生のご指導の下、貴重な経験をさせて頂きました。それはレーザー分光でノーベル物理学賞受賞者であるブレンベルゲン先生 (Prof. Nicolaas Bloembergen, Harvard University)が講演のため奥様と来日された際のアテンド役を仰せつかったのです。ブレンベルゲン先生ご夫妻との日本での2週間、その後のボストンでの国際会議での論文発表の機会を利用して、ハーバード大学教授ブレンベルゲン先生の研究室訪問及び、ブレンベルゲン先生のご自宅にて奥様と3人で食事をした思い出は生涯忘れられません。

卒論発表が終わって、ホッとした表情の研究室同期と

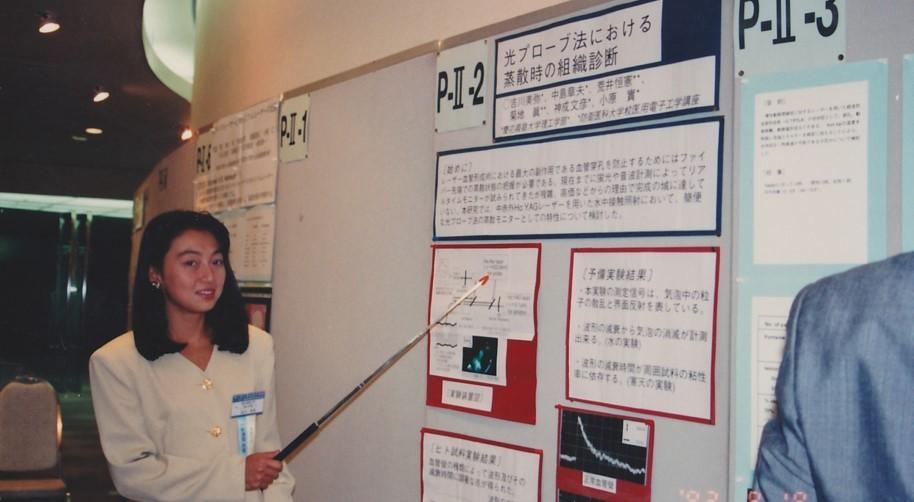

初めての学会でのポスター発表

ブレンベルゲン先生の講演の様子

ブレンベルゲン先生と奥様と3人で

現在そしてこれから

防衛大・防衛医大学生募集ポスターより;教育の様子

恵まれた研究環境や良い師に導かれ、私は研究者に憧れるようになり、現在に至っています。教官として医学生や看護学生への講義・実習や情報教育を実施しています。研究面では、光を中心に工学技術がどのように医療に活かされるか、つまり医療ニーズと工学シーズをマッチングさせて質の高い医療の実現を目指しています。整形外科、脳神経外科、泌尿器科、循環器科など臨床各科の医師や他分野の研究者と連携しながら、最先端の診断・治療技術を研究しています。自ら開発した技術が臨床現場で使用されているのをこの目で見届けられるのは、やりがいを実感できるものです。これからは医学と工学の接点に携わる国際的な研究者が増えるように、医療技術が発展するように努めていこうと張り切っているところです。

おわりに

小原先生(右から3人目)を囲んで同期と

慶應義塾大学理工学部にどのようなイメージをお持ちでしょうか? 大学生活では、学科、研究室、就職、そしてサークルなど「選択の機会」があり、これらを利用して自分の可能性を見いだせる絶好の時期です。そしてその可能性は多方面へ無限に広がっているように思います。 そして、卒業後には塾員であると折に触れて感じることと思います。

プロフィール

石原 美弥(いしはら みや)

(聖心女子学院 出身)

1992年3月

慶應義塾大学理工学部電気工学科 卒業

1994年3月

慶應義塾大学大学院理工学研究科電気工学専攻修士課程 修了

1994年4月

株式会社東芝研究開発センター 入社

1996年6月

防衛医科大学校医用電子工学講座(2006年より医用工学講座) 助手

2002年3月

博士(医学) 取得

2006年10月

防衛医科大学校 助教授(2007年より准教授)

2011年4月

防衛医科大学校 教授

現在に至る