私が慶應義塾大学工学部(現 理工学部)に入学したのは1977年です。慶應義塾高校時代から、日吉キャンパスを楽しげに闊歩する大学生を目にしていましたので、入学時には、いよいよ自分も「自由で楽しい大学生活」を思い切りエンジョイするのだ、と希望に満ち溢れておりました。

工学部を志望したのは、数学が出来たわけでも理科全般が好きだったわけでもなく、「自分独自のカメラを設計し、世に送り出す」というのが当時の私の夢でしたので、その夢に少しでも近づこう、と考えてのことです。そして、3年生になる時の学科分けでもまた、「将来はカメラ設計者」を念頭に、何の迷いもなく(かといって、あまり将来のことなど調査することなく)機械工学科に進みました。

ところが、機械工学科の必修授業で熱力学の単位を落としてしまった事から、その後の方向選択にブレが生じてきました。留年の恐怖から熱力学を1年間、みっちり勉強していた私は、勉強しすぎたのでしょうか、不思議な事にこの超やっかいな科目が好きになってしまったのです。もう少しこの分野を究めてみたい、という思いにかられ、その勢いで、熱力学系の長島先生の研究室に入室希望を出してしまいました。こんな肝心な時期に、将来の希望とはまったく無縁の熱力学の研究室を選択してしまったのは、長期ビジョンより目先の興味を優先してしまう私の性格だと思っています。

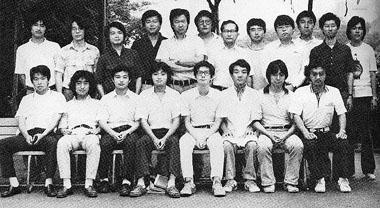

学部4年生の時の研究室記念写真(後列右から6人目は長島教授、後列左から3人目は博士課程在学当時の長坂教授です)

長島研究室では、高温融体粘性係数の測定に取り組むチームに入りました。ここでは、1週間から2週間の間、昼夜関係なく続ける実験を続けていましたので、 2日間徹夜をして、3日目の朝、自宅に帰るというパターンの生活が、修士課程を含め、3年間続きました。体力的には厳しい生活ですが、個性豊かな先輩、同輩に恵まれ、研究に邁進する緊張感と自由闊達な雰囲気の両方を持ち合わせた長島研にどっぷり浸って、充実感に溢れる毎日でした。今年の5月、長島研究室の OB会が横浜豪華客船で催されましたが、卒業生、在学生あわせて200人近くが結集し、改めて長島研究室のパワーを感じました。

修士課程を修了した後は、高校時代の希望通り、株式会社ニコンに入社しました。ニコンでは、カメラ設計部門での配属はかなわなかったものの、特殊分野でのレンズ、カメラ、望遠鏡などの設計、製作に技術職として携わることができ、充実した15年間を過ごしました。しかしながら、会社でのキャリアが長くなるにつれ、技術者として設計、製作に直接携わるよりも、プロジェクトの調整役としての任務が増加し、自分が目指している姿とドンドンかけ離れていく事に不安を覚えるようになっていました。さらに、ライフワークとして取り組んでいたヨーロッパの風景写真の撮影にもっと重点をおきたいという思いが強まり、1997 年に思い切って退職し、カメラマンとして独立しました。

写真の専門学校を出たわけでもなく、カメラマンとしては、部門外からの参入ですが、いち早くデジタル撮影に取り組んだ事が功を奏して、順調に推移してきています。慶應義塾大学の写真も担当させていただいているので、在校生の時以上に慶應義塾の行事には精通しているかもしれません。

また、写真撮影だけではなく、技術者としてのキャリアを活かして、カメラテストや、この分野でのコンサルテイング業務も行なっているので、常に最先端の技術をとりいれるべく、切磋琢磨の毎日です。

学士、修士の両課程で学んだことは、直接役立っているわけではありませんが、新しい技術に取り組む姿勢、大胆な発想と地道な努力、そのようなメンタルな部分では、学生時代に培ったものが、今の私に大きく影響している、と思っています。

次の写真は、石戸さんが撮影したヨーロッパの写真です。ごゆっくりとご覧ください。(HP編集委員会)

ホーエンザルツブルク城下の広場(ザルツブルク,オーストリア)

シュタイン・アム・ラインの古い家並みと壁絵(スイス)

ドナウ川にかかる「くさり橋」(ブダペスト,ハンガリー)

ブリュッセルのグランプラス.左は市庁舎,右奥は「王の家」(ブリュッセル,ベルギー)

サンタ・マリア・デッラ・サルーテ教会の夕陽(ヴェネチア,イタリア)

プロフィール

石戸 晋(いしと すすむ)

(私立慶應義塾高等学校 出身)

1981年3月

慶應義塾大学工学部 卒業

1983年3月

慶應義塾大学大学院工学研究科機械工学専攻修士課程 修了

1983年4月

日本光学工業株式会社(現 株式会社ニコン) 入社

1997年6月

同社退職,フリーカメラマンとなり現在に至る。