この度は,塾員来往への寄稿の機会を頂き大変光栄に思います.私は理工学部化学科卒の伊勢川和久と申します.慶應義塾大学で博士号を取得し,学生時代は放射光X線を用いて動作中の有機合成触媒や燃料電池の評価研究を行っており,現在は株式会社豊田中央研究所でイメージングの研究しております.さて,他の寄稿者の方のコラムを読みますと,煌びやかなご経歴の方もいれば直近の卒業生の方もいるという多様性に満ちています.ということで私は「みんなも気軽に博士課程に進学しよう」という観点で書こうと筆(キーボード?)を執りました.慶應義塾大学が第一志望の方もそうでない方も,あるいは学部生の方が読んでも参考になるものになっていれば幸いです.因みに第211回の高山先生と研究手法が近いので,是非そちらもご覧ください.

科学への興味

いきなり参考にならないことを書きますが,私は博士号を取るかどうかで悩んだことはありません.多くの子供たちと同様に物心つく前から恐竜や昆虫や魚類や宇宙の図鑑などを眺めていましたが,私の場合はそこでもう博士になると決めており,当時は古生物学者か考古学者になりたいと思っていました.図鑑を読む以外には工作をしたり,プラレールを家中に広げて弟たちを駅に配置して電車を運行したりしていました.

小学生になっても恐竜や遺跡の発掘についての本ばかり読んでいました.しかし,これは偏見ですが本を読むにつれ,古生物学者や考古学者のように面白いものを発掘できるか否かに依存しているような職業を目指すことにだんだんとしっくりこなくなってきました.学校では小集団のリーダーをやるのが好きで部活の部長をやったり,秘密結社を作って学校の裏山を占拠したりしていました.

しかし,ここで壁にぶち当たります.自由研究で面白いテーマを思いつきません.小学校から高校まで毎年ろくな研究を発案できませんでした.後になって考えてみれば評価の高い自由研究は要するに上級学校の範囲を実験でやっているだけだったし,趣味では15 cmの折り紙で首が41本ある鶴の折り方を開発したりレゴブロックでコインだけを認識する自動販売機を作ったりしていたので,興味があるかどうかと何が研究になるかの判断基準の問題だったと思います.でも,未だに研究テーマ立案は苦手です.すっかりサイエンスへのやる気がなくなったので,漫画を読んで過ごしていたら浪人しました.

この辺りで化学を専門にすることにしました.化学は,数学や物理に比べて素人に意義を説明しやすそうだし,生物や医学と違って倫理の問題が少ないので比較的気楽に実験できそうなので,自分の性分に合っていると思ったからです.本当のことを言うと最大の理由は代々木ゼミナールの亀田先生が面白かったからです.

読み返すと全然「科学への興味」になっていませんが,絵と書道でしか賞を取ったことがない私でも理系の研究職をやっているので皆さんも気楽に博士課程に進学しましょうという趣旨は伝わったかと思います.

学生時代

よくあるケースですが,実際のところT大に落ちて慶應に入学しました.いよいよT大が不合格っぽいという時期になったら,祖父(T大卒)は「慶應の方が社長がたくさんいる」と諭しはじめ,父親(T大卒)も「俺は慶應落ちた」などと言い出します.なんか上から目線で腹が立ちますが,〇〇先生に師事したいといった強い志望動機があったわけではないので,入学のころには送られてきた福翁自伝にある手塚治虫の曽祖父の記述を探して遊んでいました.実際慶應義塾大学は色々なバックグラウンドの人がいて面白い大学でした.

先述のように漫画にはまったのでオタク系サークルに入りました.サークルでは代表を務めたり,数十年ぶりのOBOG会を開いたり,実験レポートを書きながら週16ページ部誌の原稿を描くなどしました.サークル運営を通して様々な経験をできました.今でも漫画はよく読みますが,近頃はコミックやグラフィックノベル(アメリカ)やバンドデシネ(フランス,ベルギー),その他韓国やチェコ,イスラエルなど世界中の漫画を読んでいます.日本で紹介される作品に偏りがあるだけだと思いますが,日米仏以外の名作漫画は「〇〇政権下での苦しい中でも楽しかった幼少期」といった題材が多い印象があります.やはり自由な創作は平和な環境が必要です.研究を通して微力ながら人類の発展に貢献できればと思わずにはいられません.

研究室

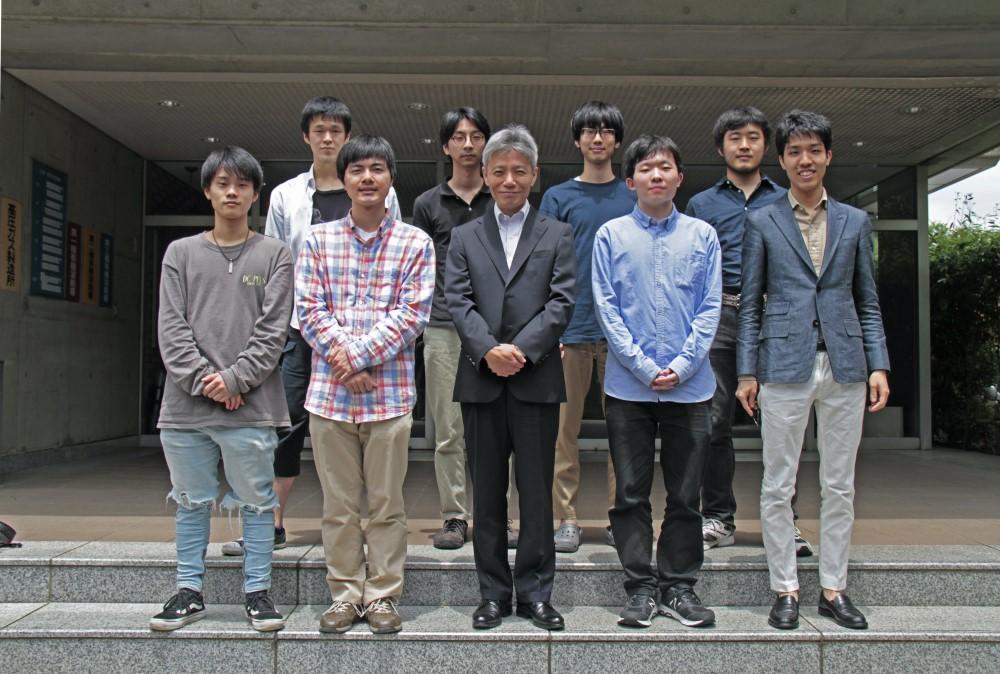

私は学門3から化学科に入り,近藤研究室(表面化学研究室)に配属されました.理工学部には応用化学科と化学科がありますが,少人数で基礎研究ができる化学科を選びました.近藤研を選んだ理由は研究室見学に行ったら誰もいなかったからです.近藤研は外部施設へ実験に行くことが多いため,研究室見学期間だろうが関係なく研究室が無人になっているのがロックだと思いました.

卒論のテーマは銀触媒上の有機合成反応機構の解明といったものでした.研究自体は上手く行きませんでしたが,真空装置の設計や表面分析手法の習得など基礎的な力をつけることができました.

修士以降は,燃料電池の劣化機構のテーマも追加し,つくばの高エネルギー加速器研究機構にて放射光X線を用いたXPS (X線光電子分光法)やXAFS (X線吸収微細構造)といった分析手法で研究を行うようになりました.放射光X線は高輝度で高い指向性,偏光,エネルギーが可変などの利点があり,研究室ではできない微量の計測や時間変化の観察,触媒表面に吸着した分子の配向性の観察など様々な利点があります.放射光施設では,いくつもの真空ポンプや計測器が付いた自作の装置を大々的に広げ,同期や後輩をバルブや真空計の辺りに配置して安全に動いているか確かめながら実験を行います.こう見ると幼少期に家中にプラレールを敷き詰めていたときと同じことをしていることが分かります.私の父も小学生の頃にモグラを捕まえてからというもの,定年までずっと実験動物の世話を仕事にしていました.こういうものを一貫したスタイルと言えばかっこいいかもしれませんが,ワンパターンなだけだと思います.遺伝ですね.

さて,放射光という強力な武器があってもすいすい研究が進められるわけではありませんでした.銀触媒の研究では反応実験の前段階である銀の表面に酸化物を作る処理で躓きました.酸化物とは酸素と銀の化合物ですが,銀の中からどんどん硫黄と塩素が沸いてきて全然酸化物が作れません.皆さんも黒ずんだ銀食器を見たことがあると思います.あれは硫黄と場合によっては塩素の仕業です.これらの元素は非常に銀と結合しやすく,除去法の開発に2年かかりました.ようやく目的の銀触媒上の有機合成反応に着手できた時には博士課程に入学していました.

燃料電池の研究も一筋縄ではいきませんでした.燃料電池は水素の燃焼から電気を取り出す装置なので,爆発する危険のある水素を自作の計測装置でいかに安全に取り扱うのかが重要です.高エネ研の安全担当の先生にしこたま怒られながらブラッシュアップして安全性が担保された計測装置を開発しました.また,燃料電池は研究が進んだテーマなので,これまでほぼ燃料電池に使われたことのない分析手法を採用することで研究の新しさを出すことにしました.このアプローチは半分成功で,その手法で燃料電池の何の情報が得られるのかを示せた点では新規性があったのですが,一方で役に立つ情報かと言われるとやや弱かったように思います.

こうした研究を通じ,先行研究の調査,実験条件の設定,外部施設利用における各種申請や安全審査など様々な能力を身に着け,経験を積むことができました.

博士の卒業要件である論文執筆については,難航した銀の研究よりも後から開始した燃料電池の研究の方が先に論文が出ることになりました.当時の近藤研の学生は豊島先輩(現近藤研助教)を除いてアウトプットが難航していたので,論文を書くのは大仕事だと思っていたのですが意外とすんなりと出版することができました.計画通りに研究が進んで誰もが目を奪われていく完璧で究極の論文を出版することを目指すのも大事ですが,得られた結果から逆算してストーリーにまとめる能力の方が重要だと学びました.

博士3年時には前任の助教の吉田先生(現山口大学准教授)の転出に伴い助教(有期)に採用され,研究室の後輩だけでなく学生実験を通して理工学部のより広い後輩たちを指導することになりました.働きたくない!社会が怖い!と思っていたのにいつの間にか社会人になっていました.しかしながら,博士論文と授業と就活を鼎立させるほど器用でなかったので,早々に就活は諦めて翌年も特任助教として研究室にお世話になることになりました.ところで,祖父は浪人すると生涯年収が減るから無駄と言っていたのですが,実質1年早く就職したので浪人の1年分を回収できたのではないかと最近は思っています.

ちなみに博士号授与式は放射光施設での実験を理由に出席しませんでした.研究室には同期の博士もいたのですが,彼も引っ越しで式に参加しませんでした.教授は大変がっかりしていましたが,前述のようにロックな研究室だと勝手に思っているので私は満足しています.

転職を経て現在の仕事へ

博士号取得後も大学の研究室で引き続き特任助教として研究を行っていたのですが,後輩からの紹介で東海村にある日本原子力研究開発機構のJ-PARCセンターに転職することにしました.J-PARCは中性子を使った実験を行える世界最高性能の施設の一つです.私はJ-PARCで現在の職場である株式会社豊田中央研究所との共同研究のポスドクとして中性子イメージングの高度化の研究を行いました.

これまで使ってきたX線は空気や水に遮られてしまうので,計測用の特殊な燃料電池を作ったり反応条件をマイルドにしたりする必要がありました.そのため論文投稿時に審査員に指摘され,すべての「燃料電池」という単語の前に「モデル」「モデル」「モデル」「モデル」と追記させられたことがあります.しかし,中性子は金属でも何でも透過するので自動車に乗っている実用の燃料電池でも計測することができます.大学時代はX線を用いて元素ごとの電子状態の変化を観察する研究を行っていましたが,J-PARCでは数十cm角の視野のレントゲン写真のようなものの画像処理の研究を行いました.こうしたスケール感の違いやX線と中性子の相補的な性質を学び,研究の視野を広げることができました.

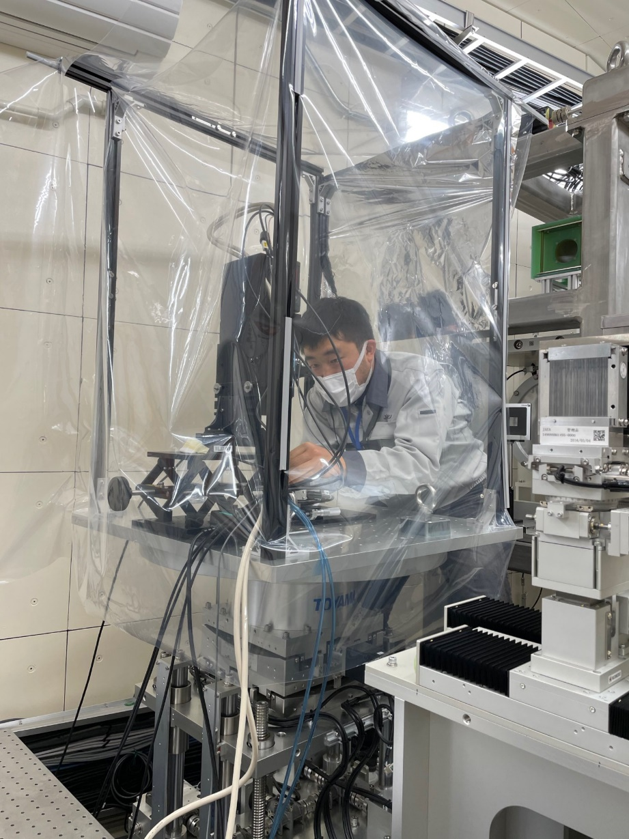

その後,共同研究のご縁もあって株式会社豊田中央研究所に転職しました.中性子から再び放射光X線を使った研究に戻り,大型放射光施設Spring-8の豊田ビームラインにてAIを使ったイメージングの高度化の研究をしています.ここでも新たにAIという手法を得ることで新しいアイデアを生み出しています.

一般的に企業に就職するには修士で大学を出て,アカデミックに残りたい人は博士進学をするといわれています.しかし,私は一貫して博士を出てから企業に就職すると言い続けていたので遠回りをしてもこうした道が開けたと思います.慶應義塾は人のつながりを大切にしますし,博士は徒弟制度ということもありさらにつながりを実感します.博士課程に進学すると就職がないと言われますが,むしろ大学生活や研究を通した幅広いつながりから思ってもみなかった方向へ自分を転がし,身に着けた論理的思考力や問題解決能力を使って社会に貢献できる素晴らしい選択肢だと思います.研究職って大勢の人たちを、笑顔にできるんだよ?こんな素敵な職業ないよ!という言葉でこのコラムを締めたいと思います.

プロフィール

伊勢川 和久(いせがわ かずひさ)

(千葉県立千葉高等学校 出身)

2014年3月

慶應義塾大学 理工学部 化学科 卒業

2016年3月

慶應義塾大学 大学院理工学研究科 基礎理工学専攻 修士課程 修了

2018年4月

慶應義塾大学 理工学部化学科 助教(有期)

2019年3月

慶應義塾大学 大学院理工学研究科 基礎理工学専攻 博士課程 修了

2019年4月

慶應義塾大学 理工学部化学科 特任助教(有期)

2020年1月

日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター 物質・生命科学ディビジョン 中性子利用セクション 特定課題推進員

2022年4月

株式会社 豊田中央研究所 入社

現在に至る