皆さんは、「グーテンベルク聖書」を知っていますか?15世紀半ばのドイツで、ヨハン・グーテンベルクがヨーロッパで初めて活版印刷術を用いて印刷した書物です。世界で50部ほどが現存しますが、そのうちの一部を慶應義塾図書館が所蔵しています( https://dcollections.lib.keio.ac.jp/ja/gutenberg/explanation )。

私はもともと美術史が専門ですが、学生の頃、グーテンベルク聖書などの貴重書をデジタル化するという慶應義塾大学のプロジェクト(HUMIプロジェクト)に関わったことをきっかけに、グーテンベルクや、彼の弟子ペーター・シェーファーが出版した書物のページに施された手描きの装飾や色インク、彩色イニシャル文字などを、美術史の知見を活かして研究するようになりました。「美術史」というと、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロといった天才芸術家の研究が花形ですが、それに比べると私の研究対象は地味そのもの。そんな訳で、これまでグーテンベルク聖書を美術史の専門家が取り上げることはほとんどありませんでした。

一方、グーテンベルク聖書そのものは世界一有名な印刷本といっても過言ではなく、本格的な研究が始まってから優に百年は経過しています。今や研究し尽くされた感のあるこの聖書、今さら日本人の一研究者が、しかも地味で一見情報量の少なそうな「色や装飾」の要素を研究したところで、一体何が出てくるのでしょうか・・・。

それが、出てくるのです!グーテンベルクや弟子シェーファーの作品を詳細に調査したところ、シェーファー印刷所に受け継がれ、そこで装飾されたグーテンベルク聖書を3部も特定できたり、シェーファー印刷所に、多くの装飾画家たちが雇われて、本に装飾文字を描き入れる仕事をしていたことが分かったり、シェーファーの出版物の多くがケルンで装飾されていることから、ケルンにシェーファー印刷所の「販売支店」のようなものが存在していた可能性が見えてきたりと、「色や装飾」に注目すると、印刷後の本の取り扱いや流通に関する多くの情報を読み取れることが分かってきました。

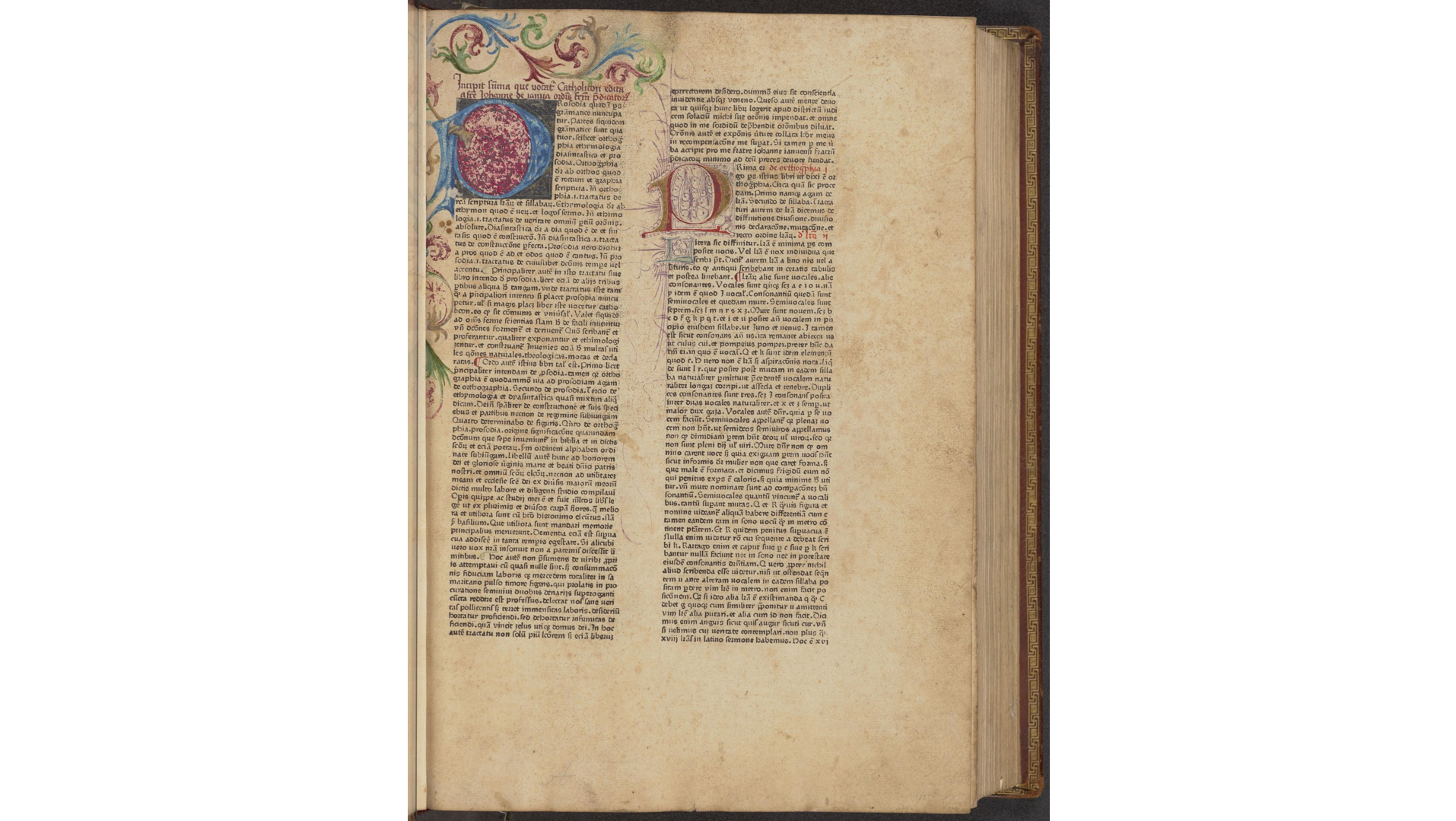

そして現在は、長年グーテンベルク研究者の頭を悩ませてきた謎多き出版物『カトリコン』(14世紀イタリアで編纂された事典)の手描き装飾の研究に取り組んでいます。この本、1460年という出版年が印刷されているものの、1460年から足掛け10年、3回にわたって印刷されたのではないか、いやいや1470年頃、3台の印刷機で印刷されたのではないかなど、研究者の間でも意見の割れている謎の多い書物です。この謎に美術史的なアプローチで挑むことで、どのような発見があるのか、私自身もワクワクしています。

余談ですが、現在GoogleのCTO (Chief Technical Officer)を務めるBlaise Agüera y Arcas氏は、プリンストン大学卒業直後にグーテンベルクの活字の画像分析を行い、グーテンベルク研究にセンセーションを巻き起こしました (“Temporary Matrices and Elemental Punches in Gutenberg’s DK type,” 2003)。今や世界各地で行われている貴重書デジタル化の嚆矢となったHUMIプロジェクトにも、理工学部の先生や学生が関わっていました。書物製作にイノベーションを起こしたグーテンベルクの研究は、理工系研究との相性も抜群なのかもしれません!

マインツ市のグーテンベルク像。街にはグーテンベルク博物館、グーテンベルク聖書のチョコ、グーテンベルクのミニ観光列車など、グーテンベルクにちなんだものが目白押しです。

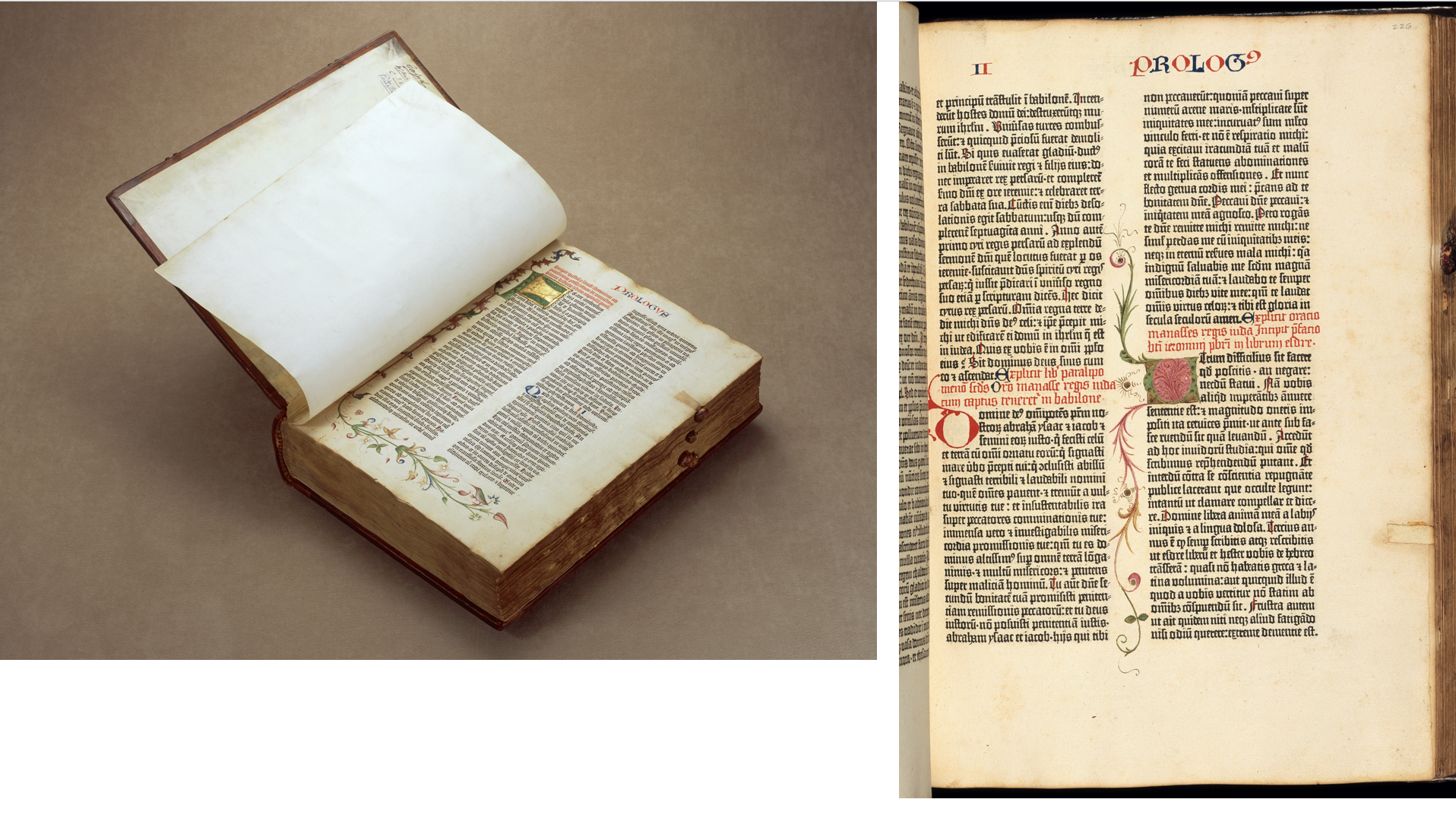

素朴で愛らしい手描きの装飾が特徴の慶應義塾図書館所蔵「グーテンベルク聖書」。いつかこの装飾の研究も行いたいと思っています。 (画像提供:慶應義塾大学メディアセンター)

William H. Scheide Library 53.7, Princeton University. プリンストン大学所蔵の『カトリコン』。美術史的アプローチで分析すると、どんな発見があるのでしょうか。 https://dpul.princeton.edu/gutenberg/catalog/9s161b238