私は本学を出てまだ7年程の若輩研究者ですが、この度このような形でHPに寄稿させて頂くこととなりました。この機会を与えて頂いた関係者の方々に感謝いたします。本稿を通じて読者の皆様に少しでも研究生活の楽しさ(厳しさ?)を感じていただければ幸いです。

私は本学理工学部に入学後、物理学科を選択し修士課程修了まで計6年間在学しておりました。私が最初に物理に興味を持ち、この分野への進学を考えたのは高校時代でした。当時、一般向けの相対性理論の本を読んでいて光速度不変の原理やローレンツ収縮の話にえらく興味をそそられたのを覚えています。そんなこともあって、大学入学当初は理論の研究室に入りたいと思っていました。しかし学部3年生のときに、後に私のボスとなる佐々田博之先生の授業で、レーザーで物質を極低温まで冷やす「レーザー冷却」という実験技術のことを教えて頂きました。当時私の中では「低温=液体ヘリウム」程度の粗末な常識しかなく、それが一瞬で崩壊した衝撃はものすごいものでした。この技術に興味を持った私は4年次から佐々田研に配属させて頂き、以後、実験屋としての道のりを歩んでいくことになります。

修士課程修了まで3年間、佐々田研では量子エレクトロニクス(レーザーを主な道具として光そのものの性質や光と物質の相互作用を調べる学問分野、レーザー冷却もこの分野に含まれる)の基礎だけでなく、トランジスタなどを使った電子回路工作や、旋盤やフライス盤による機械工作まで、様々な技術を叩き込まれました。私は幼少時代から物作りが好きだったこともあり、実験装置を自分で作るという作業は非常に楽しいものでした。また修士2年の後半からは、学習院大学理学部物理学科の平野琢也先生との気体原子ボース・アインシュタイン凝縮(簡単に言うとレーザーの原子版)に関する共同研究に参加させて頂きました。そして1日3時間睡眠の過酷な研究生活の結果、2001年の元日にようやく実験結果が出て、なんとか修士論文の完成にこぎつけました(今ではもう体力的に絶対無理です)。この半年間は、これまでの研究生活の中で1番辛かったのと同時に、実験屋としてのレベルが大幅に上がった時期でもありました。

2004年10月2日 上原・佐々田研OB/OG会にて

私はその後、博士課程で平野研究室に籍を移しましたが、1年もしないうちに東京大学駒場キャンパスで久我隆弘先生の研究室に助手(現助教)として採用されることが決定、翌2002年4月に着任となりました。助教の仕事内容は、学部1、2年生の学生実験の管理・指導、及び、大学院生の研究補助です。当たり前ですが、「研究」だけでなく「教育」を行うことになりました。駒場の学生実験では教員1人で1日60人もの学生を指導することもあり、現在こそ慣れたものの着任当初は色々と手が回らずに学生には迷惑を掛けてしまいました。また、最近実感するのは、物理は学生に伝えるのが非常に難しい学問であるということです。数式を書き下すだけなら簡単ですが、その物理的な意味まで理解してもらうのはなかなか大変です。学生実験という比較的簡単な内容ですら相手に伝わらないことも多く、現在も試行錯誤の毎日が続いています。

2007年夏、量子情報未来テーマ開拓研究会(沖縄・知念村)にて。

最後に現在の研究について少しだけ。昔と比べて多少の変化はありますが、私の研究テーマの根幹にあるのは未だにレーザー冷却です。学生時代に死ぬほど苦労させられたテーマなのに、未だにここから離れられないというのも不思議なものです。学生時代は先生方から出された課題を1つ1つ実直にこなすことしかできませんでしたが、最近はようやく自分自身で研究テーマを見つけて、実験装置を作り、実験結果を解析し、論文や学会で発表するところまでできるようになりました。これらは全て、慶應在学時の濃密な研究経験があったからこそです。これまで御指導を賜りました先生方に深く感謝いたします。

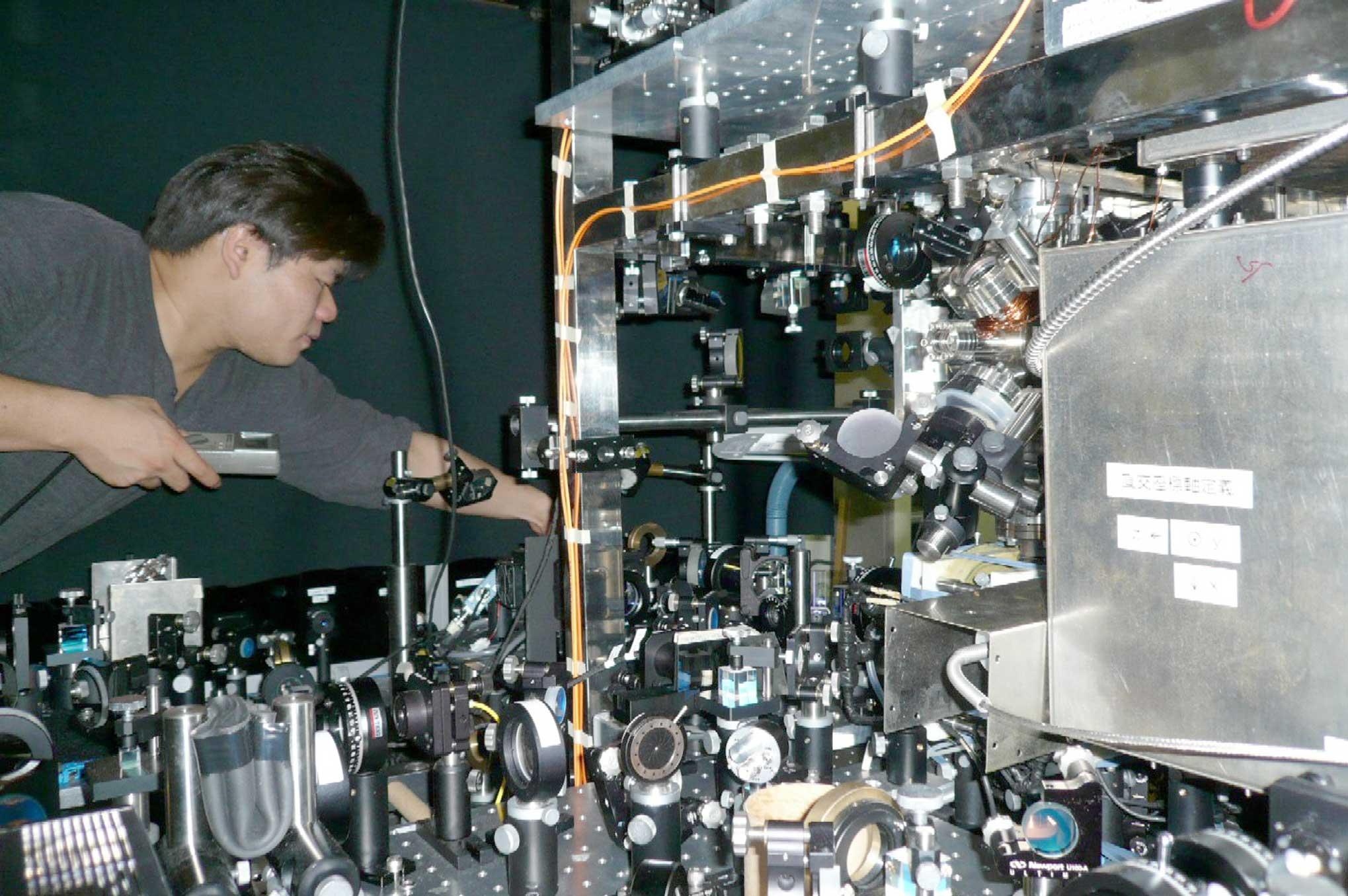

実験装置調整中の1コマ。腰がつらい。

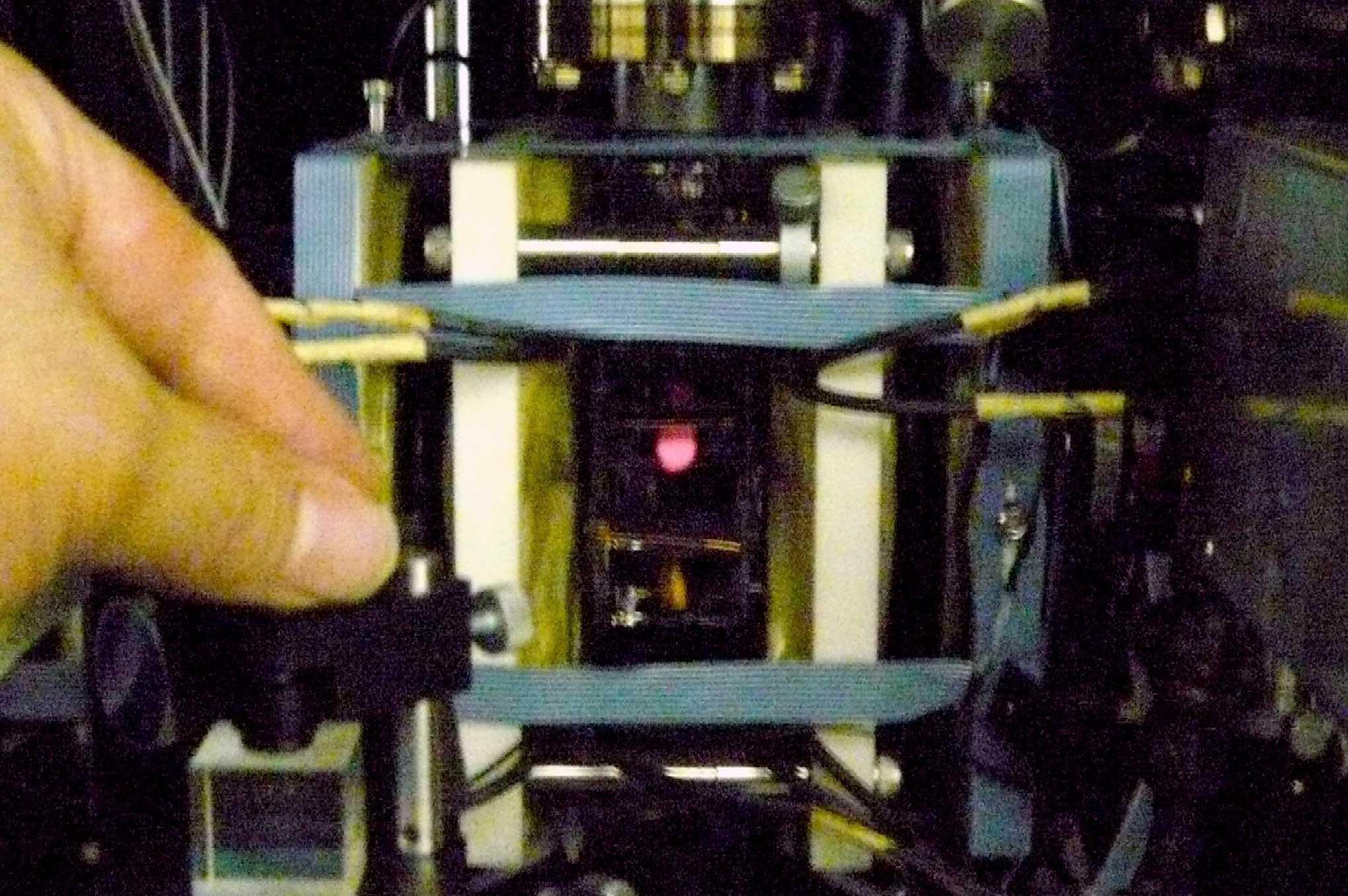

私の商売道具。中央に浮かぶ赤い光はレーザー冷却によって

今年で私の実験屋生活は10年目に入ります。きっかけは学部3年次の佐々田先生の講義、それもほんの10分程度の余談でした。ターニングポイントというのは本当いつ来るのか分からないものですね。

プロフィール

吉川 豊(よしかわ ゆたか)

(東京都立日比谷高等学校 出身)

1999年3月

慶應義塾大学理工学部物理学科 卒業

2001年3月

慶應義塾大学理工学研究科物理学専攻修士課程 修了

2002年3月

学習院大学自然科学研究科後期博士課程 退学

2002年4月

東京大学大学院総合文化研究科 助手(現助教)着任

現在に至る