理工学部を志望する受験生に向けて

この度は塾員来往への執筆の機会を頂きありがとうございます。私は慶應義塾大学理工学部応用化学科を卒業し、修士課程を修了しました。現在は米国でリサーチサイエンティストとして働いています。本稿では、慶應での学びがどのようにその後のキャリアパスに影響を与えてきたのかを振り返りたいと思います。特に、主に受験生を対象にしているコラムということで、慶應、そしてその後留学したシアトルのワシントン大学での生活について、当時感じていたことを率直に書きたいと思います。

理工学部を選択した動機

都立立川高校からの指定校推薦で入学しました。化学や生物学が関連する分野に進むことはぼんやりと決めていましたが、具体的な学科までは決めていませんでした。他の大学も候補にありましたが、学門制で入学した後に学科を決められることが決め手となり、慶應の理工学部を選択しました。

大学時代の思い出

研究室に入るまでの3年間は、何も成し遂げていないと感じ、このまま卒業したら本当に無駄な時間になると焦っていました。4年生になる前に、所属する研究室を消去法で検討した結果、2つだけ候補に残りました。その内の1つである分析化学研究室(旧鈴木孝治研、現ダニエルチッテリオ研)を見学させて頂いた際、先輩が非常に丁寧に出迎えてくださり、研究生活について親身になってご助言頂いた為、この研究室に入ろうと即断しました。

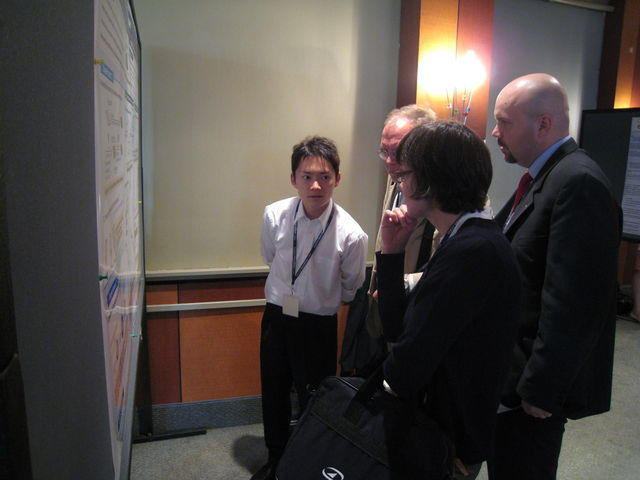

研究室では主にダニエルさんにお世話になりました。当時、研究室にとって初めての研究テーマを与えて頂きましたが、ダニエルさんの先見の明もあり、幸運にも国際ジャーナルに2本論文を投稿できました。その成果を基に、カナダで開催された学会でポスター発表もさせて頂きました。

修士課程まで進みましたが、研究室での居心地が良すぎた為、このまま博士課程に進むのは大きな成長に繋がらないのではないかと思い、企業での研究開発を次のステップとして選びました。ただ、ダニエルさんと一緒に仕事をさせて頂いたことを「幸運だった」で終わらせるのではなく、いかに活かすかということを考えながら卒業したことをよく覚えています。

働きながら留学準備

卒業後は、テルモ株式会社で心臓血管治療用バルーンカテーテルの開発に携わらせて頂きました。卒業後もダニエルさんとは友人のように接して頂いており、入社して間もない夏の休暇に合わせて、ダニエルさんの母国であるスイスに一緒に旅行に行きました。当時、スイスのETH(スイス連邦工科大学チューリッヒ校)で、鈴木研の先輩がポスドクをされていた為、彼と海外生活についてお話しさせて頂く機会があったのですが、その際に海外での博士号取得を勧められました。

私は、大学3年時に英国のケンブリッジ大学に在外研修に行った際、現地の優秀な学生が必死に勉強していると聞き、海外での学位取得は自分には絶対に無理だと感じたことがありました。その為、先輩に勧めてもらうその時まで、海外に行くことは全く考えていませんでした。ただ、先輩の説明でその気になってしまい、帰国後に留学関連の情報を調べ、準備を始めました。仕事をしていたので、早朝、帰宅後、週末を留学の準備に使いました。結果的にはシアトルのワシントン大学(以下UW)バイオエンジニアリング学部博士課程への入学が決まりましたが、面接やエッセイ、奨学金の申請など、鈴木先生とダニエルさんには本当にお世話になりました。

シアトル:ワシントン大学での研究生活

慶應での研究分野で当時著名な教授がアメリカに2人いました。そのうちの1人がUWにいた為、入学前から見学し、頼み込んで研究室に入れて頂きました。最初の2〜3学期は、1学期毎にローテーションして入りたい研究室に所属させてもらい、その後に本配属する研究室を決めることが私の学部では一般的でした。ですが私はそれ以外に入りたい研究室がなかった為、「ローテーションはしません」と宣言し、居残りました。ローテーション期間後に、定員が埋まってしまい希望の研究室に入れない学生も数人いました。このことから、こちらの熱意をすぐにはっきりと伝えることは、英語を上手に話すことよりも大切なのかもしれない、と学びました。

私が所属していた研究室は、当時はスタートアップのような雰囲気が少しあったと思います。約20名ほどいる研究室の中で、学生は各学年1名程度の博士課程しか所属しておらず、他はほとんどがポスドクやリサーチサイエンティストとして勤務している方達でした。学部4年生、修士1 、2年生でほぼ占められていた慶應の研究室とはかなり印象が異なりました。

また、慶應で経験しなかったシステムとしてCapstoneが非常に良い制度だと思いました。これは、学部生が興味のある研究室でプロジェクトを持ち、先輩に指導してもらいながら研究を進めていく訓練プログラムのようなもので、1年生の時から参加できます。私も2人の学部生のメンターとして彼らの実験をサポートしたのですが、このようなシステムが慶應所属時にあったら、最初の3年間がもっと充実していたのかもしれない、と感じました。

博士課程の学生としては、インフルエンザなどの感染症を診断するキットの感度を高める研究に従事しました。途中で研究成果がうまく出ずに苦しんだ時期もありましたが、教授のサポートもあり博士号を取得できました。教授は多忙にも関わらず、週に1度は必ず1対1でのミーティングの時間を割いてくださり、研究内容のみならず、プライベートなことにも耳を傾けて頂きました。彼の研究室でなければ、途中で辞めていたかもしれません。本当に感謝しています。

シアトル:企業での研究開発の最中、パンデミックに

UW卒業後は、研究分野の関連企業で炭疽菌の診断キットの開発をしていました。その際、シアトルでの10年間のハイライトとも言える、COVID-19のパンデミックが発生しました。それに伴い、会社全体のプロジェクトがCOVID-19関連に切り替わりました。初めは誰も状況を正しく把握仕切れずに混乱状態でしたが、COVID-19診断キットのEUA (Emergency Use Authorization) 申請の為、開発、大量生産への移行、臨床試験など、一連のステップをサイエンティストとして関わらせて頂いたのは、非常に貴重な経験となりました。キットが無事にFDAに承認され、現在はアメリカ国内で配布されています。自分の仕事を誇らしいと思うと同時に、10年間の集大成のような感覚を覚え、次の新しいチャレンジをするタイミングだと捉えました。

シリコンバレー:スタートアップを経て現職に

COVID-19の感染状況が落ち着いてきた頃、グリーンカードの取得とほぼ同時期に、シリコンバレーのスタートアップからオファーを頂きました。コンセプトが興味深かったこと、また妻の元職場がサンフランシスコ周辺にあることもあり、カリフォルニアへの移住を決めました。スタートアップでは免疫反応を利用した敗血症診断デバイスの開発に関わらせて頂きましたが、レイオフがあり、次の職を探すことになりました。その際、ご縁がありスタンフォードのヒト免疫モニタリングセンターにリサーチサイエンティストとして転職することとなりました。

現職では、免疫細胞間でシグナルとして発現するタンパク質(サイトカインなど)を検出・分析する部門に所属しています。結果的には、前職よりも今までの経験が活かせる仕事内容となり、数年分の運を使い果たしたと思うくらい充実しています。具体的には、シリコンバレーの関連スタートアップとコラボレーションして論文執筆をしたり、それに関連するデータの分析を行ったり、データ分析に使うソフトウェアの開発をしたりしています。現職への転職後に息子が生まれたので、リモートワークや育休を活用し、家族3人で穏やかに生活できていることに感謝しています。

理工学部を志望する方へ

こうやって振り返ると、最初の3年間であまり有意義と思えていなかった大学生活ですが、4年生からの研究に夢中になったことで、それまで培ってきた土台に意味ができたのだと感じています。また、ダニエルさんとの出会いが人生を変えたとも思っています。

受験生に限ったことではないですが、他人の言うことに惑わされずに、何かに夢中になれる時間を増やせると、いつの間にか無関係だった点が繋がり始めることがあります。たとえ現時点で明確な目標や夢がなくても、今好きなことやできることに全力で没頭してください。そして、周りにいる人との出会いをぜひ大切にしてください。

プロフィール

阿部 光司(あべ こうじ)

(東京都立立川高等学校出身)

2008年3月

慶應義塾大学理工学部学門3 入学

2008年4月

慶應義塾大学理工学部応用化学科 卒業

2010年3月

慶應義塾大学大学院理工学研究科総合デザイン工学専攻修士課程 卒業

●機能デザイン科学専修・優秀研究活動賞受賞

2010年4月

テルモ株式会社入社

●心臓血管治療用バルーンカテーテル開発

2012年9月

シアトル・ワシントン大学バイオエンジニアリング学部 博士課程 入学

●インフルエンザ・エボラの診断キットの感度向上に関連する研究

2018年8月

シアトル・ワシントン大学バイオエンジニアリング学部 博士課程 卒業

2018年9月

シアトル・InBios International, Inc. リサーチサイエンティスト

●炭疽菌・COVID-19の診断キットの開発

●COVID-19の診断キットのEUA申請に関わるプロジェクト全域に従事

●感染症診断キットの結果測定用の機械学習を用いたアプリ開発

2022年7月

ベイエリア・Inflammatix, Inc. シニアサイエンティスト

●mRNAを用いた免疫反応測定による敗血症診断デバイスの開発

2023年2月

スタンフォード大学Human Immune Monitoring Center リサーチサイエンティスト

現在に至る