人間工学/ヒューマンファクターズという学問領域の身近なアウトプットについて説明をするとき、しばしば「人間の特性に合った〇〇」という枕詞が使われます。数年前にCMで謳われた「人間工学的デザイン」のペットボトルは、人間の手のグリップに合わせた形状がとられていましたし、私たちが日常で使うATMの盤は人体計測データに基づいて人間に合った高さに設置され、またそこに表示される情報の量も人間の短期記憶の容量に合わせて設定されています。

モノだけではなく、最近ではサービスにも、「人間の特性に合った〇〇」の考えが適用されており、特に、データサイエンスが活躍する今日は、多量のデータを活かして「あなたの特性に合った〇〇」をレコメンドしてくれるシステムが日常の中で広く使われるようになってきました。例えば、ECサイトで商品の購入を試みると、あなたが探すものと似た商品をレコメンドされたり(コンテンツベース方式)、あなたと似た消費者が購入した商品をレコメンドされたり(協調フィルタリング方式)、これらはいずれも、「自分に合ったもの」が私たちの興味・関心を満たすことを前提としたサービスと言えます。

さて、矛盾することを言うようですが、私たちの興味や関心を惹きつけ、私たちに高い満足を与えるのは、本当に自分にぴったり合ったものでしょうか?

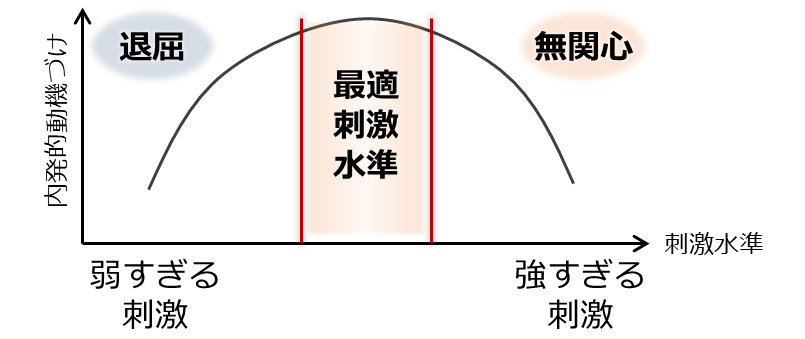

人間の興味・関心は、心理学的に言う内発的動機づけ(intrinsic motivation)の一種です。人間には、報酬や罰による動機づけ(外発的動機づけ)だけでなく、行動そのものが目的となる動機づけ(内発的動機づけ)があり、後者の方が思考力、集中力、直感力、創造力などの面で優れていることが多くの実験から示されています。この内発的動機づけに関して、最適刺激水準理論(Berlyne, 1960, 1965, 1971)と呼ばれる面白い理論があります。内発的動機づけは刺激水準に対して逆U字型の関係になるというもので(図1)、人間は強すぎず弱すぎない刺激水準、すなわち最適刺激水準のものに対して、より強い内発的動機づけが引き起こされる、ということを意味しています。このことは、経験的にも理解しやすいもので、例えば、映画や小説を選ぶとき、私たちは自分の嗜好とはかけ離れたジャンルのものでもなく、自分が既に良く馴染んだジャンルのものでもない、自分の好みや知識からちょうどよくズレたジャンルのものに対して「観てみようかな」「読んでみようかな」と関心を向けがちですし、また、これから跳び箱を飛ぼうというそのとき、自分が飛べる段数に対して高すぎる跳び箱は挑戦する気がしない、けれどもう自分が飛べる段数に対しては挑戦のしがいがなく、自分の能力からちょうどよくズレた高さの跳び箱に対して「よし一丁やってやろう」というやる気に繋がるものです。

図1 最適刺激水準理論

では、この「ちょうどよいズレ」は、一体どのぐらいなのでしょうか?

私たちの一つの研究では、この「ちょうどよいズレ」を定量的に明らかにすることによって、ユーザの興味・関心を持続させる情報デザインの方法を提案・検証しています(※文献1)。

今日では多くの人が、必ずしも明確な目的を持たずブラウジングをする機会が増えていますが、このような人々の非目的的情報探索は、製品やサービスの提供者にとっては、ユーザに情報を提供し購買意欲を促進する貴重な機会となります。非目的的情報探索はあくまでユーザの自由意思によるものであり、内発的動機づけに基づく行動と言えますが、それでは、どうすればユーザが離脱することなく情報探索をし続け、多くの情報に触れる機会を作り出すことができるのでしょうか。この課題に対して、私たちは、先に述べた最適刺激水準理論に照らし合わせて、ユーザにとって極めて馴染みのある情報を弱すぎる刺激、逆に全く馴染みのない情報を強すぎる刺激として刺激水準に尺度を与え、その中間にある最適刺激水準の情報に触れ続けられる環境をサイトに演出したとき、ユーザの興味・関心が高く維持され、情報探索が持続するのではないかと仮説を立てました。

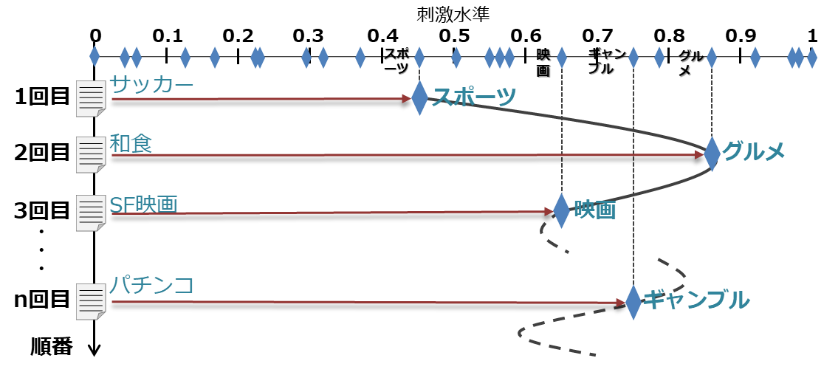

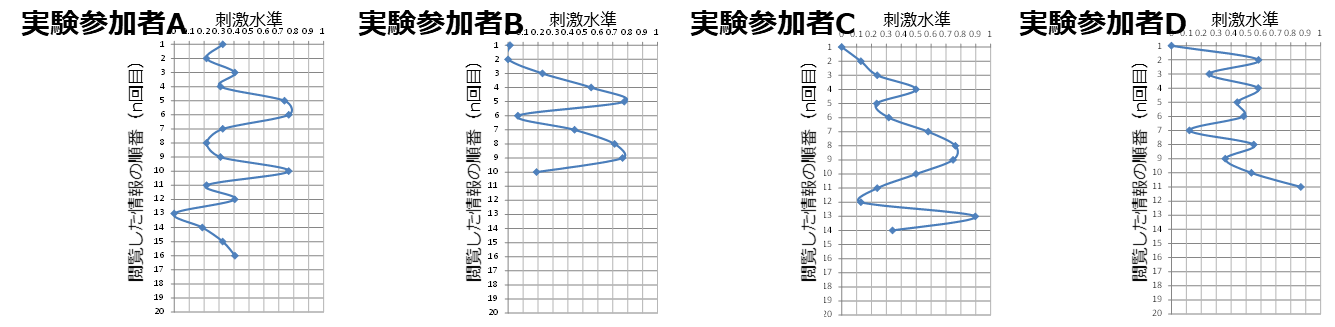

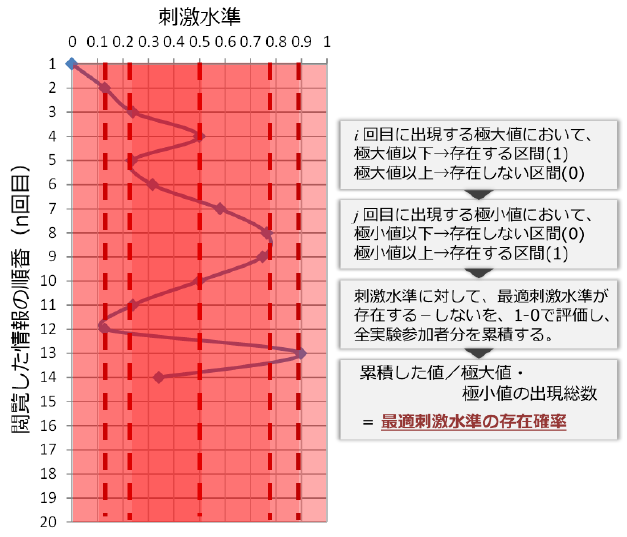

実験では、まず、人のブラウジングを観察しました。各実験参加者にはあらかじめブラウジングの対象となる情報のジャンル(24ジャンル)を対にして、それぞれどちらに対して馴染みが強いかを比較評価させ、この一対比較データを用いて実験参加者ごとの各ジャンルに対する興味・関心の強さを0-1の範囲で尺度化(Scheffe法)しました(図2)。すると、いずれの実験参加者も弱い刺激と強い刺激を行ったり来たりしながら情報探索を続けるパタンをとっていたことがわかりました(図3に例示)。全15名の実験参加者の情報探索の遷移を分析すると、最も馴染みのあるジャンルを0、最も馴染みのないジャンルを1としたとき、遷移の往来の軸は刺激水準0.3-0.4であるケースが確率的に最も高いこと(図4)、また、ブラウジング中、実験参加者の脳機能計測を行ったところ、ヒトの興味・関心の強さを反映するとされる前頭前皮質背外側部・内側部のOxy-Hb濃度長変化量は、刺激水準0.3-0.4のジャンルの情報を閲覧しているとき最も増大していたことも明らかになりました。その他、実験参加者がブラウジングから離脱しない確率が高い条件は、刺激水準0.15-0.8の範囲で、n-1個目とn個目の刺激水準の遷移差が増加方向であれば0~0.15、減少方向であれば-0.5~-0.35であることもわかりました。

従って、あらかじめ、ユーザの各情報ジャンルに対する馴染みの強さを知ることができれば、そこから30~40%程度ズレたジャンルの情報を軸に、それより少し馴染みの強いジャンルと弱いジャンルを行ったり来たりさせるよう情報をデザインをすれば、ユーザが自発的にそのサイトに留まることを促すことができる、と考えることができます。

図2 ある実験参加者の閲覧した情報の刺激水準(時系列的変化)

図3 情報探索における刺激水準の推移パタン

図4 最適刺激水準の存在確率

さて、人間のこのような特性は、商用の用途だけでなく人材育成にも応用展開することができます。私たちの別の研究では、教育・訓練の場面で各人の目標設定をする際、その人が現状で標準的にこなせるタスクレベルを0、その人が「絶対ムリ!」と感じるタスクレベルを100としたとき、現状より10%程度高いタスクレベルを目標に据えたとき(つまり、今の自分から最適にズレた難易度レベルを目標としたとき)、本人は高いモチベーションで教育・訓練の場に臨むことができ、その効果が高いことを、複数の実験から明らかにしています。

人間の面白い心理特性はまだまだたくさんあり、それらを工学的に応用することによって、世界をもっと面白いものにすることができるはずです。視野を広げ視点を変えて人間を見てみると、新しいビジネス、新しいメソッドへのチャレンジが次々と見えてきます。人間工学/ヒューマンファクターズというこの学問領域の魅力を共に味わい、現実的な問題解決の喜びを得るべく、学生の皆さん、企業の皆さん、行政の皆さんとの出会いを楽しみにしています。

※文献1

中西美和, 高橋元哉: 非目的的情報探索に関する生理心理学的アプローチ:最適刺激水準理論に基づく情報デザイン, ヒューマンインタフェース学会論文誌, 21(3), 2019.