化学の力でモノづくり(合成)と一口に言っても、セラミックスや磁石などの無機化合物から医薬品や電子材料などの有機化合物、プラスチックやゴムなどの高分子化合物といったように非常に範囲が広いです。このコラムでは、その中でも有機化合物の合成にスポットを当てて、最近の私たちの研究室で行っている研究を簡単に紹介します。

有機化合物の合成、いわゆる有機合成と聞くと、ビーカーやフラスコなどの容器に原料となる試薬を入れる様子を思い浮かべる方が多いと思います。ところが、それだけで目的の化合物が得られることはあまりなく、反応を進行させるために(場合によっては、複数種類の)特別な試薬を入れる必要があります。言いかえると、新しい結合を作るためには元々ある結合を特別な試薬の力を借りて活性化しなくてはいけません。詳細には触れませんが、このような特別な試薬を必要としないモノづくりが理想的ではないでしょうか?

前置きが少し長くなりましたが、ここで有機電気化学の出番です。有機電気化学とは読んで字のごとく、電気化学を組み合わせた有機化学のことを指し、有機電気化学の概念や手法を利用したモノづくりのことを有機電解合成と呼びます。有機電解合成では、図1 (A) のイメージ図に示したように、原料(基質)の溶液に2つの電極(陰極と陽極)を浸して一定の電流または電圧を印加することで反応を進行させます。このとき、電極と基質との間での電子移動を通じて反応中間体ができ、この反応中間体が化学反応によって目的の化合物に変換されます。つまり、有機電解合成は電子そのものをあたかも試薬のように扱うため、特別な試薬を必要としないモノづくりの手法と捉えることができます。

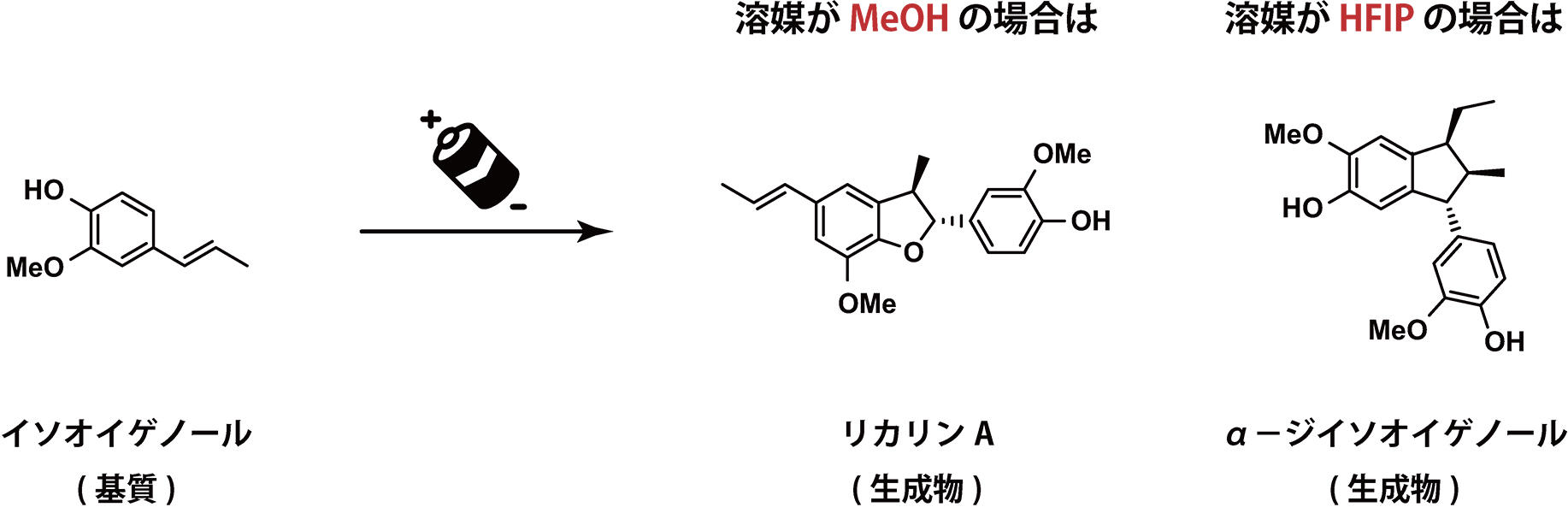

図2に示した私たちの最近の研究成果を例に、有機電解合成の魅力を簡単に紹介します。フェノール類の一種であるイソオイゲノール(基質)を陽極上で酸化する反応において、基質を溶解させる溶媒を替えると、全く別の生成物が得られました。溶媒にメタノール (MeOH) を用いると、抗炎症活性を示すリカリンAと呼ばれる化合物が主な生成物として得られましたが、溶媒にヘキサフルオロイソプロパノール (HFIP) を用いると、多彩な生物活性を示すα‒ジイソオイゲノールと呼ばれる化合物が単一の生成物として得られました。これは、陽極上での酸化反応によってできる反応中間体の構造や安定性が溶媒種によって大きく影響されるためだと考えています。このように、反応条件を少し変えるだけで生成物が劇的に異なることが有機電解合成の最大の魅力のひとつだと思っています。

図2. 基質が同じでも、使用する溶媒が異なれば全く別の化合物ができる (こともある)。

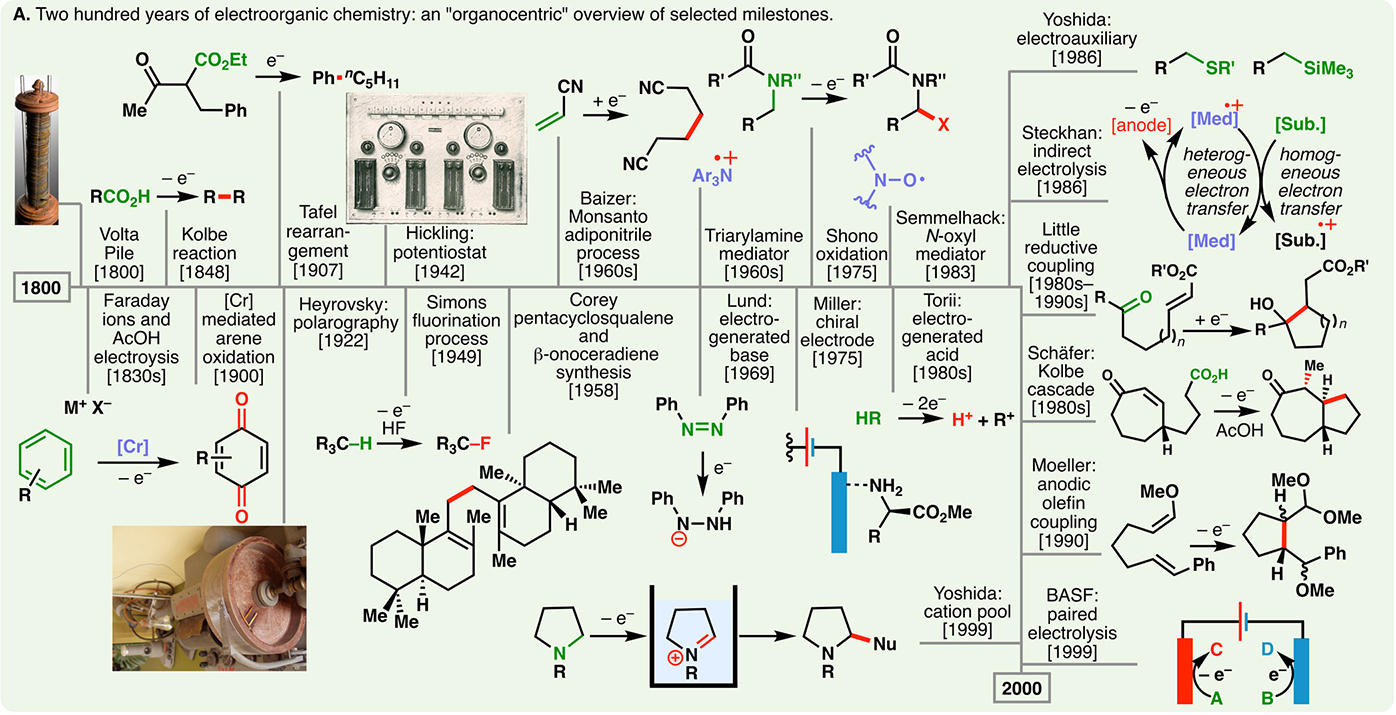

最後に、有機電気化学の過去・現在・未来に触れてこのコラムを結びたいと思います。1800年のボルタ電堆の発明によって幕を開けた有機電気化学は、200年の月日をかけて有機合成化学に多くの発展をもたらしてきました。そして現在、持続可能な社会の発展を支える化学「グリーン・サスティナブルケミストリー」の観点から、環境にやさしいモノづくりを可能とする有機電気化学(有機電解合成)の分野はルネサンスを迎えています。この潮流を単なるブームで終わらせることがないよう、微力ながら有機電気化学と真正面に向き合って研究を進めていきたいと考えています。

図3. 2000年までの有機電気化学の歩み (Reprinted in part with permission from Chem. Rev. 2017, 117, 13230–13319. Copyright 2017 American Chemical Society.)。