都市には多くの人が集まり、社会、経済、文化的な活動を行っています。都市を構成する建物は、雨・風をしのぐことができる安全で快適な屋内環境を提供し、住宅は生活、病院は医療、校舎は教育、オフィスビルは事業など、それぞれ活動の場として役割を担っています。また同時に、都市の景観を形作る重要な要素でもあります。このような私たちの活動を支える建物は、時として、大きな外力や外乱に遭遇することがあります。火災、洪水、強風、大雪、地震、津波など様々なものが作用する可能性がありますが、頻繁に損傷して使えなくなったり、壊れて建物内の人に危害を与えるようなことがあったりしてはなりません。では、私たち人間の活動を持続的に行っていくにはどのようなデザインを行えばよいのでしょうか?

地震や風など建物の揺れを引き起こす現象に対しては、建物の振動特性に注目したデザインが行われています。建物には揺れやすい周期「固有周期」があり、それと同じ周期の外力・外乱が作用すると非常に大きく揺れる「共振現象」が発生します。建物を支える基礎部分にゴムと鉄板を何層もサンドイッチした免震部材などを設置して、地震波の強いエネルギーを持った周期帯よりも固有周期を長くとって揺れにくくする工夫をした構造が「免震建物」です。建物の被害を引き起こす二大要因は「変形」(変位)と「加速度」です。免震建物では免震部材がある層(免震層)の変形はある程度大きくなりますが、それよりも上の階の変位や加速度は非常に小さくなるため、変形による壁などの損傷や加速度による天井の落下、家具の転倒などの被害を少なくすることができます。一方、超高層ビルではこれとは異なる工夫も行われています。各階にオイルダンパーなど振動エネルギーを消散する装置を導入して共振時の揺れを小さくとどめる方法がよく行われています。また、ビルの最上部に大きな振り子「同調質量ダンパー」を設置して、共振現象が起きるときの振動形状「固有モード」を振り子の揺れは大きい一方で建物の揺れは小さくなるようにして、建物本体の変形と加速度を抑制する方法がしばしば使われています。さらに、振り子のおもりを能動的に動かして、その反力で建物の揺れをコントロールする「アクティブマスダンパー」といったものもあります。これらの方法は総称して「制震」(風の揺れへの対処も含む場合は「制振」)と呼ばれています。「免震」や「制震」は、丈夫な壁や筋かいで変形を抑制する「耐震」とは異なったデザインアプローチで、耐震よりも加速度を低減できることが大きな特長になります。

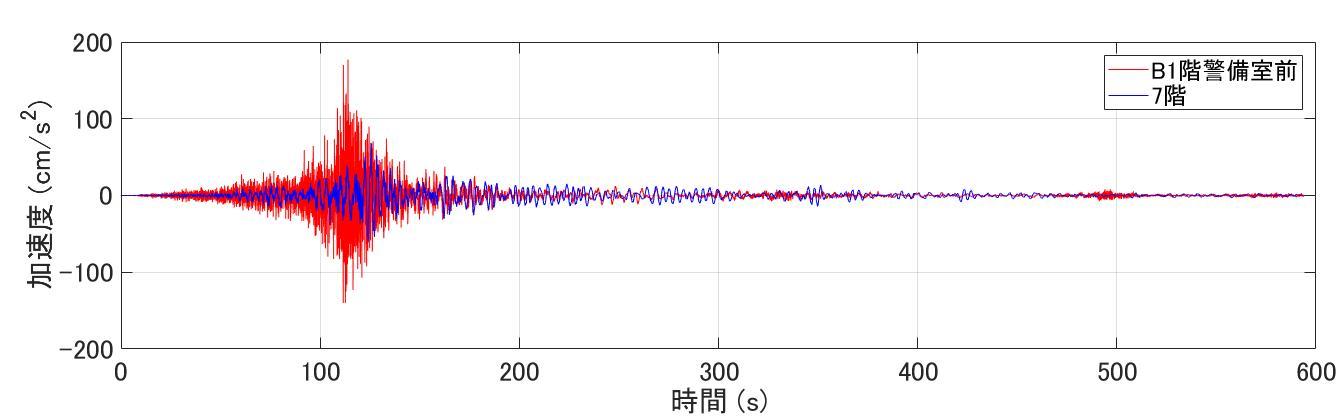

矢上キャンパスにある創想館(図1)は免震建物ですが、故吉田和夫常任理事のアイデアによるセミアクティブ免震システムが導入された制震建物でもあります。この建物は、免震層に減衰性能を4段階に切り替えできるセミアクティブオイルダンパー(図2)を備えており、建物の揺れをコントロールすることができます。小檜山研究室では創想館の地震観測を行っており(図3)、創想館の振動特性の分析を行いました。そして、2017年3月に同じくシステムデザイン工学科の髙橋正樹研究室、創想館の設計を行った大林組と共同で装置を制御するためのパラメータを更新し、制御性能の向上を図っています。このパラメータのデザインでは、建物が将来遭遇しうる地震の揺れの大きさの確率分布を考慮した最適化が施されています。

災害が生じにくく、災害が生じても素早く立ち直ることができる「レジリエンス」を持った社会にするため、建物のデザインはさらに進化を続けています。冒頭に述べたように建物は、生活、医療、教育、事業など、個々に期待された機能・役割をもって都市を構成しています。災害でこの建物の機能が停止する確率や停止する期間はどの程度まで許容できるのか、その機能の重要度や地域への影響、代替機能を持った建物の有無などを考慮して、建物単体のみを考えてデザインするのではなく、地域社会のことを考えてデザインを行う、そういった新しいデザインの考え方が検討され始めています。小檜山研究室では「デザインの社会性」を高めるため、災害後の地域社会の復旧・復興プロセスの評価までを含めた設計手法の開発に取り組んでいます。

図1 矢上キャンパスの創想館

図2 創想館のセミアクティブ・オイルダンパー

図3 2011年東北地方太平洋沖地震の創想館の観測記録(南北方向)