病気や事故などで生体組織や臓器の機能が失われてしまった場合、その損傷度合いが大きいと生物の自己修復能力では完治することはできません。従来の医療では、臓器移植や人工物によって作られた人工臓器(人工血管、人工関節、など)を用いて失われた機能を再建していましたが、ドナー不足や人工物による生体組織の機能再生に限界があるなど課題を抱えていました。このような問題をクリアする新しい医療として細胞を用いてヒトの体組織や臓器を再構築する「再生医療」に注目が集まっています。特に京都大学の山中教授によるiPS細胞の樹立以降、再生医療に対する期待は高まる一方です。

さて、ここまで記述した内容では機械工学科に所属する筆者がなぜ「再生医療」に関わる研究を行っているのか不思議に思われるかもしれません。機械工学科では自動車、ロケット、エンジンなどの開発に携わるイメージが強いのではないでしょうか。しかし、生物もタンパク質など有機物が主体ではありますが構造体で成り立っている「機械」と捉えると、機械工学の視点からも再生医療へのアプローチがあることをご理解いただけると思います。特に私が携わってきた関節軟骨の再生では機械工学的なアプローチがとても役に立ちます。

それでは、関節軟骨の再生について少しご紹介しましょう。関節軟骨は人体の関節部の骨と骨が接して潤滑する面に存在する生体組織で、非常に摩擦係数が低い上に体重の数倍の力に耐えうる優秀な組織です。自動車やロボットで言えば回転部を支えるベアリングがこれに相当するでしょう。関節軟骨には血管や神経が通っていないため他の生体組織とちがって一旦損傷すると容易には修復されず、多くは変形性関節症などの関節疾患へと至ってしまいます。もしかすると皆さんのまわりにも膝や股関節が痛くて歩けないという方がいらっしゃるかもしれませんが、多くは変形性関節症によって本来あるべき部位の軟骨がすり減ってしまい、骨と骨どうしが“ゴリゴリ”とこすれていることが原因です。

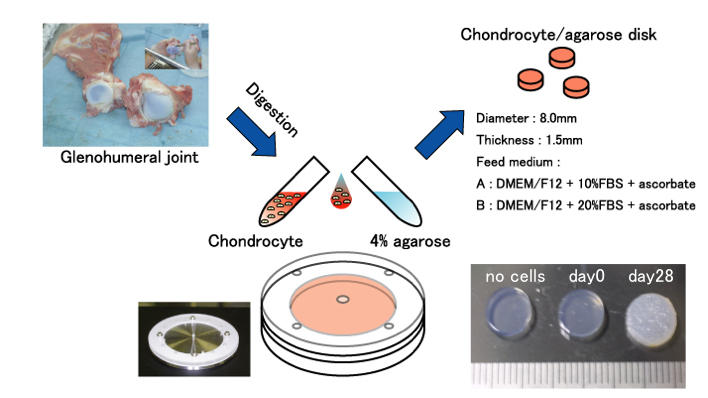

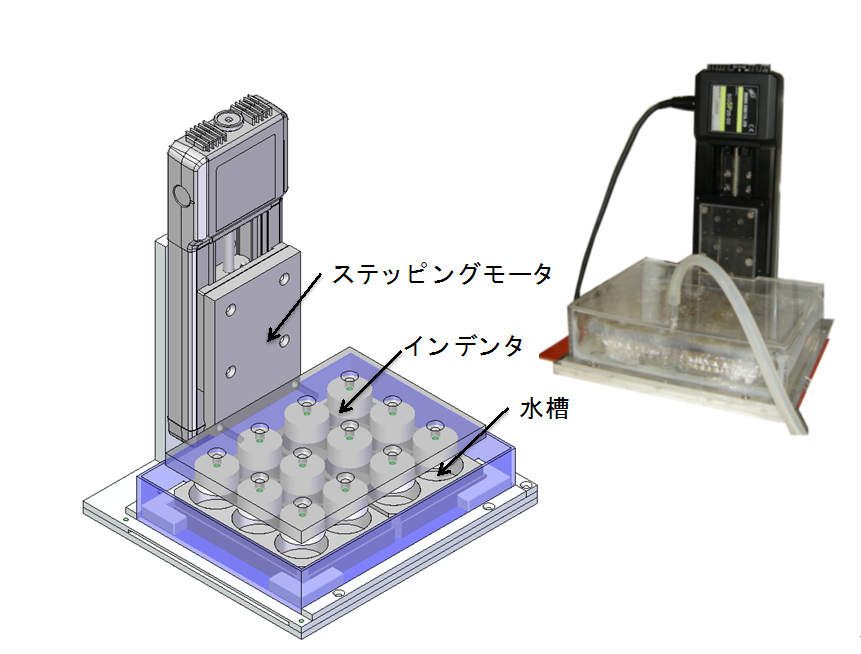

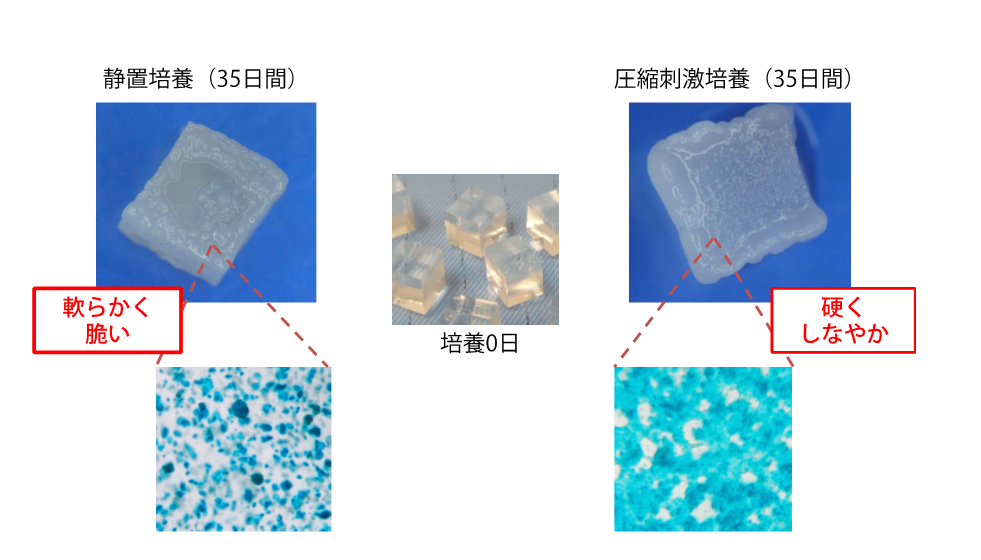

さて、このような関節軟骨の治療には生体外で細胞を使って軟骨組織を創り出す再生医療によるアプローチが非常に有効です。この方法では、健康な部位から少量だけ軟骨の細胞を取り出してきて、含水性の高いゲル(ハイドロゲル)の中に混ぜ込んで培養することで軟骨組織が再生します(図1)。このように細胞を培養する際にゲルやスポンジ状の物質を足場として三次元的に培養する手法は生体組織を再生する上で極めて効果的であり一般的に用いられる手法ですが、再生される軟骨の強度は元の生体にある関節軟骨の強度と比較すると10分の1かそれ以下の強度しか得ることはできません。そこで我々は細胞に刺激を与えながら培養する新たな方法を考案しました。関節軟骨の中にある細胞はヒトが日常的に歩行することによって毎日繰り返し圧縮力を受けています。そこで我々は軟骨細胞が埋め込まれたゼリー(ハイドロゲル)にヒトの歩行周期(大体0.5〜1Hzです)で圧縮変形を与えながら培養することのできる装置を開発しました(図2)。実際に、ヒトの細胞を用いる実験の前段階として、荷重形態がヒトに近い仔ウシの関節軟骨細胞を用いて歩行を模擬した刺激を与えながら培養して再生軟骨を作製したところ、その強度を2~3倍まで高めることに成功しました(図3)。まさにこのような装置の開発ができることこそ、細胞や生体組織の構造と役割を理解した上で機械工学のバックグラウンドを持っている研究室ならではの再生医療へのアプローチと言えるのではないでしょうか。