生体組織は、人間の眼で捉えることができる可視光を吸収するため、肉眼で身体の中を見ることはできません。レントゲンが発見したX線は、可視光と同じ電磁波の一種ですが、生体組織をよく透過し、脂肪、筋肉、骨などの組織の違いによって吸収が異なることから、身体を切らずに内部の構造を見ることができます。このことから、X線撮影は医療診断に欠かせないものとなっています。可視光よりも波長が長い近赤外光は、X線ほどではありませんが、生体組織を透過します。図1は、手に近赤外光を照射して、透過像を撮影したものです。指の中央部分が明るく、近赤外光が骨を透過していることが分かります。一方、様々な太さの黒い線は血管であり、これは近赤外光が血液で吸収され、血管部分で透過光の強度が減衰しているためです。

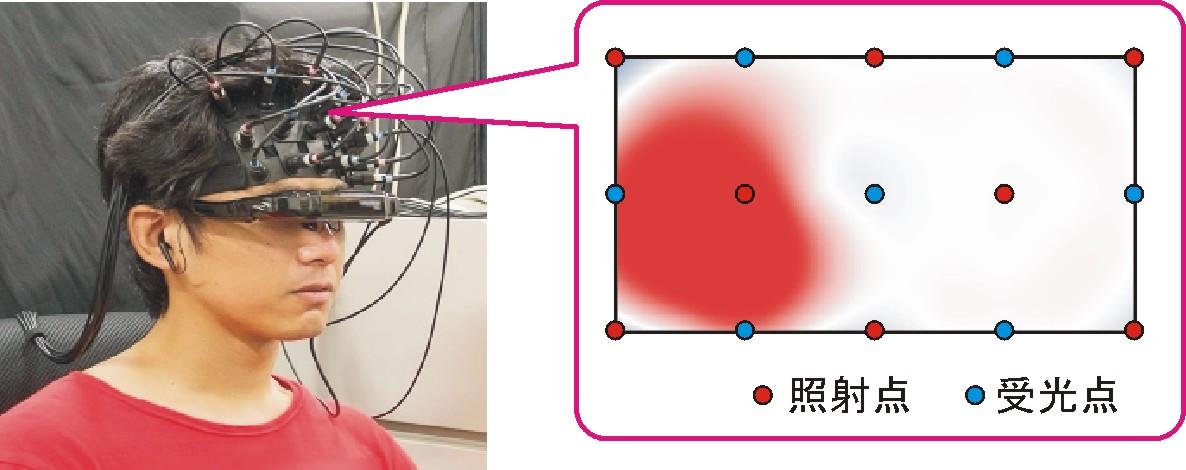

脳の活動は神経細胞の電気的変化ですが、運動、感覚、視覚、聴覚、言語、思考などの機能に対応して脳が活動する部位は異なっています。また、脳が活動すると、その周囲で血液量が局所的に増加することが分かっています。近赤外光は骨を透過して血液で吸収されるので、図2の写真に示すように頭表に複数のファイバープローブを装着して近赤外光を照射・受光すると、脳組織の様々な部位における血液量変化に応じた光量の減衰を検出することができます。この血液量変化の空間分布を脳の活動部位として画像化するのが、近赤外光による脳機能イメージングです。

近赤外光による脳機能イメージングは、医療分野では、てんかん手術前の検査や脳損傷患者のリハビリテーションにおける機能回復の評価、抑うつなどの精神疾患の鑑別診断補助などに利用されています。また、新生児や幼児を対象とした認知発達、ブレインマシンインタフェース、社会や他者とのコミュニケーションにおける脳活動など、脳機能に関係する広い分野の研究に応用されています。

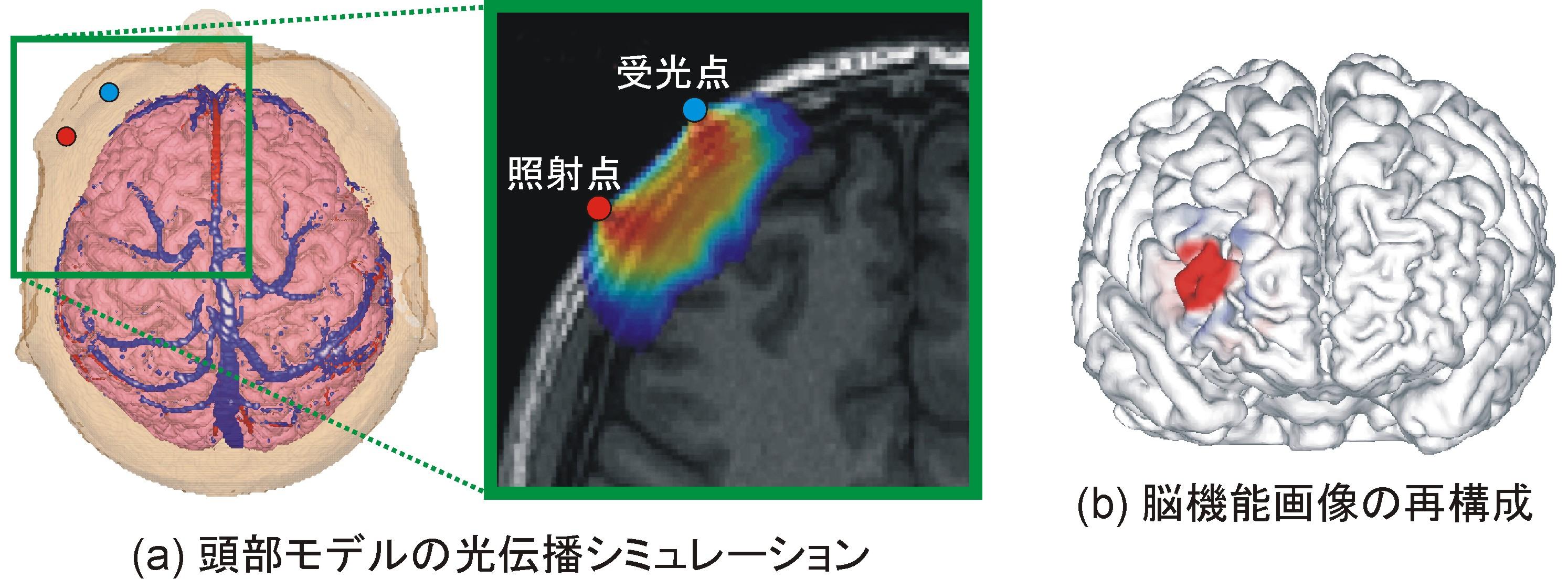

X線は、身体内部の構造を正確にイメージングできますが、脳活動による局所的な血液量変化のような機能に関する情報を測定することはできません。一方、近赤外光は生体組織で強い散乱を受けるため、X線の様に生体組織内を直進することはできません。したがって、近赤外光による脳機能イメージングは、霧の中で物を見ることに相当し、図2に示した画像における脳活動部位は、実際に脳が活動した領域よりも広がってしまっています。このことを解決するためには、頭表に装着したファイバープローブで照射・受光した近赤外光が脳組織のどのような範囲を伝播しているかという情報を用いて画像を再構成する必要があります。しかし、頭部組織内の光伝播を実測することはできません。そこで、図3(a)に示すように、頭部の解剖学的な構造を忠実に模擬したモデルをコンピュータ上で作成し、近赤外光の伝播をシミュレーションすることで推定する研究をおこなっています。シミュレーションの結果から、近赤外光が散乱されることにより脳組織の広い範囲を伝播していることが明らかになっています。また、脳組織中の光伝播は頭皮や頭蓋骨などの厚さなどにも影響を受けるため、正確なモデルを作成して精度の高い光伝播解析を行うことが重要となります。頭部モデルを用いた光伝播シミュレーションに基づいた画像再構成を行うことで、図3(b)に示すように、脳組織の構造画像上に正確に脳機能画像を得ることが可能になります。