中田 雅也 (応用化学科 教授)

天然物とは、自然に存在するさまざまな有機化合物のことを言います。私達は、これらの中から興味深い化学構造をもった化合物を選び、それらを人工的に合成する研究を行っています。さらに、面白い生物現象を引き起こす天然物を自分達の手で取り出して、その分子構造を決め、どのような機構でその機能が発現しているのかを追求しています。自然界には、私達の思いつかない不思議な現象や精巧なトリックがたくさんあります。挑戦状のような複雑な構造の化合物を自分の手と頭で合成すること、未解明の不思議な生物現象を分子レベルで解き明かすことにより、新しい化合物、化合物の新しい性質、新しい有機化学反応を見つけることができるのです。

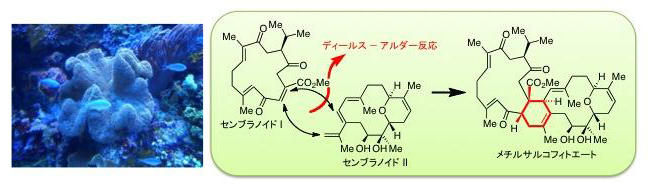

珊瑚からとれるメチルサルコフィトエートという天然物は、二つのセンブラノイドが合体した奇妙な構造をしており、実際、合体前の二つのセンブラノイドも同じ珊瑚から取り出されています。これらがディールス‐アルダー反応と呼ばれる有機化学反応で合体しているように見えるので、実際に試した結果、予想通り正しい3次元構造(下図赤い部分)をもつメチルサルコフィトエートが得られました。もちろん、二つのセンブラノイドも、市販の薬品から研究者の頭脳を駆使して合成しました。珊瑚の物創りミステリーは、研究者の頭の中で考えた通りの化学で解明され、またこの合成研究を通して新しい有機化学反応も生まれました。

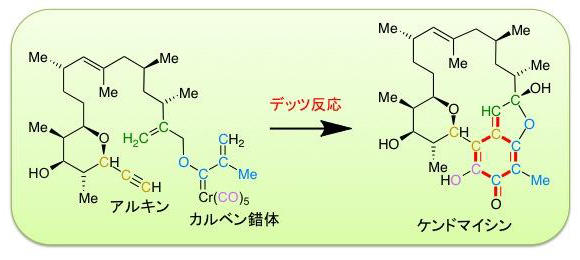

次の複雑な天然物も自然界からの挑戦状です。ケンドマイシンは、その化学構造だけでなく生物活性も魅力的なアンサ型化合物です。アンサ型化合物とは、芳香族コア(下図赤い部分)から長い炭素鎖が伸びて、さらにそれが戻って来て環状になった化合物のことです。この環を巻かせる段階が研究者のセンスの見せどころです。この化合物は放線菌の一種が生産しており、この菌は芳香族コアから炭素鎖を伸長させ、うまい足がかりのある部分で環を作っていると考えられます。私達は、菌がケンドマイシンを合成するルートに敢えて対抗し、長い炭素鎖の片端にアルキン、他端にカルベン錯体をつけて熱することにより、デッツ反応と呼ばれる反応で芳香族コアを形成し、同時に環も生成しているという新しい方法でケンドマイシンを合成することができました。この人工的合成は、かかる時間、コスト、工程数などを考えると菌にはかないませんが、菌には創れないバリエーション豊かなアンサ型化合物群を合成できるという点で、画期的合成法です。

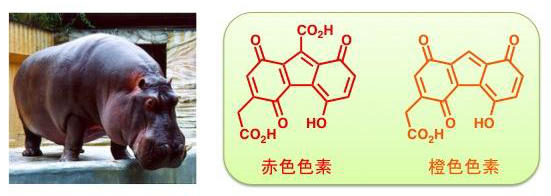

ここからは生物現象の解明の話です。カバは赤い汗をかき、その汗がカバの皮膚を紫外線や細菌から保護していると、長い間信じられていました。そこで私達は、この汗の赤色色素を工夫を重ねて取り出し、世界で初めてこの色素の分子構造を突き止めました。そして、この色素が抗菌作用や紫外線吸収能をもつことを示し、赤い汗の役割を化学的に証明しました。この色素は、ジカルボン酸である赤色色素とモノカルボン酸である橙色色素とから成っています。この色素の合成研究の過程で、1種類の色素の前駆体を酸化すると、赤色色素と橙色色素が生成することが分かりました。2 つの色素の生成比は酸化の条件によります。暑い時に、びっくりした時に、怒った時にと、色素の比が変わるカバの汗。これらを司るものは単なる気まぐれではなく、条件依存の化学反応と言えます。

最後は、数本食べると死に至る猛毒キノコ、ニセクロハツの毒成分の解明です。このキノコは亜種がたくさん存在するため、どれが本当のニセクロハツなのか分からない状態でした。そこで、3種の候補キノコを採取し、それらの成分を調べたところ、ある1種のキノコから濃縮乾固すると消える不思議な成分があることに、研究者の鋭い洞察眼で気付きました。これが、揮発性があり、かつ濃縮すると高分子化する取り扱いの厄介な毒の正体、シクロプロペンカルボン酸でした。ニセクロハツの特徴的な中毒症状である横紋筋融解も、この小さな分子量のカルボン酸が原因であることがわかり、中毒が起こる機構を解明する第一歩になりました。

このように、複雑な天然物を新しい手法で合成したり、不思議な生物現象を司る未知の化合物を取り出そうとする研究には大変な苦労があります。しかし、「研究は面白くなくてはならない」をモットーに、日夜みんなはりきって研究に励んでいます。