糖といえば甘味やエネルギー源としてよく知られていますが、細胞表面にはそれとは別の役割を果たしている糖が存在しています。それらは、糖が複数個つながった構造をしていることから「糖鎖」と呼ばれています。

細胞の種類に依存して細胞表面に提示されている糖鎖の種類が異なっており、細胞の性質に深く関わっています。細胞表面に存在している糖鎖には多様な役割があるのですが、ABO式の血液型、ウイルスや毒素の受容体、など細胞間の相互作用や細胞機能の調節に幅広く関わっています。がん細胞には正常細胞とは異なる糖鎖が発現していることも知られています。そこで、近年、多くの疾病の原因の解析や治療薬の開発の分野において注目されるようになってきました。

私達の研究室では、細胞膜に存在する糖脂質の認識機能に注目しており、インフルエンザウイルスの感染に関与している糖鎖や、アルツハイマー病の原因であるベーターアミロイドと糖鎖との相互作用について研究しています。

新たな基礎研究を行うためには研究材料としての糖鎖を得ることが必要になってきます。糖鎖を入手するには、生体系から抽出するか、有機合成や酵素合成により作製する方法が一般的です。これに対して我々は、動物細胞を糖鎖合成の工場として利用しています。この方法では、「糖鎖プライマー」と呼ばれる餌を細胞に与えると、細胞内の糖鎖合成酵素の作用で長いオリゴ糖鎖へと変換されます。この原理を利用して、多種類の糖鎖を作り出すことに成功しました。このような糖鎖を用いることで、新たな研究へと展開することが可能となります。また、糖鎖プライマー法を使うと、細胞に発現している糖鎖構造を明らかにすることもできます。そのような構造解析をハイスループットに行う技術に注目しています。

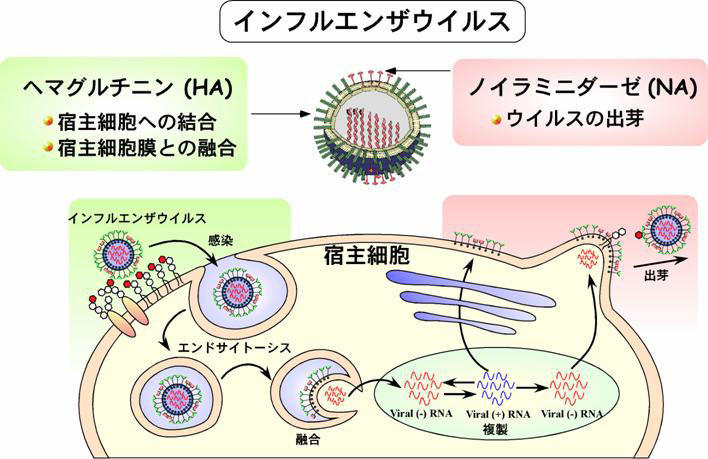

細胞に発現している糖鎖の種類とその機能が判明すれば、新しい診断法や治療薬の開発へと展開することができます。一つの例を紹介します。インフルエンザウイルスが感染する際には宿主細胞上のシアル酸を有する糖鎖との認識が関わっています(図1)。ウイルスと糖鎖との結合を阻害することができればインフルエンザの感染を防ぐことができます。私たちの研究グループでは、そのようなインフルエンザウイルスの糖鎖認識を阻害する化合物を見いだし、新たな予防薬や治療薬としての研究を行っています。

図1 インフルエンザウイルスが細胞に感染するプロセスの概要

インフルエンザウイルスは細胞への感染に関わるヘマグルチニンとノイラミニダーゼというタンパク質を有しています。ヘマグルチニンが細胞表面の糖鎖を認識することで、ウイルスが細胞内に侵入します。細胞内で複製されたウイルスは、ノイラミニダーゼの作用により細胞外に出芽します。現在のインフルエンザの治療薬はノイラミニダーゼの阻害剤です。我々の研究室ではヘマグルチニンを標的とした感染阻害剤を開発しています。

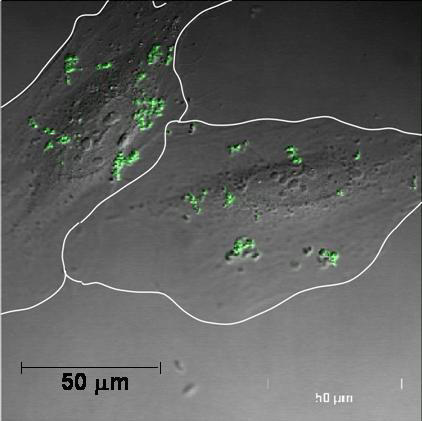

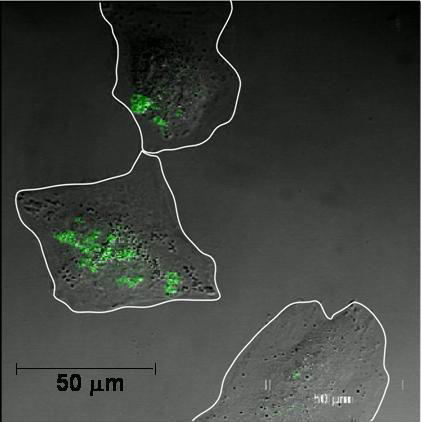

もう一つの話題です。遺伝子などの核酸やタンパク質は新たな医薬品として注目されていますが、生体内での不安定性や標的細胞に対する特異性がないことが問題となっています。そこで、標的とする細胞に効率よく送り届けるための「ドラッグデリバリーシステム(薬物運搬体)」が必要になってきます。私たちの研究室では、核酸やタンパク質を細胞に送り込むために、天然由来の多糖を用いています。特に注目しているのは、カニの甲羅から取れるキトサンという多糖です。核酸とキトサンを混合することで、遺伝子を細胞内に効率よく送り届けることができます(図2)。このような成果を発展させて、遺伝子治療を行えるシステムの開発を行っています。

1時間

5時間

図2 細胞に取り込まれたプラスミドDNAの蛍光顕微鏡による観察

蛍光試薬で標識したプラスミドDNAとキトサンとの複合体を作製して、細胞内に取り込ませたところを、蛍光顕微鏡で観察した写真です。白い枠が細胞の輪郭で、緑色に光っているのが、細胞に取り込まれたプラスミドDNAとキトサンの複合体です。5時間では細胞の核内に存在していることがわかります。この後、プラスミドDNAは翻訳されタンパク質が合成されます。

いくつかの例を示しましたが、糖鎖の機能を調べることで、生命の仕組みへの理解や健康に関する研究開発に活用することができます。