今の日本のトレンドではなく、その先を作る研究を切り拓いてほしい

日本人のコミュニケーションロボットに対する親和性の高さは、独特に見える。大澤さんはSFや漫画をはじめとする複数のメディアにも精通し、日本社会の感性の豊かさを実感している。文系と理系の境界線を軽やかに超えて、感性を生かしたAI研究で世界をリードする。

大澤 博隆 / Hirotaka, Osawa

2009年慶應義塾大学大学院理工学研究科開放環境科学専攻博士課程修了。2009年より慶應義塾大学訪問研究員。2011年より慶應義塾大学理工学部助教。2013年より筑波大学システム情報系助教。2022年より慶應義塾大学理工学部管理工学科准教授/筑波大学システム情報系客員准教授。ほか、2019年より日本SF作家クラブ会員、2020年より日本SF作家クラブ理事、2022年から2024年にかけて日本SF作家クラブ会長。サイエンスフィクション研究開発・実装センター センター長。

研究紹介

今回登場するのは、人間とAIやロボットなどの「社会的エージェント」との相互作用を研究する大澤博隆准教授です。

コミュニケーションエージェントの可能性

―社会を補完するロボット・AIキャラクターたち

人間と、AIやロボットなどの「社会的エージェント」との相互作用を研究し、それを設計する研究分野を「ヒューマンエージェントインタラクション」(HAI)という。エージェントは単に知識や技術を提供するだけではない。誰かの話し相手になったり、集団の中で仕事や会話をするなど、社会的な存在でもある。大澤さんは、ロボットやAIキャラクターの本質は人間の感じ方や受け止め方にあると考えて、ロボットの可能性を追究している。

人間を擬人化する発想で開発した「Agency Glass」

ヒューマンエージェントインタラクション(HAI)という研究分野は、コミュニケーションするロボットと関連が深い。最近はペットロボットやレストランで食事を運んでくるロボットなどと、身近に接する機会が増えてきた。人間はこのようなロボットたちに対して、ごく自然に感情を読み取ったり、意図を感じたり、愛着をもったりする。人間らしさや何かしらの意図を感じさせる「人工物」と「人間」とのやりとりを広く研究するのがHAIだ。特にカスタマーサポートや定型業務の自動化、データ分析など、自律的に計画と実行を担う「AIエージェント」が多くの企業で導入されている昨今、HAI研究の重要性は急激に高まっている。

大澤さんには、擬人化したエージェントと人間との相互作用(インタラクション)の新しい形を探る一連の研究がある。代表的なものは2017年に発表された「人間の目の動きで感情や情報を伝えるエージェント」である。もともと家電製品の擬人化に取り組んでいたところ、「人間そのものを擬人化することで、心理的なサポートができるのでは…」と考えたことがきっかけだった。

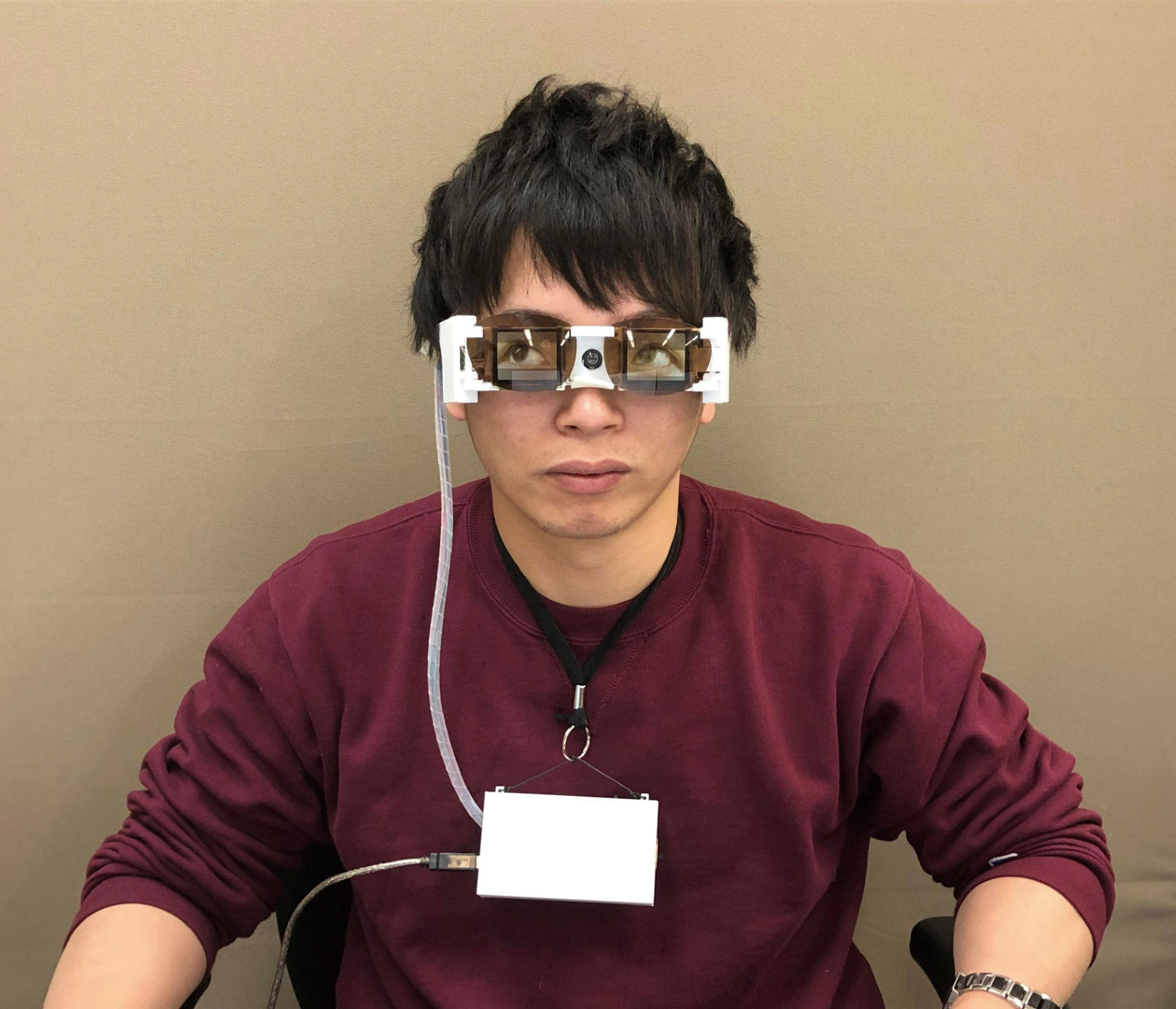

そこで感情を豊かに表現する「目」に着目し、目のコミュニケーション機能を代替する装置「Agency Glass」を開発した(図1)。付属のカメラが相手の顔と視線を捉えて、それに合わせて自動的に目を動かすため、目の不自由な人が装着すると、目が自然に動いているように見えて違和感が軽減する。また、目が動く時に振動が顔に伝わるので、着用者はそれに合わせて顔の向きを変えることも可能だ。映像が見えるわけではないが、目の不自由な着用者でも会話中の視線を会話対象に合わせることができるようになり、よりスムーズな会話が実現できた。

図1 擬人化メガネ「Agency Glass」 目の不自由な人が着用すると、その場の会話に合わせて、上図のようにグラスの中の目が自然に動く。複数人の会話でも使用可能で、違和感の軽減によって、スムーズに会話できることが実証された。

「触媒的」な働きをするロボット

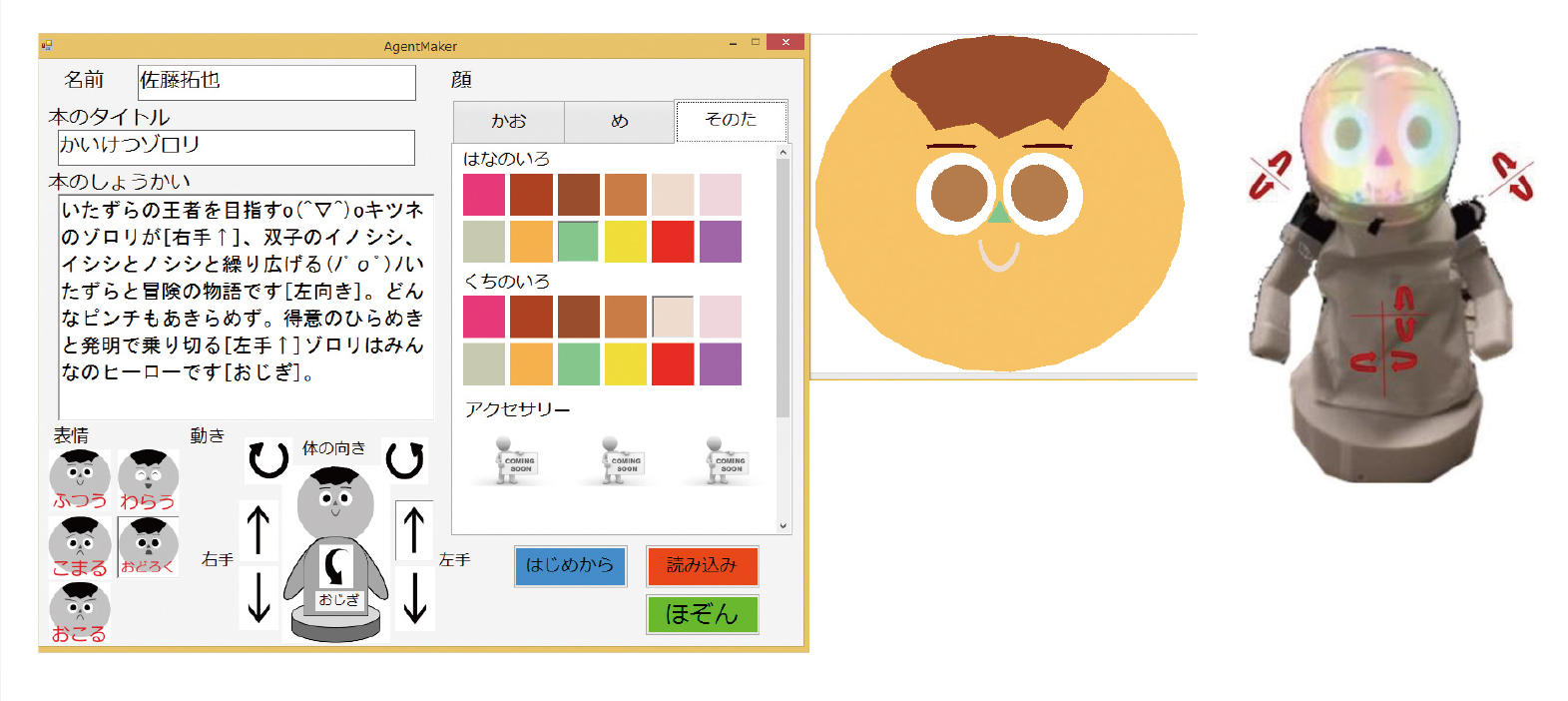

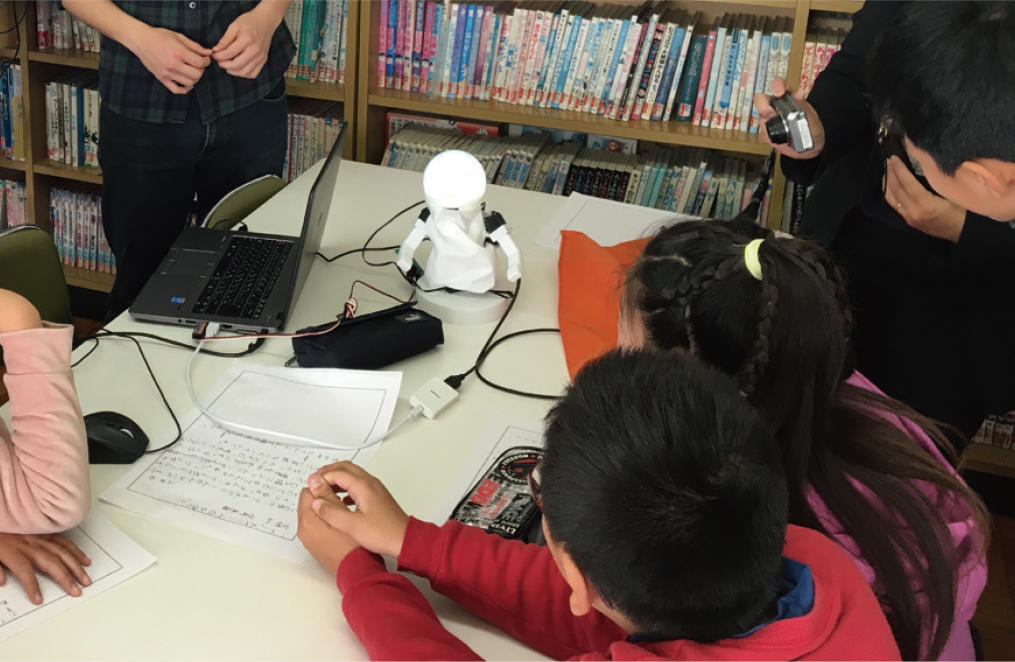

つくば市の小学校で実際に使用した「図書紹介ロボット」は、ロボットを通じて子どもたちの読書コミュニティを活性化した成功例だ(図2)。児童がパソコンに紹介したい本と紹介文などを打ち込むとその本の名前が登録され、画面上にある本の名前をクリックするとロボットが表情と動きを交えながら音声で本を紹介する。ロボットの表情(顔の動きや色)を設定できることが大好評だった。「上級生が下級生に自発的に作り方や使い方を教えている姿がうれしかった」と大澤さん。エージェント自身が助けるだけでなく、エージェントがいることでその場が活性化されるようなロボットを、大澤さんは「触媒的なエージェント」と呼んでいる。

このほか、子どもたちの学習システムも開発中だ。エージェントから教わるのではなく、逆に教えることで自分も学ぶことができるシステムだ。「このようなエージェントは必ずしも人間より賢い必要はありません。むしろ人間よりもちょっと間抜けくらいの方がちょうどいいのです。触媒的なエージェントとの関係性は今後の研究テーマの1つです」。

図2 図書紹介ロボット 子どもが本の紹介文を打ち込むと、ロボットが代わりに話して本を紹介する。使いやすさと愛らしいキャラクターが人気で、ロボットを介して子どもたちのコミュニケーションが活性化した。

他者の気持ちを理解する

エージェントの「社会的知能」に関するテーマも、大澤さんの研究の2つ目の大きな柱だ。主にプログラミングやアルゴリズムなどを使ったソフトウェアが主体の研究で、AIは相手の意図を理解して協力できるかどうかを課題にしている。例えば、「人狼」というパーティゲームでは、お互いに会話をしながら、「人狼」が誰かを見つけていく。その他、自分のカードが見えない中、相手の行動をもとに自分のカードを推定して協力するHanabiというゲームの研究もしている。相手の意図を読んだり、相手と協力したり、場合によって相手を裏切ったりもする心理の読み合いが要だが、これをどうすればAIに行わせることができるかを研究している。

AIが人間のように相手の意図を読むことは難しいが、相手の性格に合わせて行動すると、成績は良くなるという。「リスクを取る大胆派と慎重派、即決型と時間をかけて悩む型など、人間の個性に合わせたAIのデザインが必要です」と大澤さん。実際に人間とゲームをしてテストを重ねながら、性能の向上を図っている。

SFの世界をリアルに活用する

研究の3つ目の柱は、SFを応用する研究だ。人間をサポートするために開発されたエージェントであっても、実際に活用する場面ではさまざまな問題が起きてくる。この問題を先行して掘り下げていたのが、実はSF作家の人たちだ。彼らと交流を深めた大澤さんは、SFを使って新しいエージェントの発想を得ることができるのではないかと考えた。

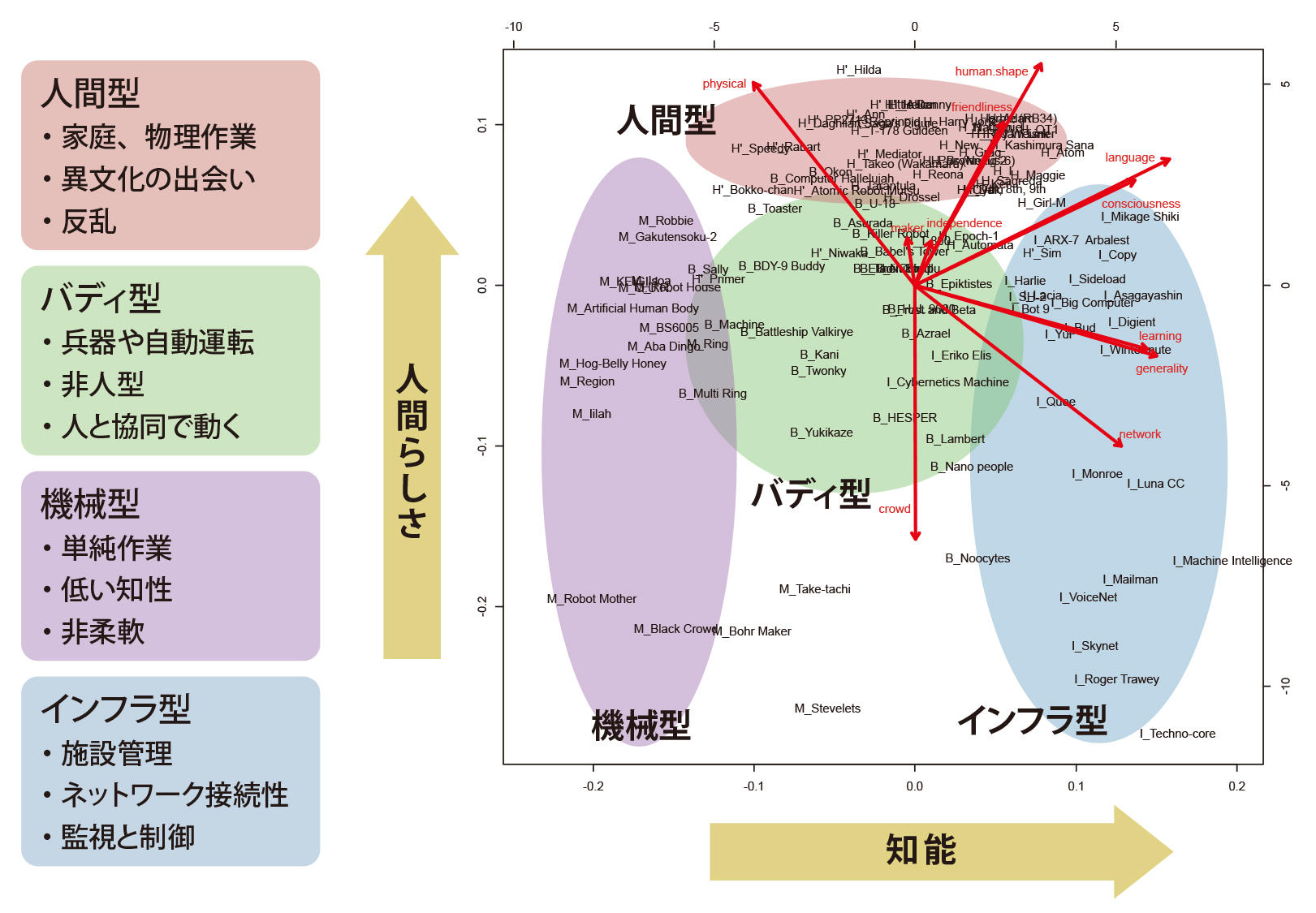

SFに登場するAIのキャラクターを分類したのが図3だ。自律性や親しみやすさ、ネットワークの広さ、言語能力などいくつかのパラメーターに従って、クラスタリングと主成分分析という統計的な手法で分類し、SFに描かれるAIに、大きく分けて4種類の型があることがわかった。「人間型と機械型は昔からありますが、その中間にあるバディ型やインフラ型の領域に、新しいエージェントの可能性を見ることができます」と大澤さんは話す。現在は、大学内に「サイエンスフィクション研究開発・実装センター(SU)」を設立し、拠点として研究を進めている。

また大澤さんは、このSFを使った「SFプロトタイピング」という課題発見法を研究している。通常、企業は現状から考えて将来の課題を発見する「フォアキャスティング」をしている。SFプロトタイピングでは、SF作家と企業などの当事者が未来の物語を考え、そこに辿り着くためのルートを逆算する「バックキャスティング」を行う。すると、従来の手法では見つけにくかった課題や未来像がクリアに浮かび上がってくる。

大澤さんの研究の難しさは、評価基準が単純ではないことだ。「受け入れやすさ」や「人間らしさ」の基準を作ることは難しい。また、個人差による評価のばらつきも大きい。それでも「10人に1人でも救われる人がいるなら、それはやるべきだ」と大澤さんは考えている。「人間が相手であるがゆえに難しいが、そこがいちばん面白いところでもあるのです」という。

人間とエージェントとの幸せな未来に向けて、大澤さんの研究に期待したい。

図3 SFに登場するロボットたちの分類(SFマッピング) 赤字のパラメーターを用いて統計的に分類すると、「人間らしさ」と「知能」を軸にして4つのタイプの性格に分類できた。そのうち2つは、これまであまり開発されていないロボットのタイプだった。

インタビュー

大澤博隆准教授に聞く

頭で考えてもわからないことがある

どんな子ども時代を過ごされたか教えてください。

小学校のとき、友人のお兄さんがきっかけでプログラミングを知り、ゲームが自分で作れることを知りました。当時大好きだった「スーパーマリオブラザーズ」のようなゲームを作るのが夢でした。中学・高校では部活でプログラミングを行い、自分で作ったゲームで友人と楽しんでいました。ゲームの中のキャラクターを生き生きと動かすことが面白く、いろいろ研究するうちに『身体性とコンピュータ(雑誌bitの別冊)』という本で人工知能について学び興味を持ちました。そして、その分野に進みたいと慶應義塾大学の理工学部に進学しました。

大学では、ロボット技術研究会とSF研究会でサークル活動をしていました。学部の3年生になって研究室を決める時、ロボット技術研究会の先輩が「大澤君のやりたいことなら今井研がいいんじゃないの」と薦めてくれて、安西・今井研に入りました。

今井先生からどのような影響を受けましたか。

当時の私は人工知能のアルゴリズムや学習に興味があったので、「ニューラルネットワークがやりたいです」と今井先生に言ったところ、「AIは人と接する場所で予測できないことが起きる。それをどう解釈するか、それにどう対応するかを考えるのがいちばん面白い。大澤くんはそれをやったほうがいい」とおっしゃったのです。その時は「どういうことかな?」と思ったのですが、その後の体験で考えが変わりました。 研究室にはコミュニケーション研究のために作られた「Robovie」がありました。「Robovie」というロボットに向かって「抱っこしてね」と両手を広げると、センサーでそれを感知したロボットが近づいてきて「大好き」と言って抱きつくのです。やってみて、心が大きく動きました。動きの仕組みは十分に知っているはずなのですが、それでも感動するなんて思わなかったので、ギャップは大きいものでした。知っているはずでも体験してみなければわからないことがある。 頭で考えて辿り着けなくても、実際に設計して動かしてみることで辿り着けることがある。そこに気づいたのが現在のHAI(ヒューマンエージェントインタラクション)研究の原点かもしれません。

当初から擬人化に取り組まれたのですね。

しばらくは研究室のコミュニケーションロボットを使って、ロボットの発話とセンサーで得た情報から、行為の意味を定義するという研究をしていました。その後、修士のころにHAIシンポジウムが立ち上がり、家電製品の擬人化の研究で受賞しました。家電製品が自分で使い方を説明するのですが、使う人の視線の動きを測定してみると、キャラクターの存在位置や設定によって、同じ発話でも理解が変わることは思いがけない発見でした。

擬人化で成果を出されるなかで「社会的知能」の研究を手掛けられました。

ありがたいことに、擬人化の研究は、日本学術振興会の特別研究員や国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の「さきがけ」プロジェクトに採用されました。国立情報学研究所の訪問研究員、アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)AgeLab特別研究員、慶應大学助教、筑波大学助教として研究を続け、2022年に慶應に戻って現在に至っています。

擬人化は人工知能研究を進めるうえでのキーワードと考えていましたが、さらにその先に進むためには、協力や裏切りなど「他者に合わせる社会的な知能」を軸にして取り組みたいと考えました。筑波大学時代は「人狼」ゲームを使った研究のアイデアを多様な研究バックグラウンドの人たちと協力して練り上げ、任意団体を作り、研究を進めました。そのメンバーたちは、現在さまざまな研究の最前線で活躍しています。

SFをはじめ日本のフィクションの蓄積を生かす

HAI研究は日本発で世界に広がっていますね。

HAIシンポジウムは2006年の第1回開催以来、毎年開催し続けています。2013年からはHAI国際会議として発展し、スペイン、韓国、シンガポール、ドイツ、ニュージーランド、スウェーデン、英国など、ヨーロッパとアジアで毎年開催しています。コロナ禍でもオンラインで開催しました。今年は私が総代表で、慶應の日吉キャンパスで2025年秋に開催します。

AI研究において、アメリカや中国の投資額は桁が違います。日本は1周遅れとよく言われますが、量子コンピュータや材料工学、化学、生物学など、日本が強い分野と協働するAI研究においては、かなり優位性があると思います。HAI分野もその1つです。日本はコミュニケーションロボットの研究や実践で先行していますし、キャラクター文化やバーチャルエージェントとの相乗効果も強みです。

日本のフィクションは世界に認められています。

日本は特に、映像的なフィクションやインタラクティブなフィクションに関してはかなりの蓄積があります。漫画は質・量とも間違いなく世界一ですし、アニメーションやビデオゲームでも世界有数のインパクトを持っています。アメリカやヨーロッパ、中国も優れていますが、二次創作界隈も含めた総合的な観点で言えば、日本の創作を取り巻く環境は極めて多様だと思います。

同人文化を象徴するコミックマーケットが、日本SF大会から分岐したように、日本の多様な作品の原点にSF文化があります。SFの魅力はいろいろありますが、その1つは、人間ではなく世界を基準に物語を展開するところです。今の人間を描く、ということにとらわれず、設定した世界のあり方を基準に物語が展開するため、自由な思考実験の場になれる利点があります。

SFを使った研究は今後どのように発展するのでしょう。

人工知能研究の観点では、AIを育てるための次のテーマとしてSFを考えています。SFプロトタイピングのようにビジョンを創る作業をどうやって機械がサポートしたり、あるいは置き換えたりできるかが1つの課題だと思います。そのためにもSF自体の研究が必要で、それによって新しいシナジーが生まれるのではないかと期待しています。

SF研究は、アメリカではビジネス系、中国では脳科学系や心理学系などの研究として取り組んでいるところはあります。ただ、手前味噌ですが、多様性の点では、慶應義塾大学のSFセンターが一番だと思っています。工学者、認知科学者、美学者、哲学者、経営学者、科学コミュニケーション研究者が共同し、「SFのAIのマッピング」からAIのビジョンを作るような研究や、SFプロトタイピングの成果を評価するような研究は、他にはあまりないと思います。

慶應だからこそできること

新しいSFセンターに期待が集まっています。

「サイエンスフィクション研究開発・実装センター」(SFセンター)は2024年に立ち上げたばかりです。アート・創作におけるSFの歴史とその変革を踏まえ、文学、工学、アートの研究者が共同で物語の価値を探索し、人類社会のイノベーションにつなげるための方法論としてのSFのあり方を探求しています。AIグループや認知科学グループなど6つのグループがありますが、例えば文学グループ長は新島 進 経済学部教授に入っていただいています。人文系と理工系が、SFといったテーマで気軽に協力できるのも、総合大学である慶應ならではのフレキシビリティだと思います。新しいことに取り組むための枠組みが整っていると感じます。

SFそのものを研究する「SF学」は小松左京さんが提唱されたものですが、これまで学問として手掛けるところはなかなかありませんでした。SFセンターでの取り組みを目指して準備中です。これは、おそらく日本一の私学である慶應だからこそできることだろうと思います。政府の意向を見つつ、その時代にみんなが目指すことをやるのではなく、自主的にリスクを取って、次の時代に目指すべき先を探索ができるのは、私学の利点でしょうね。

学生さんの指導に当たって心がけていることはありますか。

基本的には各々のやりたいことを尊重し、それに沿った研究をやってほしいと考えています。ただ、学部4年生ではそもそも何をやっていいか、明確なビジョンを持ちにくいこともあるので、直接道筋を示したり、先輩と一緒にグループで行動してもらうようにしています。いくつかのグループから選ぶことができるので、グループリーダーと一緒に相談しながら決めてもらっています。修士以降は自分で研究テーマを決めることを尊重します。社会性、エージェント、インタラクションなど、課題の選択に当たってはアドバイスを行います。

学生さんへのアドバイスをお願いします。

私もそうだったので、好きなことを自由にやって欲しい、というのが正直な気持ちです。特に「新しいことは恐れずにやった方が、結局は楽しいよ」と伝えたいですね。もちろん、既存の分野で実力をつけていくことも大事です。本当に新しいことは、最初は誰にも認められないものですが、私の経験では、数年間頑張れば誰かが認めてくれたり、仲間になってくれる人が増えたりしてきます。自分自身を問い詰めた結果、自分が納得して理由を説明できることならば、諦めずに続けて欲しいと思いますし、慶應はそれが可能な場所だと信じています。

どうもありがとうございました。

◎ちょっと一言◎

学生さんから

●先生はすごく親しみやすいお人柄です。私たちの世代のSFやゲーム、アニメなどをよくご存じで話が合いますし、ソフトボール大会などのイベントにも参加してくださいます。心の距離感が近いおかげで研究の意思疎通が取りやすく、助かっています。細かな相談にも気軽に応じてくださり、クリティカルなアドバイスをくださいます。(博士2年生)

●手掛けている研究の範囲が広く、AIの知見をいろいろな領域に生かしているところがすごいと思います。研究室としても幅があり、自由なアイデアを出しやすい雰囲気です。(修士2年生)

(取材・構成 平塚裕子)

動画版も併せてぜひご覧ください!