自分の得意分野で貢献できる それが素粒子実験の魅力

手先が器用でものをつくるのが大好き。そんな少年が宇宙の根本原理に惹かれて物理学者になった。西村さんは、今後、長期にわたって観測が続けられるハイパーカミオカンデで、大学院生や若手研究者と共に徐々に万物の起源の謎を解き明かしていくことを今から楽しみにしている。

西村 康宏 / Yasuhiro, Nishimura

専門は素粒子・宇宙線実験。福岡県出身。2005年に京都大学理学部理学科卒業後、2011年3月まで東京大学大学院理学系研究科に在籍し、スイスのポール・シェラー研究所に滞在してミューオン稀崩壊探索により博士(理学)の学位を取得。2011年4月より東京大学宇宙線研究所の特任研究員・助教として、ニュートリノ・核子崩壊実験に携わる。2019年より慶應義塾大学理工学部物理学科准教授(現職)。

研究紹介

今回登場するのは、「宇宙の成り立ち」という壮大なテーマに、最新のニュートリノ観測で迫ろうとする西村康宏准教授です。

ハイパーカミオカンデのニュートリノ観測

宇宙創生の謎と万物の統一理論に迫る

宇宙の始まりや成り立ちの謎を解くには、物質のもっとも小さな要素である素粒子の理解が必要だ。中でもニュートリノは解明のカギを握る重要な素粒子である。2028年にはカミオカンデ、スーパーカミオカンデに続く新たなニュートリノ観測施設ハイパーカミオカンデで実験を開始する。西村さんは観測の心臓部ともいえる光検出器の開発を担当。ビッグプロジェクトのリーダーの1人として、入念な準備を進めている。

観測が極めて難しい素粒子

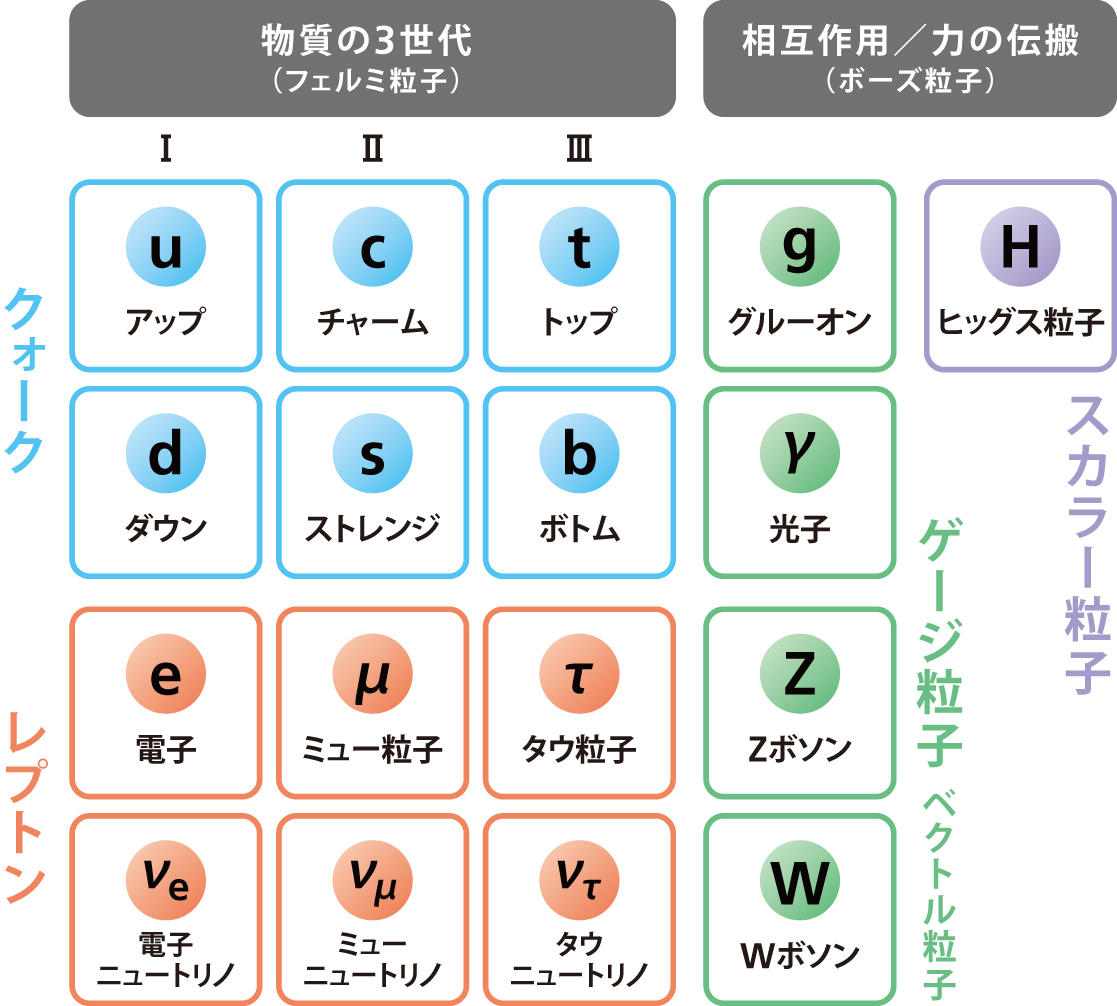

「素粒子は世界で一番小さな要素ですが、この振る舞いがわかると、一番大きな宇宙の法則や成り立ちについて検証することができるのです」と西村さんは語る。この世界は性格の違う17種類の素粒子(図1)によって物質や力、重さが生まれることで成り立っている。

例えば物質である私たちの身体は主にアップとダウン(クォーク)、電子(レプトン)の3種類の素粒子でできている。また、ゲージ粒子は力に関わるもの、ヒッグス粒子は重さを生み出す素粒子だ。素粒子は種類によって受ける力の種類と大きさが異なり、特にニュートリノ(レプトン)は質量が非常に小さく、その力はほとんど周囲に及ばない。私たちの体には宇宙から1秒間に数百兆個という数のニュートリノがやってくるものの、ほとんどは地球をも通り抜けてしまう。

このニュートリノの非常に難しい観測に挑んだ日本の研究者たちがいる。彼らは、1987年に超新星爆発で放出されるニュートリノを世界で初めて発見した。また、1998年には大気圏に突入する宇宙線から生まれる大気ニュートリノを観測し、ミューニュートリノが別のニュートリノに変身すること(ニュートリノ振動)を発見、これによりニュートリノに質量があることを証明した。これらの発見は日本が世界に誇るニュートリノ検出装置、岐阜県飛騨市神岡町にあるカミオカンデとスーパーカミオカンデから生み出されたものであり、2002年に小柴昌俊博士が、2015年に梶田隆章博士がノーベル物理学賞を受賞した。

図1 素粒子の標準模型 素粒子はその特徴によって4つに区分できる。電子やニュートリノはレプトンに含まれる。Ⅰ~Ⅲは重さによる違い。ニュートリノは極めて軽い、電荷がない、他の粒子との結びつきが弱いといった性質を持つ。電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノの3 種類(フレーバー)があるが、不思議なことに空間を飛ぶ間にフレーバーの種類が移り変わる。これを「ニュートリノ振動」という。

重要な問題のカギを握るニュートリノ観測

梶田博士がノーベル賞を受賞したとき、西村さんは東京大学の梶田教授の下で助教を務めていた。「受賞の一報は梶田さんの隣の部屋で聞きました」と言う。西村さんはこれまで一貫して、素粒子の研究に携わってきた。大学院生の時は、ミュー粒子が崩壊して電子とガンマ線になる未知の現象について研究した。これは、「電磁気力」と「弱い力」を統一した理論(電弱統一理論)に、原子核の陽子や中性子を構成するクォーク同士を結び付ける「強い力」を組み込んだ大統一理論の検証に関わるもの。その後はニュートリノ観測に関わり、茨城県那珂郡東海村にある加速器施設J-PARCから人工的に作ったニュートリノビームを295km離れたスーパーカミオカンデに打ち込んで観測するT2K実験に参加。さらに、2013年には、ミューニュートリノが電子ニュートリノに移ることを発見した。これにより3種類すべてのニュートリノ振動が確認されたのである。

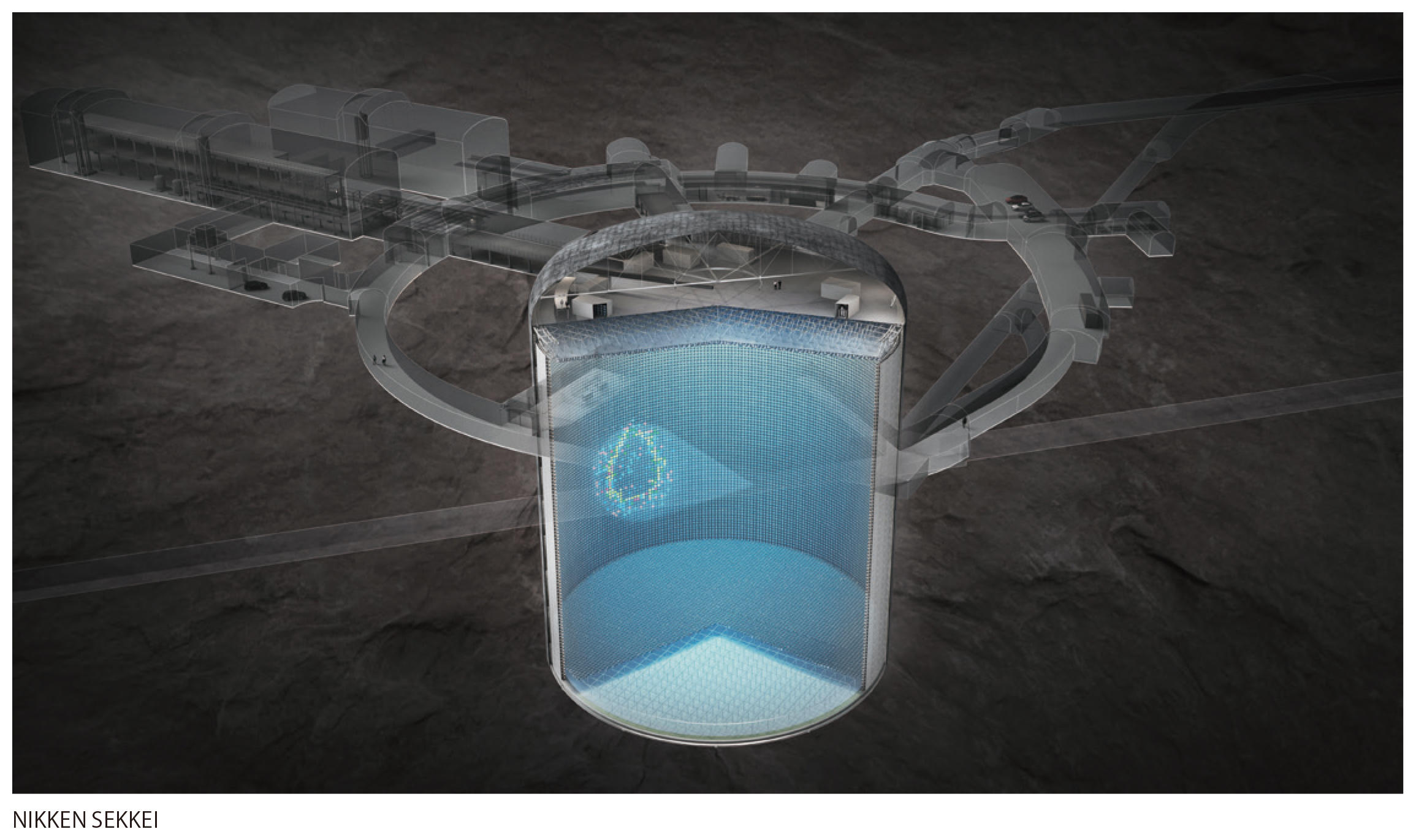

この成功が1つの弾みとなり、従来から計画されていたスーパーカミオカンデよりも高性能なハイパーカミオカンデの建設が動き始めた(図2)。「ニュートリノの研究は日本が先導しています。特に、陽子崩壊には感度が非常に高い。ニュートリノによるCP対称性破れの発見も目指しています」と西村さんはハイパーカミオカンデへの期待を語る。

陽子崩壊は、大統一理論で予言されているがまだ発見されていない。もし発見されれば、万物の起源に対する理解が大きく深まることになる。陽子崩壊が進んだ後の宇宙像もわかるかもしれない。また、CP対称性の破れとは、C変換(電子と陽電子などの粒子と反粒子)とP変換(パリティ変換、右手と左手のように空間を反転するもの)に対して粒子の振る舞いが変わること。このCP対称性の破れはクォークでは発見されているが、レプトンではまだ見つかっていない。もし観測できれば、破れの大きさまでわかるという。宇宙創生時に対で生まれた粒子・反粒子のうち、現在は反粒子が消えており、その理由を解明する糸口になるかもしれない。

図2 ハイパーカミオカンデ 2028年の観測開始に向けて、岐阜県飛騨市神岡町に建設中。2025年7月31日に巨大地下空洞の掘削が完了した。

観測の心臓部、高性能光電子増倍管の開発

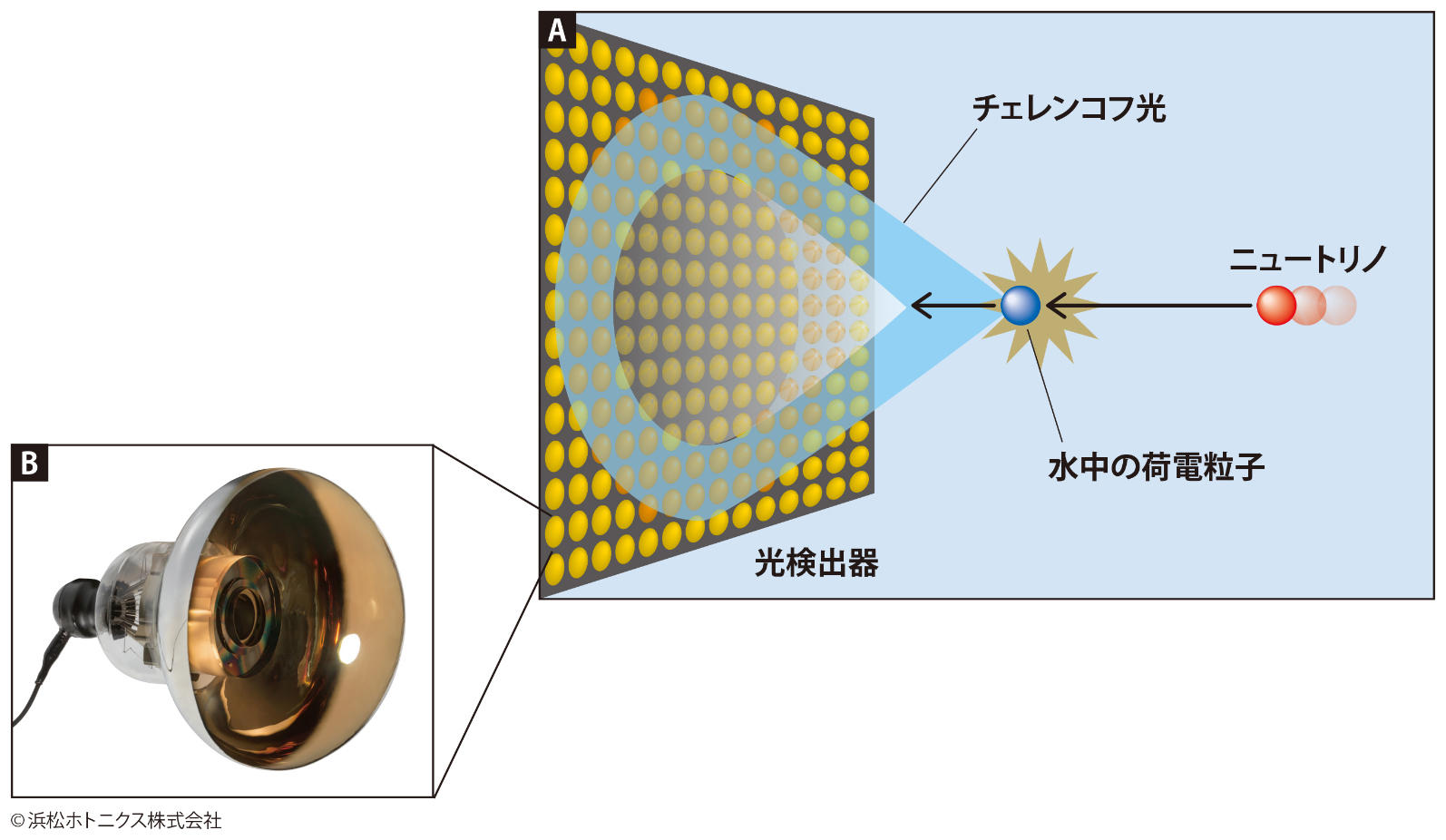

ハイパーカミオカンデは2028年の実験開始を目指し、準備が進められている。地下の水タンクはスーパーカミオカンデの5万トンから26万トンに、観測量は8.4倍になる。さらに光検出器(光電子増倍管)の性能は2倍になる。ニュートリノは直接観測できないため、ニュートリノが水に衝突したときにはじき出される荷電粒子が放つ光(チェレンコフ光)を光検出器で捉え、得られる光の量やリングの形からニュートリノのエネルギー量、方向、種類を決定する(図3)。光検出器こそが、いわば、検出装置の心臓部と言ってよい。西村さんは2012年からこの開発のリーダーを任されている。

図3 光検出器でニュートリノを捉える仕組み (A)検出装置に入ってきたニュートリノとタンクの水が衝突した時にはじき出される荷電粒子が放つ光(チェレンコフ光)を、タンクの壁に取り付けた光検出器(B)で捉える。

その種類や設計について、さまざまな検討を重ね、最終的に直径50cmの大型の光検出器になった。目標とした2倍の性能は、比較的早い時期に達成できたが、耐圧性や耐久性、安定性の確保が難しかった。水タンクは水深が約40mから約70mになったため、光検出器はこれまで以上の水圧に耐えなければならない。強度が高い形状やカバーをいろいろ工夫して実現した。さらにこの光検出器の設置本数は2万本あまり。故障しても簡単に取り換えられる状況ではない。「タンクの水を抜くだけで数か月かかります。その間に待ちに待った超新星爆発が起こってしまうかもしれません。実験を中断させないために10年単位で故障しないことが求められました」と苦労を語る。さらに、ノイズを低減させるための検討も重ねた。たとえば、ガラスに含まれる不純物を減らすためにガラスの原料や製造工程まで見直すなど、いろいろな改良を重ねた。そして、安定性を確認するために、大量に試験測定をしたという。

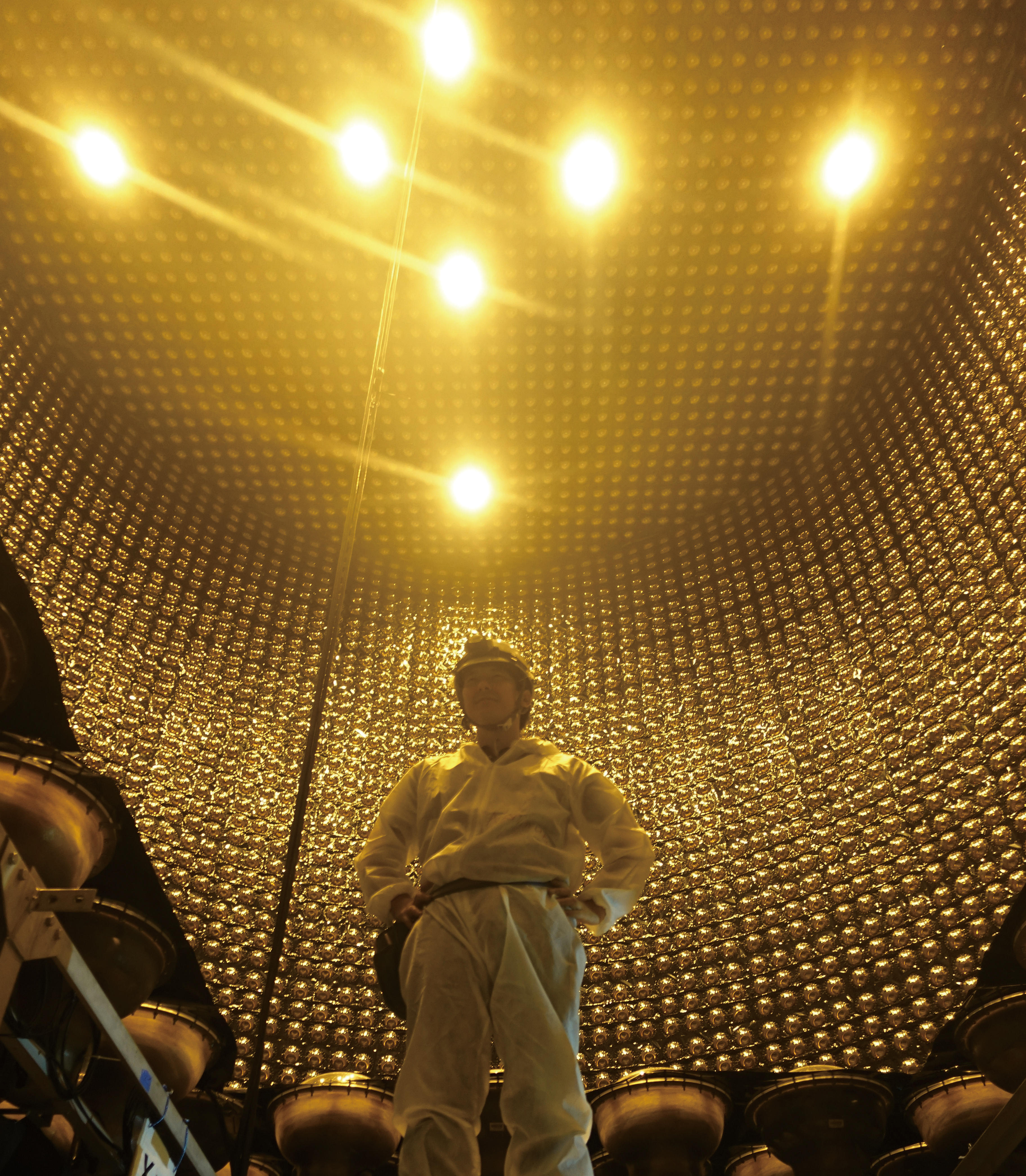

2018年には、スーパーカミオカンデに100本ほど取り付けて観測をし、高い性能を実証できた(図4)。最終的に細かい性能要件まですべてをクリアできたのは2020年だった。現在は2万本を製造中で、2027年から取り付ける予定だ。「素粒子実験は立ち上げる時間もコストも非常にかかる。2028年はそれがようやく動き出し、大きな節目になりますね」と西村さん。

ハイパーカミオカンデに関わる研究者は600人以上。多くの人が協力して成り立つビッグプロジェクトなのでチーム力が重要だという。「実際に手を動かすのは若手の研究者や大学院生たちで、彼らが大いに活躍しています。息の長い研究なので次の世代を育てていきたい」と。梶田博士は学生時代からカミオカンデでの研究に参加していた。西村さんも若手の時代からスーパーカミオカンデに携わっている。ハイパーカミオカンデもまた、新たな人材を巻き込んで輝かしい足跡を刻んでいくに違いない。

図4 実験装置の内部 ハイパーカミオカンデ用の新型の光検出器を、スーパーカミオカンデ(直径約40m、水深約40m)に100本ほど先行して取り付けたときの様子。中央に立っているのが西村さん。壁一面に敷き詰められた黄色の粒が光電子増倍管。

インタビュー

西村康宏准教授に聞く

ものを作るのが大好きで好奇心旺盛だった子ども時代

どんな子ども時代を過ごされたか教えてください。

子どもの頃からものをつくるのが好きでした。幼稚園の頃から、粘土やブロックでいろいろなものをつくっていました。好奇心も旺盛で、「なぜだろう」といろいろなことに疑問を持つ子どもでした。小学1年生の時に父親が買ってくれたエジソンの伝記に影響を受け、しばらくは発明家になりたいと思っていました。光るものが好きで、豆電球を電池につないでみたり、工作キットでモーター作りに挑戦したり、図書館から工作の本を借りて、スイッチを作ったりもしました。

小学3年生の頃には、電子工作の通信講座を受けさせてもらって、ビデオでハンダ付けのやり方を学びました。回路図を見て一から全部作るのが好きで、いろいろな電子回路を作りました。しだいに電子回路を組み合わせたり、分解して取り出したものを新たに作った容器に入れ直したりするようになりました。

電子工作に合わせてプログラムも作るようになりました。我が家には家庭用ゲーム機がなかったので、代わりにパソコン(NECのPC-9800シリーズ)でゲームをプログラムして遊んでいました。

一方、テレビではNHKスペシャルの「アインシュタインロマン」を熱心に見ていました。相対性理論を初めて知って、光の速さが一定と思えば、物が動くとその長さと時間の流れが変わることに驚きました。そこから広がって素粒子や量子力学にも興味を持つようになったのです。

小学5、6年生で『アトム博士の科学探検』『アトム博士の相対性理論』というマンガに出合いました。高度な物理が小学生にもわかるように書いてあり、相対性理論の計算や分子の共有結合もこの本で知りました。その頃に趣味でやっていたことが図らずも今の研究に繋がっています。

猛スピードの解析でニュートリノ振動の新発見に貢献

素粒子の研究はどのように始められたのですか。

大学は物理を志して京都大学に進学しました。学部時代の卒業研究で、粒子検出器を作ったり、電子線を散乱させたりする素粒子実験に初めて触れました。 新しい物理現象を探るミューオンの崩壊実験(ミューイーガンマ実験)に興味を持ち、東大の大学院進学を決め、スイスのパウル・シェラー研究所(PSI ; Paul Scherrer Institute)で研究しました。大人数との関わりが得意ではなく、CERN(欧州原子核研究機構)の3000人規模の実験は避けたのですが、共同実験は避けられませんでした。今でも一人で電子工作やプログラミングに没頭すると、無心になれて、素に戻れる感じがします。 何でもできる環境だったので、自分でいろいろなことが試せました。大量のミューオンから崩壊したガンマ線を観測するのですが、ハンダ付けをした光電子増倍管をカミオカンデのように全面に敷き詰めて使っていました。 博士論文を仕上げた後は、茨城県那珂郡東海村からのニュートリノビームを使って、スーパーカミオカンデで研究をすることになっていました。ところが、卒業直前の2011年3月に東日本大震災が起きて、ビームが止まってしまいました。航空便の再開とともにスイスから帰国してすぐに、当時世界で進んでいた複数の実験に先駆けて数か月以内に初めての結果公表をするため、それまでに集めたデータの解析に取り組みました。その後、千葉県柏市にある東大宇宙線研究所に移り、2013年に「ミューニュートリノは電子ニュートリノに変わる」という発見を達成して発表することができました。 2012年にハイパーカミオカンデの設計研究がスタートし、今の研究に繋がる「光検出器の性能向上」にも取り組み始めました。長期の研究になり、既にT2K実験で大変だったので何度かお誘いを見合わせましたが、3回目で心を決めたことで今の研究に繋がっています。

その後、慶應義塾大学で光検出器の研究を続けられたのですね。

はい。2019年に慶應に移りました。ハイパーカミオカンデは研究者の人数も多いですし、やるべきこともたくさんあります。それまでにも重要な光検出器と検出手法の研究は、いろいろな大学の大学院生たちと一緒にやっていました。慶應でもこれを継続してようやく完成させ、今、光検出器の大量生産が始まったところです。今後はこれを取り付けて実際に動くようにしなければなりません。これも非常に大変な作業なので、慶應の学生たちと一緒にやりたいと考えています。

慶應の学生はいろいろな個性が魅力

慶應の学生さんに何を期待されますか。

一見みんな真面目で、同じような印象なのですが、1人ひとりこだわりがあり得意なことも違います。ポテンシャルが高いので、初めは戸惑っていても、鋭い質問が出たり、予想しない成長があったり、こちらの想像を超えてくる楽しさがあります。

素粒子実験にはさまざまな役割が求められます。検出データの解析やシミュレーションのみならず、装置の設計でプログラムを書いたり、実際に機械を組み立てたりします。さらに装置の細かな調整、感度や成果の検証も必要です。非常に作業の幅が広いので、それぞれの個性や興味に合わせて研究ができるといいなと思います。

親身になって指導されているのですね。

学生さん自身は、自分の可能性がわからないこともあるので、最初にいろいろなことに取り組んで基礎的なことが一通りできるようになった段階で手を広げていくのがいいと思います。最終的には専門性が求められますが、それまでにいろいろ寄り道できるように意識して指導しています。

洞窟や地下施設が好き

気分転換にはどのようなことをされていますか。

実は大学で現代美術に興味を持ち、美術部に入っていたのです。切り絵をしたり砂絵を描いたり、いろいろな手法で作品づくりを楽しみました。今でも出張などで時間があるときは、美術館や博物館に行きます。新潟の「大地の芸術祭」をはじめ、各地で開かれている芸術祭も好きです。地域全体が展示場になっていて、自分ではとても思いつかないようなアイデアで創作された作品を見るのは楽しいですね。

あと、なぜか暗いところが好きで、洞窟や地下施設によく行きます。カッパドキアやナポリには広大な地下都市があります。慶應の日吉キャンパスにある地下壕は、戦争中に海軍の連合艦隊司令部などがあった場所で、一度行ってみたいと思っています。治水のための首都圏外核放水路も見に行きました。地下が好きだからカミオカンデを選んだわけではないですが、落ち着く場所ではありますね。

ハイパーカミオカンデの成果は若い人達と共に

ハイパーカミオカンデによる素粒子実験の意義を教えてください。

現在の理論物理は、標準理論をはじめ、さまざまな物理モデルや理論体系が提案されています。数学の手法だけではどの理論が正しいか、結着をつけることができず、実験による実証が必要になります。ハイパーカミオカンデで計画されている“CP対称性の破れ”や“陽子崩壊”の観測もその1つです。この世界をどのように記述していくか、その道しるべが見えたらいいなと思っています。

宇宙線の観測にも期待がかかりますね。

宇宙の観測は光から始まりました。けれども光は物質に遮られると地球には届きません。最近は重力波の観測も始まりましたが、これも重力がある場所で屈折します。一方、ニュートリノはほとんどすべてものを素通りして遮るものがありません。遠くのものがわかるということは、昔のことがわかることです。宇宙が生まれた頃のものを地球で観測できるのです。

超新星爆発は宇宙の初期の頃から数多く起こっていて、その時のニュートリノがあちこちに漂っています。太陽からくるニュートリノなどに埋もれないようにして、宇宙に漂う昔のニュートリノを見ようという研究を今スーパーカミオカンデでやっているのです。

性能が格段に上がったハイパーカミオカンデにより、この先10年20年というスケールで、さまざまなことが明らかになってくるはずです。今、高校生、大学生、大学院生の人たちは、とても楽しみな時期に研究することができるわけです。

どうもありがとうございました。

◎ちょっと一言◎

学生さんから

●台湾から慶應に留学してきて、陽子崩壊の信号を探索しています。めっちゃ自由にやらせてもらっています(博士3年生)。

●先生は、スーパーカミオカンデやハイパーカミオカンデでの研究で活躍されており、素粒子の最先端の研究をしています。私は光検出器に関わっていますが、先生は日頃のミーティングで研究の方向性について、的確なアドバイスをくださいます。質問にはなんでも答えてくださいますし、優しくしてくださるので、のびのびと研究ができます(修士1年生)。

(取材・構成 平塚裕子)

動画版も併せてぜひご覧ください!