自主性を重んじる校風の中を徹底的に追究する精神で歩んできた

「徹底的に追究して納得しないと前に進まない」と自分のことを話す山本さん。その時々に、取り組むべきことに真剣に向き合ってきた。こうして蓄積された知識や経験は、これからの大学での研究や教育で大きな力を発揮することだろう。

山本 崇史 / Takashi, Yamamoto

専門は有機電気化学、機能物性化学。2002 年慶應義塾大学理工学部化学科卒業。2007 年同大学大学院理工学研究科後期博士課程修了。博士(理学)。日本学術振興会特別研究員(PD)、フロリダ大学訪問研究員、東京工業大学資源化学研究所産学官連携研究員を経て、2009 年より慶應義塾大学理工学部化学科助教(有期)、2011 年より助教、2014 年より専任講師、2023年より現職。2016 年と2017 年はドイツ・マインツ大学訪問研究員を兼任。

研究紹介

「新版 窮理図解」では、毎回ひとりの研究者を取り上げて紹介します。

今回登場するのは、「有機電解合成」で地球にやさしいモノづくりを目指す山本崇史准教授です。

電気の力でモノづくり

特別な試薬を使わない安全で地球にやさしい有機合成

電気の力で有機化合物を合成する「有機電解合成」は、特別な試薬を使わないため廃棄物排出量の削減も期待されることから、エコなモノづくりとして世界中で注目されている。競争が激化するこの分野で、山本さんは独自のアプローチで、既存のモノづくりを新しい方法に置き換えていきたいと考えている。

暮らしに欠かせない有機化合物

私たちの身の回りには、人工的につくられた物質があふれている。中でも、「炭素(C)を含む物質(有機化合物)」は、プラスチックやゴム、合成繊維、医薬品などとして、私たちの暮らしを支えている。人工的に有機化合物をつくるには、通常、原料のほかに、例えば触媒など、反応を促進させるための特別な試薬を用いる。また、高温にするために大量のエネルギーを消費する場合もある。もちろん、使用後の試薬や反応後の廃棄物は適切に回収・処理されているものの、もし特別な試薬や廃棄物のないモノづくりができれば環境負荷を大幅に減らすことができる。このような背景から、電気の力を使った有機合成「有機電解合成」が注目されているのだ。化学科の山本さんは、そんな「有機電解合成」の研究を牽引する研究者の一人である。

電気の力を使う「有機電解合成」とは?

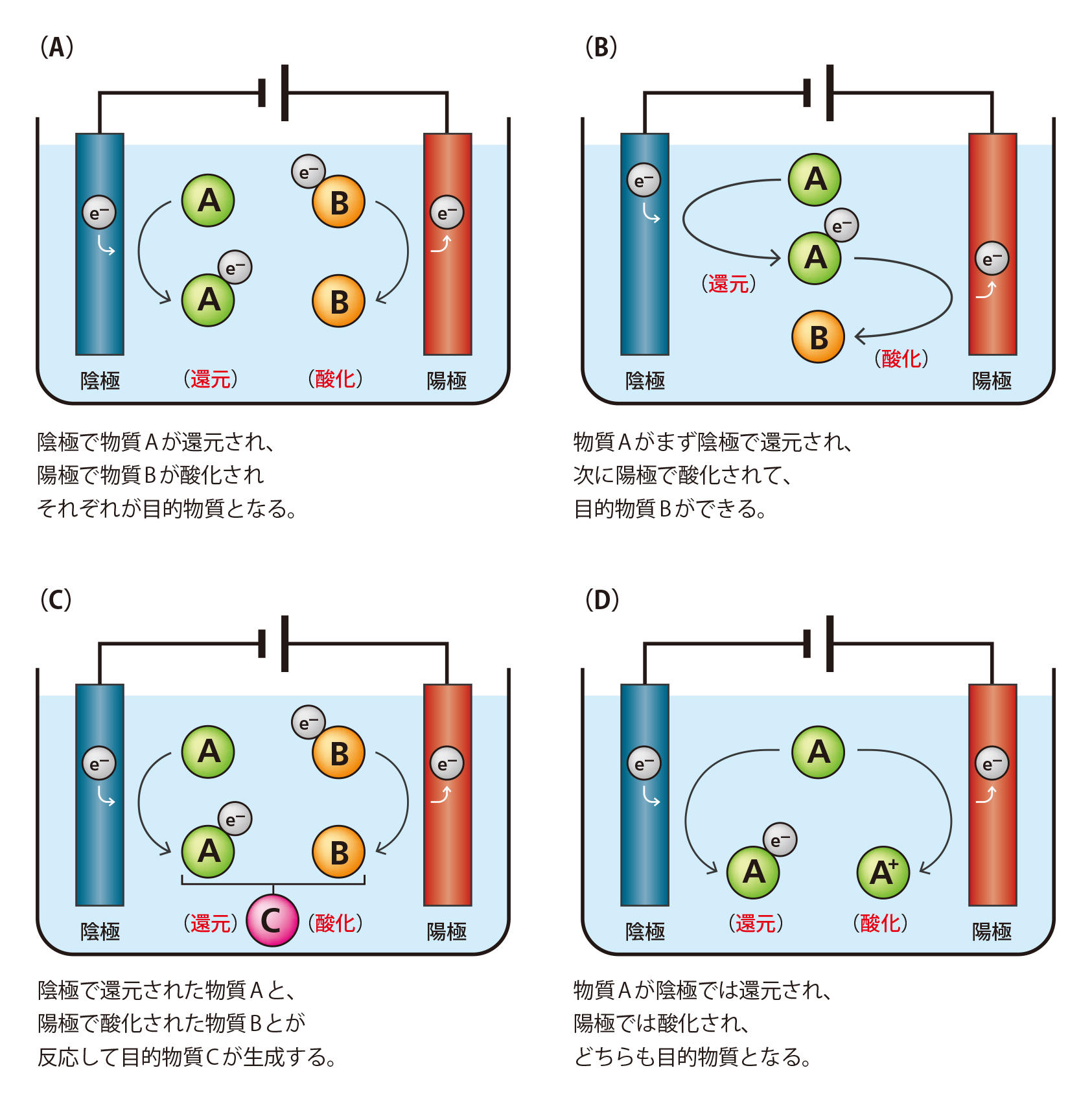

電気の力を使う「有機電解合成」とは、どのような方法なのだろうか。中学校で学んだ「水の電気分解(電解)」を覚えているだろうか。図1(A)のように水(H2O)に陽極と陰極を浸して電気を流すと、陰極では水素(H2)が発生し、陽極では酸素(O2)が発生する。このような電子の授受を有機化合物に当てはめて、新たな有機化合物をつくり出そうというモノづくりが、「有機電解合成」である(図1)。特別な試薬の代わりに電気の力で行われる電子の授受が化学反応を促進させる。

図1 電気の力をより効率的に使⽤する両極電解合成 陰極で還元反応、陽極で酸化反応がそれぞれ起こる。こうして活性化された物質が反応して、目的物質が生成する。「有機電解合成」が特別な試薬を使わないといっても、電気の力を効率的に使用できなければ、エネルギーの無駄が生じる。そうならないように、「有機電解合成」では、陰極でも陽極でも目的物質の合成に結びつく「両極電解合成」の開発が盛んに行われている。

留学先のマインツ大学での大きな成果

山本さんが有機電解合成の研究を行うようになったのは、2016年にドイツのヨハネス・グーテンベルク大学マインツ(通称マインツ大学)に留学したことがきっかけだった。「その頃、私は、それまで取り組んでいた研究分野のスピード感についていけず、自分の将来に不安を感じていました。そんな時、慶應義塾大学の石井・石橋基金『若手研究者育成ものづくり特別事業』で留学の機会を得たのです。当時、私は栄長泰明(えいながやすあき)教授の研究室で専任講師として研究していましたが、新境地を拓きたいと思い、帰国してからも続けられるように、栄長教授の研究テーマであるダイヤモンド電極に関わる研究テーマを探しました」。こうしてマインツ大学のジークフリート・ヴァルトフォーゲル教授の下で、ダイヤモンド電極を使った有機電解合成の研究を始めることになった。

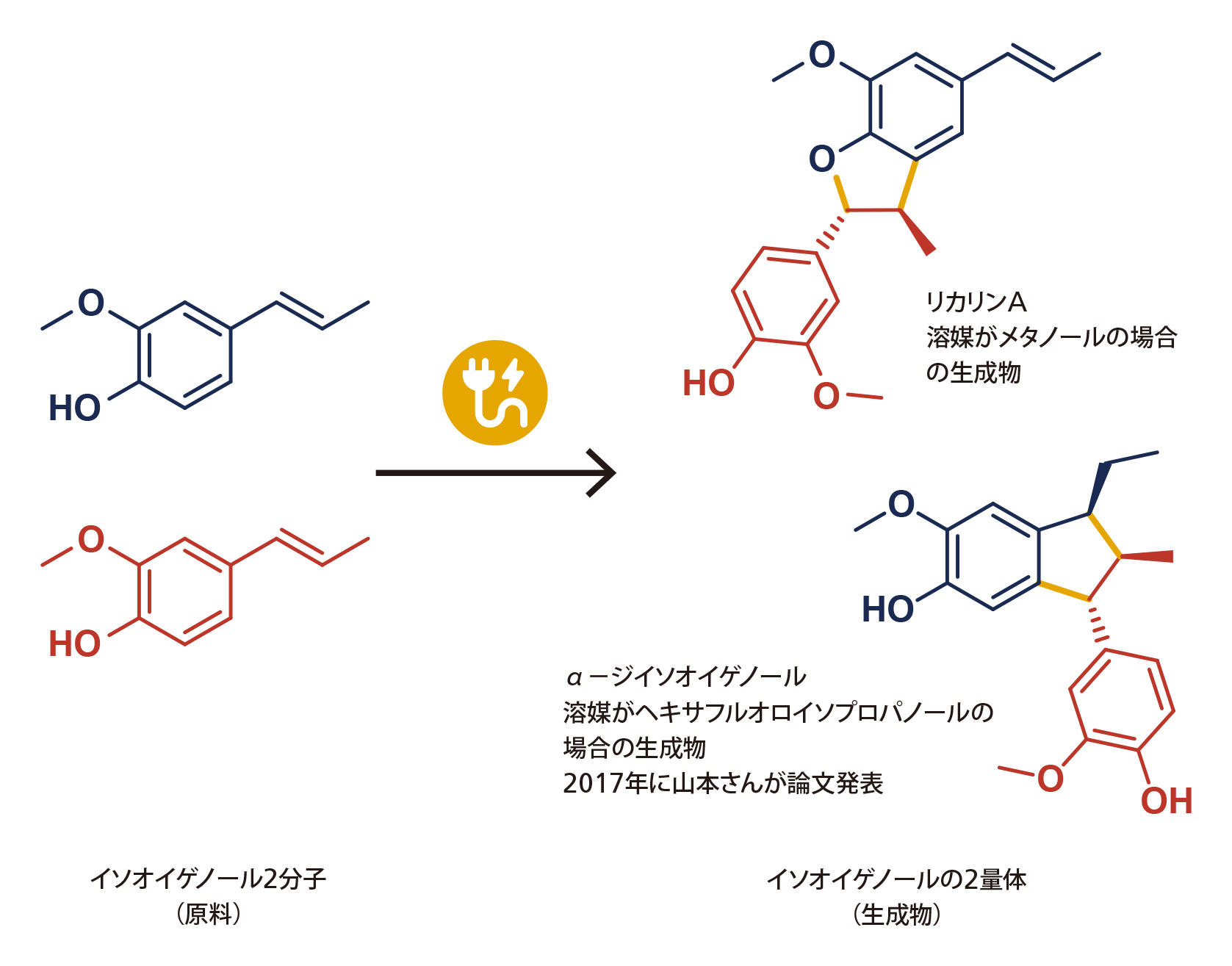

2017年には、イソオイゲノールを原料にα-ジイソオイゲノールの合成に成功(図2)。「原料が同じでも、それを溶かす溶媒を変えて電流を流すと、予想と違った物質ができました。ずっと化学を研究してきた私でも、こんなことが起こるのかと衝撃を受けました」と山本さん。

驚かされたのはそれだけではない。化学合成では、特別な工夫をしないと立体異性体が混ざって合成される。立体異性体は性質が異なるため、一度混じってしまうと分離しなくてはならない。そのため、立体異性体を簡単につくり分けることが化学合成における大きな命題である。ところが、この合成ではα-ジイソオイゲノールのみができており、そのほかの立体異性体は混ざっていなかったのだ。

こうしてドイツで学び、成果を上げた山本さんは、現在、栄長研究室のダイヤモンド電極を使って「有機電解合成」の研究を進めている。

図2 イソオイゲノールを基質にした有機電解合成 これは、山本さんが論文を発表した有機電解合成の成果である。溶媒をヘキサフルオロイソプロパノールにしたところ、原料のイソオイゲノール2 分子からα-ジイソオイゲノールが生成した(下)。これまで、溶媒をメタノールにするとリカリンA が生成することが知られていた(上)。溶媒を変えると生成物が変わることは大きな驚きだった。黄色太線は新しく形成する結合を示している。

エコなモノづくりに押し寄せる競争の波

山本さんが有機電解合成と出会った頃と今とでは、状況が変わってきている。「電気を使って物質を合成しようという試みは歴史が長く、その始まりは1800年代と言われています。1900年代後半に有機電解合成の分野は大きく発展しましたが、誰でも簡単に扱える研究用キットが存在しなかったため、その後あまり研究者人口は増えませんでした。ところが今は違います。いろいろな企業から直感的に使える研究用キットが販売され、有機電解合成の研究を始めるハードルが下がっています。特別な試薬を使う必要がないというだけでなく、電⼒を太陽光や⾵⼒といった再⽣可能エネルギー由来のものにすれば、二酸化炭素(CO2)排出量を削減できるモノづくりも可能になることから、世界中で有機電解合成の開発競争が起こっています」。

自分にしかできない研究で世界と肩を並べる

しかし、以前のように、自分の研究の将来に不安を感じたりすることはない。なぜなら、有機電解合成における重要なファクターである電極に絶対の自信があるからだ。

「栄長研究室で使っているダイヤモンド電極には、有機電解合成をする上で、ほかの電極にはない優れた性質がいくつもあるからです。代表的なものを2つ紹介します。1つ目は、電流を流して生成する反応性が高いラジカル種がダイヤモンド電極の表面では安定に存在できることです。2つ目は、広い電圧範囲で使うことができることです。これら2つの特徴をまとめると、一般的に用いられている電極では起こすことができない反応を実現することができるのです」。

さらに、このダイヤモンド電極の独自の改良も試みている。「かつて私は、次世代デバイスの開発を目指して無機ナノシートの光学的・磁気的な性質について研究をしていました。この時に習得した経験・技術で、電極表面にさまざまな加工を施します。こうして電極表面の性質を変えると、生成物の収率や選択性がどう変わるか。その基礎的な理論の確立を通じて、新しい『電極のかがく』の開拓を目指しています」。

やりたいことがいろいろある山本さんだが、最終的な目標は「高校生でもすごさが分かる成果を、有機電解合成で達成すること」だと話す。「例えば、教科書に載っているような、すでに産業利用されている反応(ただし、高温・高圧を必要とするもの)を、有機電解合成で置き換えるのです。こうして初めて、地球にやさしいモノづくりを達成したと言えますから…」。

「有機電解合成」には今、激しい競争の波が押し寄せている。その中を山本さんは、研究者としてのこれまでの経験を礎に、自ら定めた大きな目標に向かって、力強く進んでいるのである。

インタビュー

山本崇史准教授に聞く

“化学”の難しさと面白さを知った大学時代

お父様も大学の教員をされていたそうですね。

父は島根大学の教員で、専門は土壌微生物学でした。子供の頃、よく父の研究室に遊びに行っていたので、父と同じ農学部に行きたいと思うようになりました。ところが、農学部を目指して受験した国立大学の入試に失敗してしまい、慶應義塾大学に進学することに。こうして化学の道に進みました。

この時の鉄板エピソードを1つ。慶應義塾大学の入学手続きに向かう新幹線で、付き添いの兄が窓の外を見て「慶應のペンマークだ!」と叫んだのです。私は矢上キャンパスのある校舎につけられているペンマークを落ち込んだ気分で見上げたことを今でもおぼえています。

慶應義塾大学での学生生活はいかがでしたか?

高校までの化学とのギャップに驚きましたね。まず、量子化学は高校では全く学んでいませんし、これが化学なのかと思う状態でした。特に、有機化学は、電子の動きを考えなくては反応が分からないので、勉強しなくては単位を落としてしまうと思いました。それで、金曜日の有機化学の授業の後にヒヨウラ(日吉駅を挟んで慶應義塾大学と反対側の商店街のこと)で夕飯を食べて、午後7時頃から約2時間、メディアセンター(日吉キャンパスの図書館)が閉館するまで勉強しました。高校の頃には合唱をやっていましたが、合唱を追究するには喉のケアが欠かせなかったり、筋トレをしなくてはいけなかったりと意外とストイックなので、大学に入ってからはすっかり止めてしまいました。特にサークルには入りませんでしたが、慣れない土地での初めての一人暮らしは決して楽ではありませんでした。ほかには、イベントスタッフや家庭教師のアルバイトをしていました。

栄長泰明(えいながやすあき)教授とは、大学4年生で研究室に所属して以来のご関係だそうですね。

私は栄長研の1期生です。先生がまだ若かったこともあって、研究室ではのびのび過ごさせてもらいましたし、今でもこうして一緒に研究を続けています。でも、栄長先生と私の研究に対する考え方はずいぶん違います。栄長先生はゴールに向かって直線的に進む「エレベータータイプ」。私は、「ここまでは達成できるかな」と一つ一つ確かめながら進む「階段タイプ」です。違いがあるので上手くやってこられたのだと思います。ただ、研究を始めたばかりの大学4年生の時には、実験結果を栄長先生に納得してもらうために、1週間図書館に籠って古い論文を調べたことがありました。徹底的に追究して、納得しないと前に進まないタイプなので、今、学生たちからは「細かい人だな」と思われていると思います(笑)。

武者修行、そして慶應義塾大学の教員に

留学や他大学での研究を経験されていますね。

2007年に憧れのダニエル・タルハム教授がおられたフロリダ大学に留学しました。教授の論文はとにかく緻密で、「こういう研究をしたい」とずっと思っていました。実際、たいへん言葉を大切にされる方で、「きちんと説明するとはどういうことか」を教えられました。

帰国して2008年5月からは、東京工業大学(2024年10月から東京科学大学)の彌田(いよだ)智一教授のところで高分子材料を研究しました。今にして思うと、彌田教授が考える「研究員だったらこのくらい研究しなさい」というレベルに私が達していなかったのかもしれませんし、「研究者として後輩たちの手本になってほしい」と思われていたのかもしれませんが、非常に厳しい方で夢にまで出てきました(笑)。しかし、この時の経験が私という研究者を形作っていることはまちがいありません。華々しい研究成果の裏側では、ものすごい数の非常に地味で泥臭い実験が行われていることも知りました。ここでの研究の量は半端ではありませんでしたが、すずかけ台キャンパスで行われる研究室対抗バレーボール大会にレギュラーで出るようにも言われたりして、心身にとってとてもタフな1年間でした。

2009年4月に母校である慶應義塾大学に戻ることになりました。

「4月から教員になるわ」と家族に報告したら、父から「研究者である前に教育者だからそれは忘れるなよ」と言われ、ハッとしましたね。これまで朝から夜まで実験・研究することしか考えていなかった自分が、教員になるんだと強く意識しました。また、佐々木常夫さんの著書『働く君に贈る25の言葉』を紹介されました(本棚)。

一度離れたせいか、慶應義塾大学は“我が家”のように感じられ、居心地がいいですね。ただ、教員として授業を受け持つなど、これまでとは違ったたいへんさはありました。彌田イズムが染みついていたこともあって、今思い返すと、最初の頃は学生に対してかなり厳しいこともあったかなと思います。でも、輪講などで私が厳しく質問するのは、大事な部分をちゃんと理解しているかを確かめるためです。

常に心がけているのは、「学生の質問にはスパッと答える」ことです。慶應義塾大学の学生は優秀で、私に聞くまでには自分でいろいろ調べています。そして万策尽きて質問してくるのですから、私は学生が恐れずに前に進めるようなアドバイスやヒントを提供できる存在でありたいと思うのです。そのため日頃から勉強は欠かしていません。慶應義塾の「半学半教」の精神とは、こういうことかなと私なりに解釈しています。

思い切った方向転換を経て

2016年に研究内容を大きく変えられたそうですが、ずいぶん思い切りましたね。

研究に閉塞感を感じていたので、自分に残された研究者としての時間を考えて、今なら方向転換できると思って研究分野を変えました(研究紹介)。アメリカは、小学生の頃に父親の仕事の関係で滞在したことがありましたし、2007年にはフロリダ大学への留学も経験しています。いつかはヨーロッパに留学してみたいと思っていたところ、縁あってドイツの大学に留学できました。しかし、慶應義塾大学の教員としての授業があったので、春休みや夏休みを使っての留学でした。留学先(ヨハネス・グーテンベルク大学マインツ)のヴァルトフォーゲル研究室は、当時、優秀な学生がたくさんいましたし、留学生の受け入れ体制も整っていました。私は彼らと切磋琢磨しながら、研究に集中して大きな成果を上げることができました(研究紹介)。 ここでは研究の仕方も学びました。学生の多くは8時半頃に研究室に現れ、9時から11時半まで実験。昼の休憩と昼ミーティングがあって、1時から3時までまた実験。おやつ休憩を取って3時半から5時まで実験して、ほとんどの人が5時半までには片づけをして帰ってしまいます。それでも、一流の学術論文誌に掲載されるような成果を次々に出していました。研究には集中力が大事で、長時間研究室にいることが正義ではないと身をもって気づかされました。

これから慶應義塾大学に進学する高校生や、すでに慶應義塾大学で学んでいる学生さんに、一言お願いします。

2010年5月から青山にフラッグショップを構えるフラワーアーティストのニコライ・バーグマンさんにフラワーアレンジメントを習っています。研究では、タルハム教授やヴァルトフォーゲル教授の研究室に留学し、分野のトップランナーの研究を経験しましたが、どんな世界でも一流の人間になりたかったら、一流を知らなくてはなりません。一流のものを食べて、一流のものを見て、一流のものに触れることです。フラワーアレンジメント自体は、美しいものに触れて無になれるので、リフレッシュにもなっています。

慶應義塾大学は「独立自尊」など福澤先生の精神を大切にしていることもあり、他の大学に比べても自由な校風だと思います。学生も教員も互いの自主性を重んじています。その分、自分で自分を律しなくてはなりませんが、それでもチャレンジできる雰囲気やそのチャレンジが失敗してもとがめない雰囲気、プロセスを評価してもらえる雰囲気は非常に貴重です。この環境があるから、慶應義塾大学では学生も教員も大きく成長し、花開いているのだと思います。

どうもありがとうございました。

◎ちょっと一言◎

学生さんから

●山本先生はユーモアあふれる方で、学生との会話をいつも楽しんでおられます。私は、ダイヤモンドで電極の表面の官能基を変え、電極の性質がどう変わるかといった基礎研究をしています。電極表面の観察にはさまざまな装置を扱わなくてはなりませんが、その習得につまずくこともしばしばです。山本先生は圧倒的な知識量で的確なアドバイスをしてくださいます。先生の口癖は「漫然と実験をするな」。研究は同じ作業の繰り返しが多いですが、「なぜこれをやるのか」を意識しながら取り組むようにしています。また、毎週提出するレポートでは、論理的でない点や、文章としておかしい点などを丁寧に指摘してくださいます。研究者として、先生からたくさんの学びを得ていると感じています(修士1年生)。

(取材・構成 池田亜希子)